過去十年,我們看到越來越多由于抗生素耐藥性導致病人“無藥可治”的報道。數據顯示,在2007-2015年間,歐洲每年因為感染抗生物耐藥性病原體死亡人數從1.1萬升至2.7萬。水生環境在傳播抗藥性方面起著潛在的重要作用。

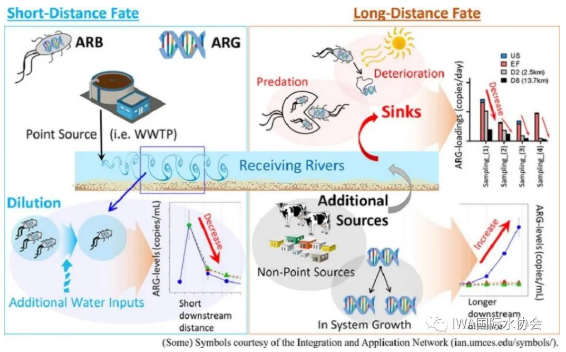

污水處理廠是維持城市衛生健康的重要基礎設施,但由于大部分的污水廠在設計階段沒有考慮抗生素耐藥性的問題,所以這些抗生素耐藥性基因(ARGs)會和污水廠的出水一起排入河道等水體。那么這些ARGs最后的去向是如何的呢?

瑞士EAWAG和蘇黎世聯邦理工學院(ETH)等機構聯合對瑞士的兩條河流進行了考察,他們的調研結果發表在IWA期刊《Water Research》上。

視頻:EAWAG研究團隊去野外河流采樣的情景

考察地點概況

Suze河和Murg河是這次研究考察的河流,因為他們滿足三個預定條件:

1.最高的廢水排放/河流流量比;

2.最少的側流(減少側流稀釋作用);

3.直接接收河流到下游下一個污水廠的距離最長。

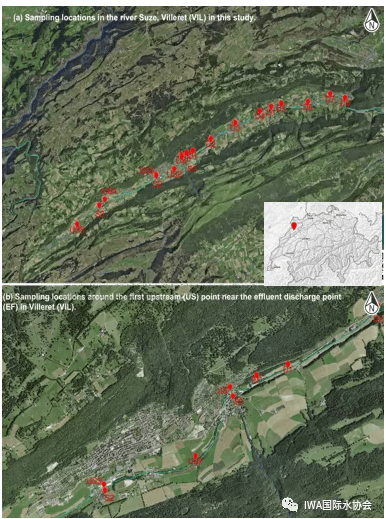

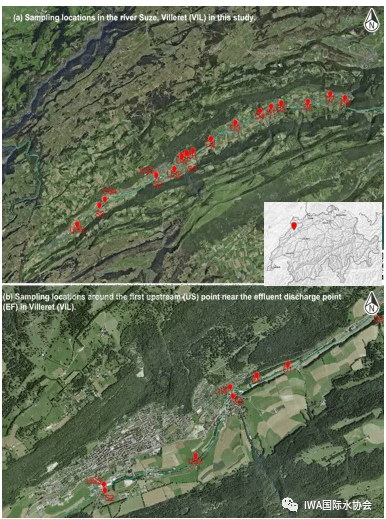

兩條河流的地理分布如下圖所示:

圖:SUZE河的采樣點——沿河的采樣點分布圖(上)第一個污水廠出水口上游的采樣點(下)

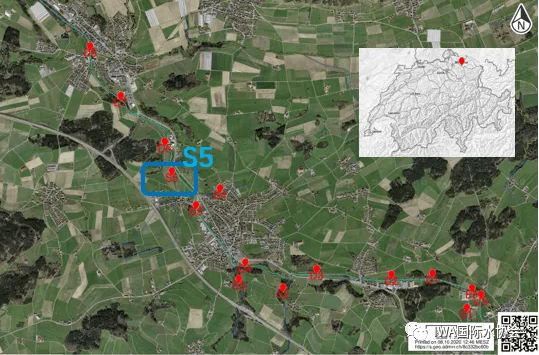

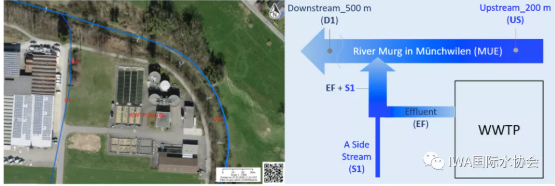

圖:Murg河的采樣點,其中S5是Münchwilen污水廠的采樣點

圖:Münchwilen污水廠的采樣口位置,它有一個側流,和污水廠出水比約2:8.

他們的采樣條件也有所講究,例如要在非雨天進行采樣,要保證采樣前36h內采樣點沒有降雨發生。在低流速的情況下,采樣深度一般小于30cm (兩個地方的年流速中位數為2.03和1.63m3/s)。具體三個采樣點分為河斷面的中間位置以及河兩岸到中線的中間點位置。現場測量參數包括溫度T、溶解氧DO、電導率、pH值等,水樣裝入5L的消毒瓶后于4°C避光保存(有機微污染物的樣品在-20℃下存放),隨后送至實驗室,并在36h內進行處理及后續分析。

Suze河的研究范圍長達23.7km,其中包括污水廠出水口上游10km的河段,下游則設置了8個采樣點(從0.5km到13.7km)。他們在2018年進行了4次集中采樣,時間為7月(3次)和11月(1次)。

Murg河的研究范圍為7km,其中有200m的上游區和6.8km的下游區,在下游也設置了8個采樣點(從0.5km到6.8k m)。他們在此進行了3次采樣,時間為2018年7月(1次)和8月(2次)。

考察內容

他們考察的內容包括抗生物耐藥性微生物的數量、16S rRNA基因擴增子測序數據、化學指標分析(金屬、離子、溶解性有機碳、溶解性微污染物)、下游稀釋作用的影響。

其中,根據此前的使用方法和實驗室標準協會給出的耐藥極限,他們用兩種抗生素的組合來考察抗生物耐藥性微生物的水平(R2A瓊脂平板培養),這兩種組合分別為:

1.克拉霉素(4.0 mg/L)和四環素(16.0 mg/L)(CLR/TET)

2.磺胺甲惡唑(76.0 mg/L),甲氧芐啶(4.0 mg/L)和四環素(16.0 mg/L)(SMX/TMP/TET),指臨床和實驗室標準協會給出的腸桿菌科耐藥極限,也是我們以前的研究對象之一。

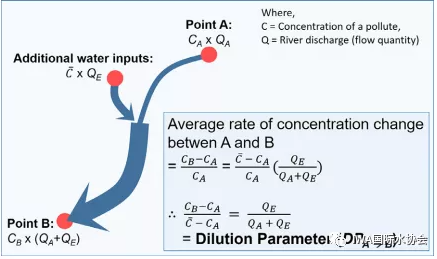

在稀釋作用方面,他們使用鈉離子和4 / 5-甲基苯并三唑,卡馬西平兩種微污染物作為保守跟蹤物。原因是這些物質在出水口的濃度遠高于上游點,而且不會在河流系統中降解或被吸附。在這個基礎上,他們建立了一套稀釋參數的計算方法:

圖:在物料平衡假設下,用某污染物的濃度作為標記,得到從上游點A到下游點B的稀釋參數(DP)

污水廠上游及出水口水質

分析結果顯示,污水廠上游的I型整合子和目標ARGs的水平都較低,但在Murg河,ermB和I型整合子的水平有所上升。

兩條河上游的大部分微污染物都在檢測限以下,但ARG培養結果則顯示,可能有來自城市或農業活動的間歇性干擾,但研究團隊表示這些異常點需要進一步的實驗來找出原因。

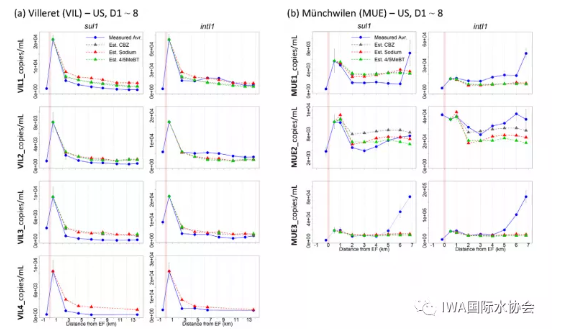

圖:qPCR得到的污水排放點上下游河水中sul1和intI1的水平(基因拷貝/ mL)

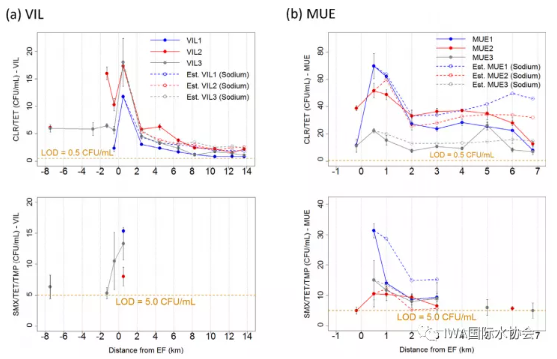

圖:ARG指示基因的異養菌數培養結果(左邊為Suze河,右邊為Murg河,上半部為CLR/TET組合,下半部為SMX/TET/TMP組合的結果)

下游ARG的短程去向

從上圖可以看出,污水廠出水會帶入相當數量的污染物。其中出水的鈉濃度高出上游1個數量級,ARG和intl1的水平高出1-2個數量級,微污染物則高出超過2個數量級。

另外,為了更廣泛地了解河流抗生素抗藥性組,他們對部分樣品獲得的元基因組的ARG含量進行了檢測。他們一共得到了65個ARG的子類型,其中49個在上下游樣品中也有測出。毫無疑問,最靠近出水口的采樣點的抗藥性組會受到污水廠出水水質的影響。

但是,這些抗生素抗性指示基因的水平在出水口下游2-2.5km的位置很快就降到和上游一樣的水平。研究團隊指出這背后有包括來自地下水或支流的稀釋水、陽光暴曬或低溫導致細胞死亡,又或者是細胞沉淀這幾種可能的原因。

哪個是主要的原因呢?稀釋參數的分析顯示,稀釋作用是最主要的原因。因此他們指出在研究ARG的時候,要仔細考慮稀釋作用的影響,要以總的排放量而不是濃度作為下游的評估依據。

Murg河的異常結果

Murg河下游5.0-6.8km區間內觀察到sul1 和intI1的升高,他們嘗試對此進行解釋。他們首先測定了含有sul1的contigs(重疊群)。Sul1基因有高度的活動性,而且常常和intl1有關。實際上,所有樣品中與intI1相關的sul1的contigs都是單一類型的同源物;而且因為它含有與質粒相關的基因(parA),因此可能和質粒有關。

研究團隊表示,在這次試驗里,他們無法從這些序列信息得到有意義的分類,因此無法確定Murg下游出現的增量是來自污水廠出水中的生物體還是下游環境生物本身的貢獻,抑或是采樣點附近的本地污染源。他們認為在之后的研究中,可以嘗試通過分離或構建基因組來獲得更多信息。

除了生物方法,研究團隊還嘗試用化學指示因子來研究是否存在本地污染源或非點源污染。他們先研究一些在瑞士出現的微污染物作為潛在指示物的可能性,包括用于養豬的磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine或sulfadimidine),以及用作除草劑的mecoprop(2-甲-4-氯丙酸)。

他們認為,如果有足夠的農業或城市地表徑流,可能會攜帶該地區潛在的抗性基因和細菌,導致污水廠下游區域這些污染物濃度水平的增加或持續偏高。在Suze河中,除一個上游的樣品之外,所有樣品中的磺胺二甲嘧啶均低于檢出限(LOD約0.8 ng/L);而在Murg河中,第三次的采樣數據顯示,污水廠似乎是磺胺二甲嘧啶的來源之一,然而,在下游的位置又未觀察到該化合物的增加。因此,他們對第三次的樣品進行了進一步考察,以評估水體原位抗性選擇的潛力。磺胺甲惡唑(Sulfamethoxazole)及其衍生物是所檢出的抗生素中濃度最高的一個(33-95ng/L),但依然遠低于預測無效應濃度(PNEC)的標準濃度(16000ng/L)。而常與磺胺甲惡唑搭配的抗生素甲氧芐啶(trimethoprim)的測出濃度值也遠低于PNEC標準值。他們還注意到兩條河的河水停留時間都相當的短,分別為51.4和49.5min/km,他們認為這樣的流速使原位抗性選擇的可能性變得更不合理。

盡管無法為Murg河的異常數據找到合理的解釋,他們認為觀察結果清楚地表明,ARGs的增加有可能不是人為污染產生的。他們指出,由于目前sul1和intI1是常用的監測人為耐藥性來源的跟蹤基因,因此,他們提醒同行,日后在制定監測方案的時候,應該采用多目標的方法以增強監測的穩固性。

小結

雖然在部分異常數據上作者們暫時無法給出合理地解釋,但無論如何,他們這次研究還是得到了一些積極的新發現,例如一些很有希望作為日后監測人為耐藥性來源的靶標基因。這些工具應該會在公共衛生方面發揮更大的作用。

早在2001年,瑞士就推出了全國性的“國家抗藥性研究計劃”(NRP 49)。這個五年計劃旨在建立適用于前瞻性耐藥性監測系統的科學策略和新方法,并對瑞士所有相關領域中有關耐藥性的現狀進行調查,包括人類以及動物種群、農業、食品和環境等方面。這次研究是在時隔10年之后,于2016年啟動的一次新的全國性研究(NRP 72),目標已經變為降低抗菌素耐藥性,并減少其對傳染病治療的負面影響。兩個研究項目的總資金分別為1200萬和2000萬瑞士法郎。想了解該項目更多詳情的讀者,可以查閱他們的官網:http://www.nfp72.ch/en

圖:NRP72計劃時間表

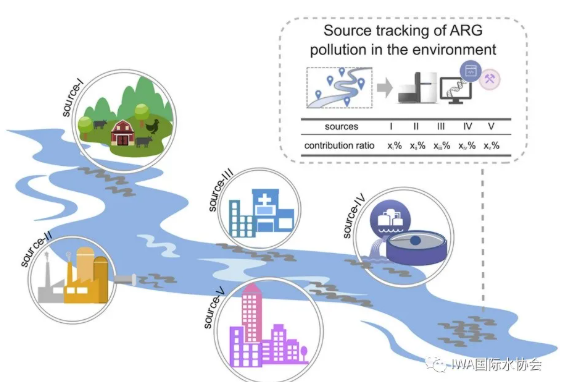

環境ARGs研究一直是IWA的關注焦點,對這方面感興趣的同行,也可以瀏覽香港大學張彤教授團隊在去年的《Water Research》發表的相關綜述文章,題目為《Source tracking of antibiotic resistance genes in the environment — Challenges, progress, and prospects》。

參考資料

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0043135421002487

https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-008-1829-z

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135420306643