1831-1832年冬季天氣溫和,春天并不溫暖,但總體健康狀況良好。然而在1832年6月24日,霍亂災害就像晴天霹靂一樣席卷荷蘭海邊的村莊,波及斯海弗寧恩(Scheveningen),但它是如何到達那里的呢?

這是一個沒人能解釋的難題。

最初,這種致命疾病只流行于印度恒河三角洲流域。然而,自1817年開始,“亞洲霍亂”開始逐漸蔓延至全球。1830年禍及歐洲,在到達斯海弗寧恩之后最終席卷了整個荷蘭,導致死亡人數迅速增加。

疾病以驚人速度迅速蔓延,造成了極大恐慌。早晨那些身體健康的人到了晚上可能就變得非常虛弱。同樣可怕的是,這種疾病可能突然出現在任何地方,無需人與人相互接觸。這引起了廣泛慌亂,開始到處流傳發病原因和治療理論。

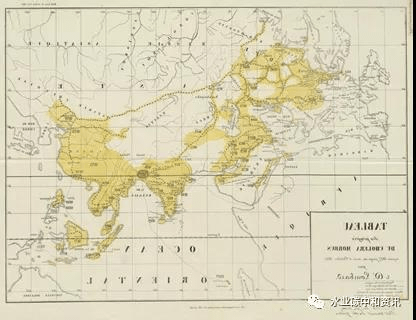

霍亂于1817-1831年10月期間在世界范圍內的傳播。(來源:Leiden大學圖書館)

19世紀末Hamburg有軌電車上的霍亂。(來源:私人收藏)

倫敦John Snow醫生根據“霍亂地圖”(城市死亡率分布圖)率先提出了一種理論,聲稱 “細菌”是霍亂的罪魁禍首,其可以通過被污染水體進行傳播。然而也存在認為有毒煙霧是導致霍亂和其他疾病的觀點。直至19世紀末,才確定細菌(霍亂弧菌)為病原體。

01 工程師建設衛生設施(HYGIENE BY ENGINEERS)

統計學(一門新學科)表明衛生問題與高死亡率、發病率之間存在聯系。醫生(衛生學家)主張對受到污染和過度擁擠的的工業城市進行大規模清理,并提出了解決技術方案。供應清潔水系統與廢物、糞便單獨處理措施在解決衛生問題方面發揮了關鍵作用。包括“管道、轉輸體、泵、蒸汽泵站、除塵車、堆肥、桶和過濾設備”。工程師們親臨現場,他們在接受了健康教育后,提出構建新的公共衛生基礎設施。荷蘭最引人注目的是,所有城鎮都選擇采用自己獨特的方式。、

1901年,Amsterdam在Sprenkel運河附近建立了給水系統(現歸地方政府)——通過沿海的沙丘取水。(資料來源:Amsterdam城市檔案館)

02 Johan Van Hasselt和Amsterdam的Duinwater公司

在Johan van Hasselt和Jacobus de Koning創立工程公司后不久,Van Hasselt還成為荷蘭首家給水廠Amsterdamse DuinwaterMaatschappij總工程師。這家公司從首都附近的海岸沙丘取水。他于1888年開始第二個工作,其初衷是“使自己能夠與公司建立更密切的關系”。然而Van Hasselt很快發現,他不得不把所有時間都投入到這項工作中。在1893年,他離開了該工程公司——這完全違背了他的意愿。

從 1905 年的一份項目清單可以看出,他在自來水廠工作預期的商業影響并不樂觀,該清單僅包含 121 項中的 7項給水工程和飲用水輸送工程任務。除飲用水項目外,J. van Hasselt和De Koning從1894年起也開始編制了污水處理報告和執行計劃。在當時的西方國家,下水道排放的糞便已成為市政當局和工程公司之間的“大生意”。

于1911年左右修建的自Amsterdam至Zuiderzee的排水管道,其要求是將污水排放至盡可能遠離城區的位置。(資料來源:Amsterdam城市檔案館)

03 Dwars、Heederik和Verhey的污水系統

自1919年起,由Dwars、Heederik和Verhey共同創立和管理的技術咨詢公司(TAB)代表荷蘭市政協會(VNG)提供污水處理系統方面的咨詢服務。Bastiaan Verhey在英國考察期間學習到關鍵技術,但真正的專家和污水系統開發背后的關鍵人物是Adriaan Dwars。到1941年底,該公司向市政當局提交了至少94份咨詢報告:這相當于市政當局執行的所有TAB任務的四分之一。污水處理項目伴隨著涵洞、控制、監測和溢流、排水管道計劃,以及安裝設計使泵站完全自動運行。無論是市政項目數量還是技術發展層面,這都是一項具有巨大增長潛力的宏大業務。也再次證明,細菌是所有這一切背后的驅動力。但這一次,不是因為它們造成了污染,而是他們發揮了真正的凈化作用。

1919-1933年,A.W.C.Dwars作為Dwars,Groothoff &Verhey的聯合創始人,負責公司的污水處理項目。(資料來源:Royal HaskoningDHV公司檔案)

04 細菌凝聚為絮狀物(BACTERIA BECOME FLOCS)

在19世紀,嘗試了各種污水處理方法后,出現了“生物體”自然凈化污水這一想法。1913年,兩位英國化學家在實驗室通過給廢水曝氣一段時間,試圖在廢水中產生細小絮狀物。過程中氧氣分子氣泡推動了這一過程,絮狀細菌(或“活性污泥”)下沉至池體底部,而上部是凈化后的廢水。

這種活性污泥技術很快在世界范圍內廣泛流行,成為污水凈化處理的關鍵。1938年,美國回顧了此前25年的歷史描述到:“這一驚人的增長,在污水處理史上是史無前例的,其必須歸因于活性污泥法與現代生活的節奏和科學相契合。現代城市污水處理廠必須無異味、占地小、并易于調控。”

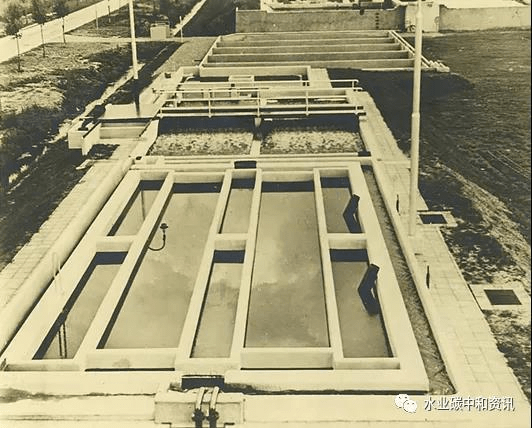

位于Heiloo的污水處理廠,配有污水泵站、曝氣池、末端分離池、污泥干化場、沉淀池和儲存池。1937年,失業工人第一次被召集鋪設10 000米污水管道。(資料來源:Royal HaskoningDHV公司檔案館)

05 PASVEER氧化溝

20世紀初,荷蘭建造的管道和泵站設施基本保證了所有污水轉移轉輸問題。大城市的污水幾乎沒有直接排放到自然水體(如排入當地的運河),它們會通過數公里長的排水管道接入大海或主要河流。而城鎮之外的生活和工業污水最終排放到水溝中。但隨著時間的推移,這種工業污染導致環境變得越來越臟,越來越臭。

但污水處理廠成本很高。出于這個原因,1954年農業工程師Aale Pasveer(1909-2001)設計了一套簡單且價格低廉的解決方案:氧化溝。整個處理過程仍基于活性污泥原理,在一條布置緊湊的渠體中完成。攪拌曝氣設備啟動時,污水流動,并產生曝氣,將活性污泥與污水混合;攪拌器停止時,污泥就沉到了底部,幾天后污水被凈化而可排出。

Pasveer氧化溝的解決方案意味著初沉池、污泥消化和二沉池——直到現在都是必要的元素——變得毫無必要。他的發明為較小的城市提供了污水處理解決思路,使其能夠以更低的成本實現污水凈化。小型污水處理廠得以在各地迅速建設。DHV還開發出了一系列的Pasveer氧化溝。

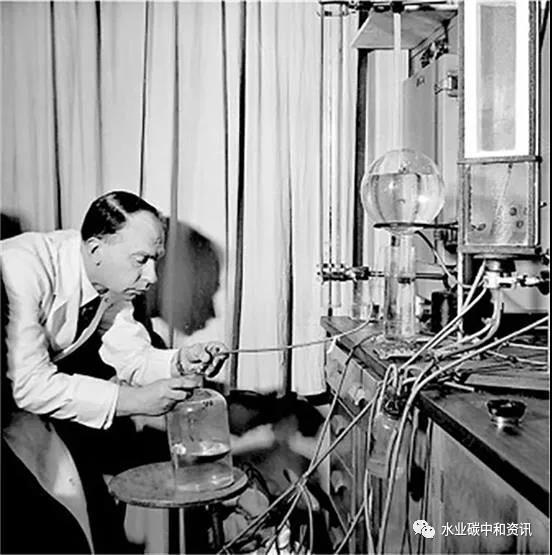

Aale Pasveer正在TNO實驗室工作。他在voor gezondheidstechniek研究所(衛生技術研究所)的水、土壤和空氣部門工作。(資料來源:TNO)

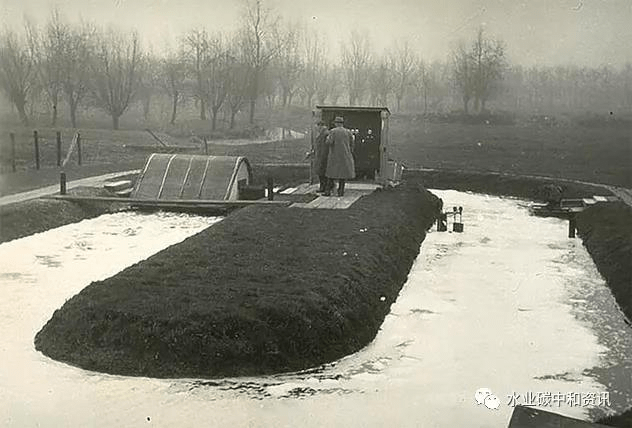

1954年Pasveer氧化溝處理污水。左側是旋轉攪拌設備,其末端是控制間。(資料來源:Royal Haskoning DHV 公司檔案)

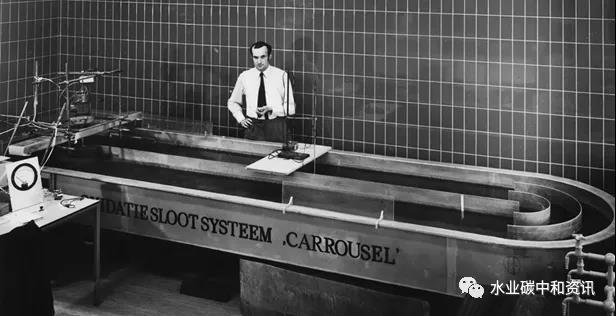

06 DHV發明卡羅塞氧化溝(CARROUSEL)

然而,成本低的Pasveer氧化溝有一個缺陷,其設計水深較淺,導致大規模污水凈化需占用大量的額外空間。DHV工程師R.J. Klein提出了解決方案。他最初的研究規模很小,“第一次實驗是在一個洗碗槽中進行,在洗碗槽縱向放置一個隔板,由一個由玩具馬達驅動的表面曝氣機分隔為兩部分。”經過一系列實驗后,他對Pasveer氧化溝進行改進,稱之為Carrousel?。

DHV的專利設計取得了巨大的成功,尤其是促成1971年荷蘭地表水污染法生效,迫使工業和地方政府必須開展污水處理。健康不再是水處理的唯一目的,生態系統也需要健康的未來。

1968年在Oosterwolde建設了第一座Carrousel氧化溝,至1993年,全世界又建成了650個Carrousel氧化溝。為了保持其作為工程咨詢公司的獨立,其他各方出售產品需向DHV支付專利費。

Dick Theunissen站在Carrousel鋼制模型旁邊(長5米,寬1.2米,深0.4米)。在1971年,位于Amersfoort新總部的衣帽室和繪圖室之間保留了一個特殊區域,用于建模研究。(資料來源:Royal Haskoning DHV 公司檔案館)

07 凈化顆粒(THE PURIFYING GRANULE)

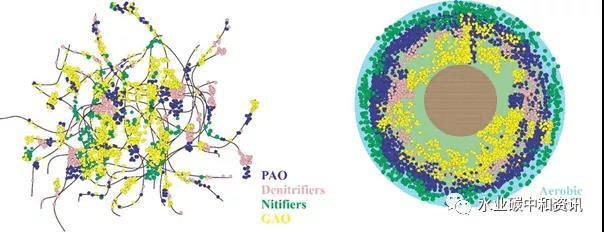

當DHV仍在積極開發和設計新一代的Carrousel系統時,環境生物技術學家Mark van Loosdrecht(1959年出生)在他的實驗室里得到了驚人的發現。在90年代中期,他與來自代爾夫特理工大學的研究團隊一起,設計了一套在廢水處理過程中讓不同類型的細菌不再以絮狀物的形式(緩慢地)絮凝,而是(更快速)以顆粒形式共存的工藝;該過程不需要任何額外輔助。更重要的是,這些顆粒本身形成了一種新型材料:生物塑料。并且這種工藝需更少的能源。

左側是絮狀污泥,右側是顆粒狀污泥。二者成分相似卻展現出完全不同的結構。在顆粒污泥中,細菌被一種新物質凝聚:膠狀生物聚合物(“生物塑料”)。(資料來源:Winkler et al., "Microbial diversitydifferences", Appl Microbiol Biotechnol 97 (2013), 7447–7458)

在活性污泥法被發現近80年后,Van Loosdrecht的發明標志著污水處理的又一次突破。他尋求與商業界的合作,以進一步利用顆粒污泥的凈化能力,開發出市場化產品。在走過一些彎路后,他最終與DHV公司污水技術領域的專家Helle van der Roest相遇。1999年,DHV公司和代爾夫特理工大學正式建立了合作關系。

08 NEREDA的發展

1996-2002年,分別進行了一系列小規模的生活和工業廢水試驗。2005年,第一個基于“Nereda?技術”穩定運行的工業廢水處理系統投產使用。

技巧是在受折舊周期影響而更替緩慢的市場保持發展速度。由DHV、STOWA(水管理應用研究基金會)、代爾夫特理工大學和六個水資源管理局之間的巧妙合作,證明該方案是可行的。2007年,他們建立了為期10年的公私合作關系。而獲準加入合作的水務部門打算在2010年左右更換其現有處理系統。這有助于建立必要的實驗研究環境、加速實驗技術的工程化應用。Epe污水處理廠于2012年投入運營,由Vallei en Veluwe水務局管理,是荷蘭第一家完整Nereda工藝系統的生活污水處理廠。

污水處理分為三個階段:在顆粒污泥工藝中,所有的凈化過程都在一個單獨的反應器進行,該反應池定期填充和排空。整個過程需要三個小時。(資料來源:Royal HaskoningDHV公司檔案館)

2009年,南非Gansbaai展示了第一座Nereda生活污水處理廠。(資料來源:Royal Haskoning DHV公司檔案館)

09 可持續創新

對Nereda來說,這一時刻意味著需求量大幅上升的開始。與傳統系統相比,該工藝更便宜、更高效、更節能,且所需占地也少得多。前者為水務部門節省開銷,而后者則為負責土地規劃的部門創造價值。此外,該技術還適用于現有污水處理廠升級。目前,全世界19個國家有超過41個Nereda工藝已在運行。

Mark van Loosdrecht教授因對污水處理技術的貢獻與創新、發展Nereda技術而獲得了許多著名的科學獎項。Royal Haskoning DHV的水資源專家站在科學和前輩的肩膀上巧妙地應用了這項“十年突破性技術”。與Van Hasselt和Dwars的時代不同,工程師、生物技術學家和軟件開發人員現在共同致力于提供清潔水,他們正在以一種比以往任何時候都更安全、更環境友好和更可持續的方式進行這項工作。

水協出版物

關于協會 協會簡介 協會章程 協會歷史 協會制度 協會負責人 會長 副會長 秘書長 組織機構 組織架構 理事會 監事會 秘書處 分支機構 地方水協 專家智庫 戰略咨詢委員會 顧問委員會 專家團隊 標準化工作委員會 信息公開 政策規范 法律法規 行政法規 政策文件 政策解讀 國家標準 國家標準動態 現行國標 行業標準 行業標準動態 現行行標 國際標準 通知公告 業務活動 水協年會 2022/2023年會 2021年會 團體標準 簡要介紹 機構制度 團標申請 現行團標 團標動態 工程案例 簡要介紹 管理辦法 入庫申請 已入庫名錄 教育培訓 簡要介紹 管理辦法 培訓計劃 培訓基地 培訓動態 科學技術獎 簡要介紹 管理辦法 往年獲獎名單 科技成果鑒定 簡要介紹 管理辦法 申請鑒定材料 往年鑒定成果 產品推薦 簡要介紹 管理辦法 在線申報 產品名錄 統計年鑒 新聞動態 水協要聞 行業要聞 地方水協動態 綜合新聞 業務交流 行業熱點 國際交流 會員中心 管理辦法 會員名錄 副會長單位 常務理事單位 理事單位 會員單位 會員風采 理事會動態 會員登錄