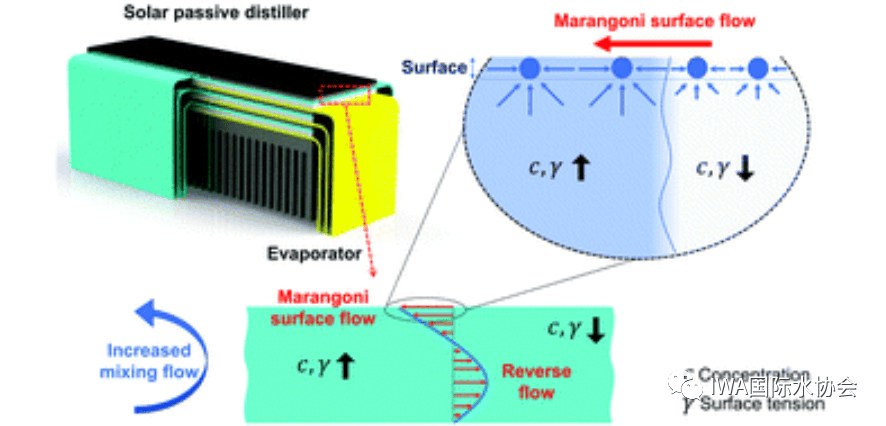

太陽能海水淡化是利用光熱作用蒸餾海水或苦咸水去除鹽分來獲得淡水的過程。太陽能海水淡化中,脫鹽設備組件內容易形成鹽結晶。隨著時間的推移,這種堵塞現象會嚴重降低設備的產水性能。曾有研究提出利用具有抗堵塞特性的新型納米材料來解決這一問題。但是,這些新型材料成本高,很難實現大規模的商業化應用。意大利都靈理工大學(Politecnico di Torino)的研究人員聯合美國麻省理工學院(MIT)深入研究了鹽顆粒在脫鹽裝置中的傳輸機制,找到了能夠加速排鹽的關鍵馬蘭戈尼效應(Marangoni effect)。當兩相界面存在表面張力梯度時,便會發生馬蘭戈尼效應,例如我們在搖晃紅酒杯時會觀察到杯壁形成“酒淚”就是由于該效應的存在。在研究團隊的實驗中,海水和空氣之間的界面存在鹽濃度梯度,并由此產生表面張力梯度,其為溶劑和鹽份溶質的移動提供了額外驅動力。沿該界面的表面張力梯度產生切向剪切力,形成滑移速度,驅動海水從低表面張力向高表面張力方向流動。

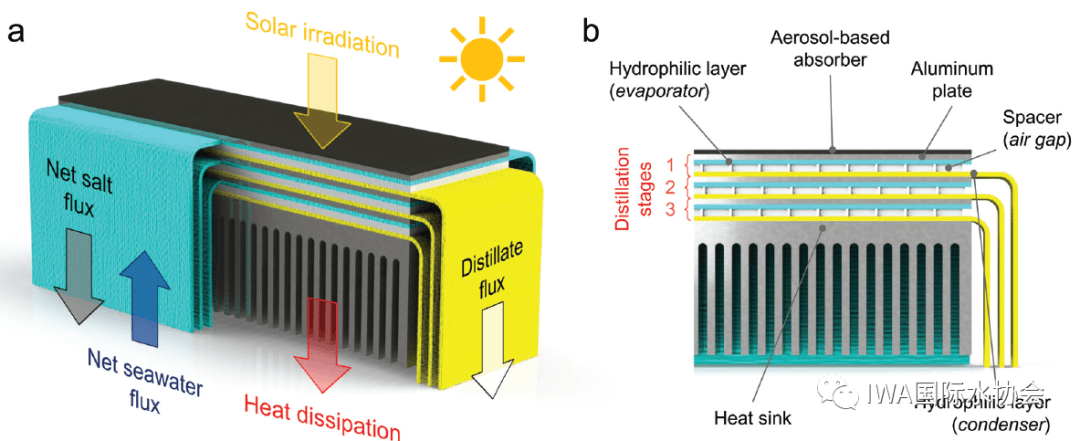

研究團隊并基于此開發了具有優化幾何結構的多級被動式太陽能蒸餾器,可自發排鹽防止設備結晶堵塞,提升產水量。具體來講,他們設計調整了浸沒與海水中親水傳輸帶的寬度,優化了傳輸帶上排鹽區域和蒸發區域的比例,最大程度地讓馬蘭戈尼效應發揮作用,加速排出積累在蒸發層表面的鹽分,防止其堵塞進水傳輸通道,保證進水流速。其實驗顯示,基于馬蘭戈尼效應的鹽去除過程要比自發擴散情況下快100倍。為了提升淡水產出效率,研究人員還利用理論模型設計了蒸餾反應器蒸發層和冷凝層之間的最佳間隔寬度,同時用塑料材質的隔片代替之前用于間隔蒸發層和冷凝層的疏水微孔膜,在不影響處理效果的前提下大大降低了設備的材料成本。此外,蒸發層和冷凝層之間的鋁板能夠收集冷凝時釋放的熱量,將其傳回到散熱板中持續為后續的脫鹽過程供能。

都靈理工大學的研究團隊正對反應器原型做進一步的研究和優化,希望把它做成材料低成本、技術靈活、設備性能長期穩定的分散式太陽能海水淡化解決方案,實現商業化應用。

水協出版物

關于協會 協會簡介 協會章程 協會歷史 協會制度 協會負責人 會長 副會長 秘書長 組織機構 組織架構 理事會 監事會 秘書處 分支機構 地方水協 專家智庫 戰略咨詢委員會 顧問委員會 專家團隊 標準化工作委員會 信息公開 政策規范 法律法規 行政法規 政策文件 政策解讀 國家標準 國家標準動態 現行國標 行業標準 行業標準動態 現行行標 國際標準 通知公告 業務活動 水協年會 2022/2023年會 2021年會 團體標準 簡要介紹 機構制度 團標申請 現行團標 團標動態 工程案例 簡要介紹 管理辦法 入庫申請 已入庫名錄 教育培訓 簡要介紹 管理辦法 培訓計劃 培訓基地 培訓動態 科學技術獎 簡要介紹 管理辦法 往年獲獎名單 科技成果鑒定 簡要介紹 管理辦法 申請鑒定材料 往年鑒定成果 產品推薦 簡要介紹 管理辦法 在線申報 產品名錄 統計年鑒 新聞動態 水協要聞 行業要聞 地方水協動態 綜合新聞 業務交流 行業熱點 國際交流 會員中心 管理辦法 會員名錄 副會長單位 常務理事單位 理事單位 會員單位 會員風采 理事會動態 會員登錄