原創 投資君 丹麥投資促進局 昨天

這幾天身處國內南方

關鍵字大概只有一個字

雨

。。。。

。。。

。。

。

氣候變化給地球上的每個人的生活都帶來了影響,丹麥的夏天也變得冷熱無常。

我們今天圍繞下雨,來聊一聊十年前,一場促成丹麥首都哥本哈根開始“暴雨管理”城市規劃的突發大雨。

十年過去了,哥哈的“暴雨管理計劃”成為眾多城市規劃的經典案例。2016年,哥本哈根內城生態防洪項目獲得了Asla分析規劃類杰出獎。來自丹麥的安博戴水道事務所還設計了紐約暴雨修復計劃、新加坡碧山宏茂橋公園等全球著名的城市雨水防控項目。

寫這篇文章的目的,不是為了宣揚丹麥做的有多好,再多的防御當雨形成災害式自然氣候的時候都顯得很蒼白。氣候變化帶來的挑戰會越來越嚴峻,多維思考主動應對,希望你們喜歡今天我們帶來的一點點啟發。

2011年7月2日,一場150毫米的暴雨在不到兩個小時的時間內淹沒了哥本哈根,主要道路泛濫成災,市區大多區域積水高達一米,這場被譽為千年一遇的洪水造成了約60億丹麥克朗(10.4億美元)的損失。

北歐的這座童話之城一時之間被暴雨澆筑,把丹麥人澆醒:治理洪災看上去是水利部門的事,但實際上它涉及到市政規劃、水務、環保、城市管理多個部門,需要規劃師、政治家、地產開放商、公共事業應用商、市民等多方協調。

丹麥各地紛紛召開研討會,討論應對極端降水天氣的措施,并接連推出了“氣候適應計劃”和“暴雨管理規劃”(Cloudburst Management Plan),防洪防澇,安排!

哥本哈根在2014年之后屢次當選聯合國宜居城市和綠色首都,它的防洪防澇應對氣候變化的戰略,可以說是功不可沒。

丹麥實施策略的總體原則就是在上流域保留雨水,為低洼地區提供強大而適應性強的排水。

在暴雨事件發生時,雨水往往被迅速排到下游,造成雨洪處理系統崩潰而使未經處理的雨水混合污水一起匯入河流;如果將雨水截流在上游段,并著重于雨水分流,下游區域的峰值流量將會大幅度降低,下水道和廢水處理設施的負荷會大大減少。

而在解決排水問題時,哥本哈根市政府并沒有從傳統的地下排水系統進行改造。

原因有二:

一是隨著城市的發展,地下空間越來越少;

二是改造常規管道系統花銷巨大。

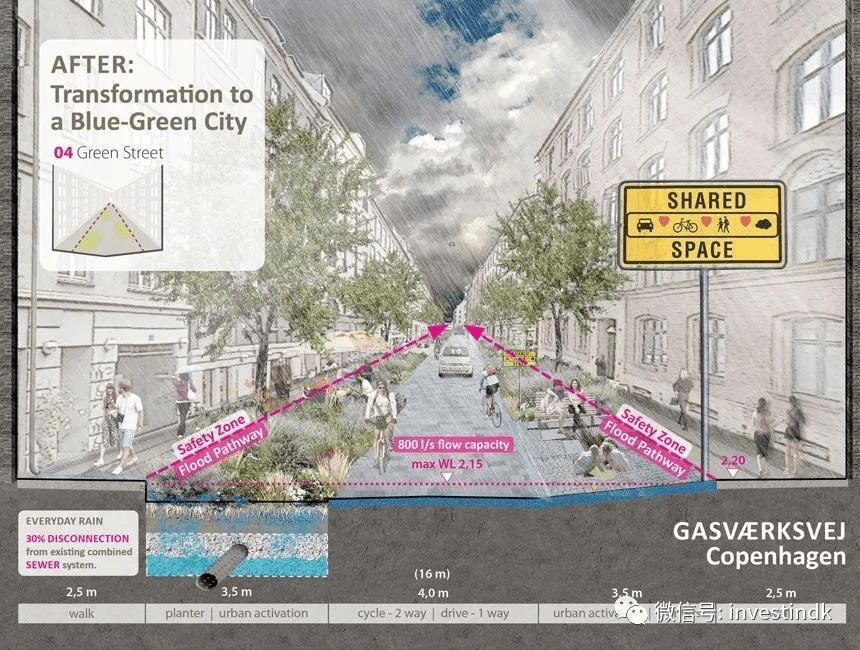

面對極端天氣的襲擊和壓力日增的下水道系統,哥本哈根給出的答案是藍綠基礎設施策略(Blue-Green Infrastructure,又被稱為BGI)。

何為藍綠色戰略

藍綠基礎設施戰略就是在有限的城市空間內,將綠地和水系兩種具有氣候變化適應性的空間聯系在一起。將城市的水文功能(藍)和植被系統(綠)相輔相成,在有效緩解氣候變化帶來影響的同時,提升城市宜居性。

藍=池塘、城市濕地、洼地、流動水道

綠=公園、綠色屋頂、行道、綠道樹、城市排水措施

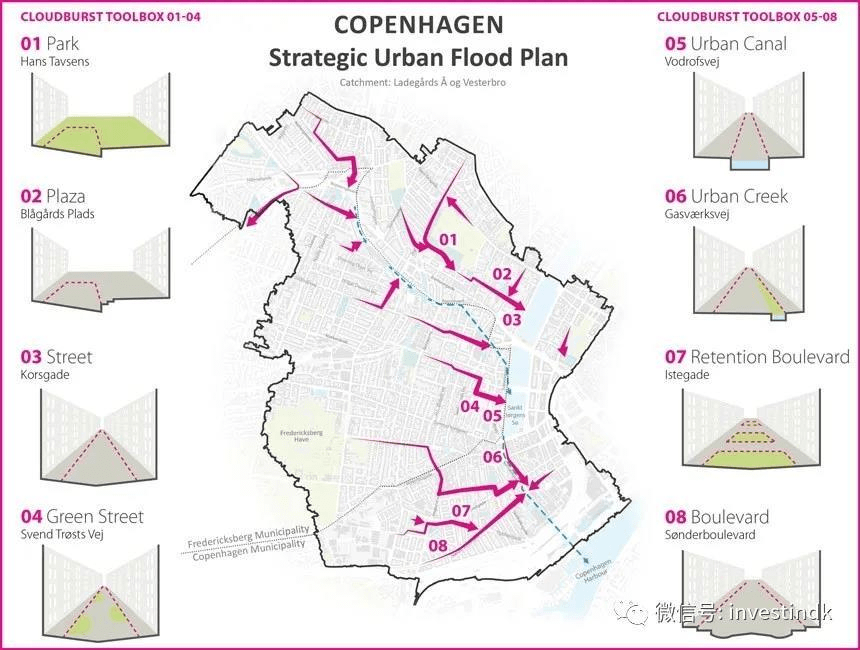

哥本哈根的“暴雨管理計劃”針對8個中心城市集水區,總面積為34km2,它包括300個項目,預計將以每年15個的速度在未來20年內全部完工。

這些項目就指的是在城市里建起一系列的藍綠色基礎設施項目,例如具有暴雨抵抗能力的街道、公園、廣場,它們在做好排水儲水的本職工作同時,可滿足城市的重要服務,例如交通,娛樂,健康和生物多樣性,從而創造了一種戰略和可行的方法來確保長期的彈性和經濟活力。

說了這么多 不如我們上實例?

01 內城生態防洪景觀設計

圣約爾根湖(圖源網絡)

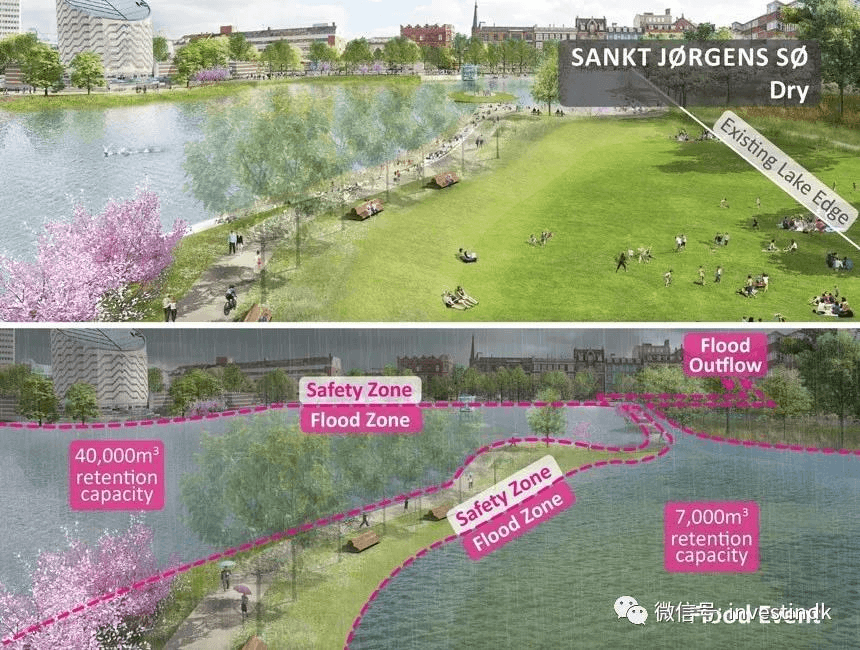

哥本哈根是一座水城,有很多城市公園和河濱公園沿著河流和湖泊修建。請看圖示,區別于傳統的河流旁邊豎起高高的堤壩,哥哈把河的旁邊修建了許多綠化帶,按照“安全區”和“暴雨區”分了植被。平日里,下沉式綠地就是公園,綠化帶和植被帶就是觀賞的功能。

當降雨量增多,城市內的湖濱公園將會發揮吸納雨水的海綿作用。哥本哈根挖低了市區三大內湖之一的圣約爾根湖,將湖水水位降低了二分之一,為城市創造出一大片雨水集蓄區,而且是以遠低于建造水泥蓄水池的成本哦。

街心公園(圖源網絡)

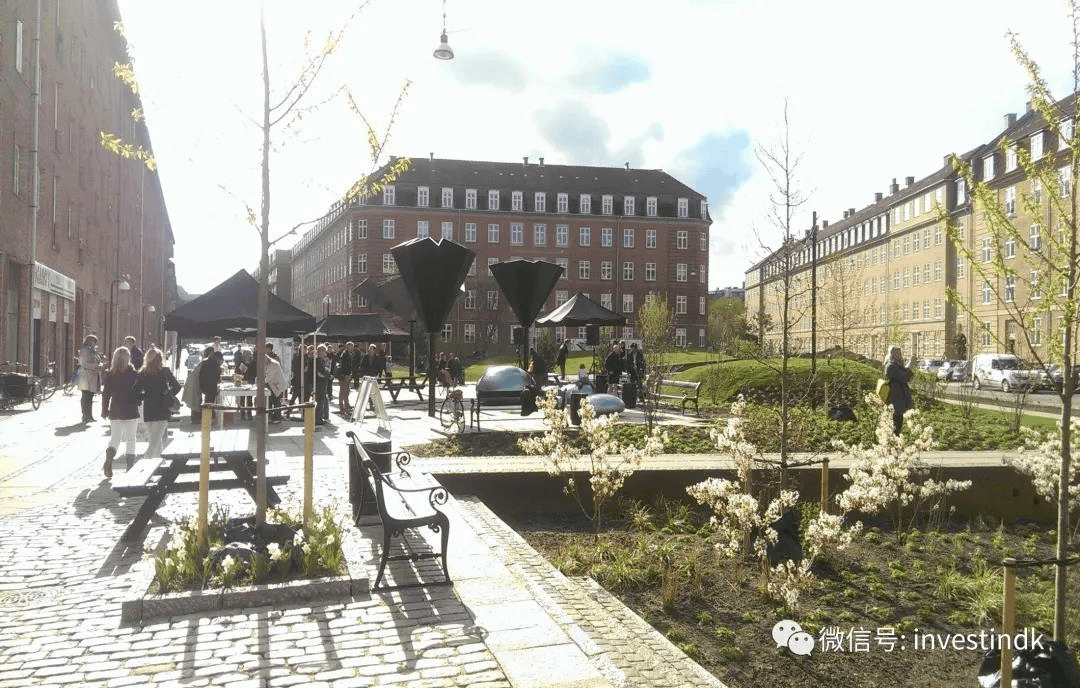

這種多功能暴雨干預設施不僅可以有效容納雨水、分擔城市排水系統的泄流,還可以在日常生活中降低交通噪音、增加城市綠化面積,成為市民們休閑娛樂的空間。

02 街道布局有巧思

在防洪這件事上,“暴雨管理規劃”的設計師們是花了一番心思的。首先,機動車道是用柏油和瀝青鋪成的,但人行道更多是可以滲水的花崗巖或厚木板。此外,設計師們用截然不同的方式設計各種道路。

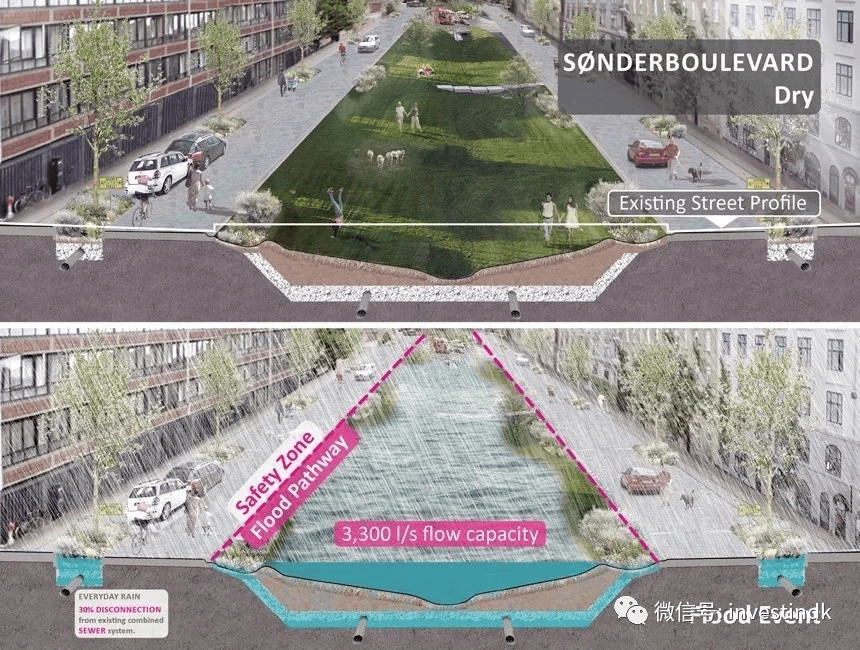

暴雨路

設計師將道路變為中間低兩邊高的V形

暴雨的時候

雨水會從道路兩側流向中間的綠化帶

下圖:

哥本哈根Tasinge Plads街區,下暴雨時,社區中間的花壇能夠儲水,倒傘型的雕塑也能儲水,地形規劃將雨水倒流至中間的地下水槽。讓城市具備“氣候韌性”的功能。

下圖:

Skt. Kjelds Plads街區。9000平方米的瀝青馬路被500余棵新樹木、野草、植被取代。“更少瀝青馬路,更多綠色樹木”是氣候適應性城市的目標。雨水防護經歷兩次沖刷滲入綠色雨水床。

林蔭路

道路兩旁是下凹式的綠地

暴雨時可以存儲雨水

綠地下鋪設直徑達3米多的排水管道

雨水可以通過管道流入湖泊和海洋

次級道路

有些位于低洼的次級道路(通常是小巷中的路)在暴雨時會變成雨水滯留街道,即城市的蓄水池。這些街道都使用了透水鋪裝的技術,可以使滯留的雨水經凈化而滲入地下,從而實現對地下含水層的補給。

低投入高收益的藍綠色戰略解決了洪水管理和水質的關鍵問題,同時力求與城市環境建立最大的協同效應。

如今在防洪防澇領域,哥本哈根已經進展順利,哥本哈根暴雨管理的成功也成為了城市設計上的經典案例,采用了多元科研思維方法,在國際上引起了廣泛關注。2019年,哥哈有300余個“氣候適應類”項目,以適應“百年一遇”的氣候挑戰。當然,如果發生極端情況,很多措施也無濟于事。

就像暴雨管理計劃設計師說的那樣,“我們不想僅僅將其視為一個需要解決的問題,而只是將其視為為城市發展創造機會,改善城市生活質量的一種方式”。

氣候變化帶來的挑戰還在不斷延續中。。。

多維思考、提前規劃和設計

希望我們在綠色轉型中兼顧宜居城市

將暴雨帶來的損失降到最低