1 背景及目的

根據“2018-2022年教育部高等學校給排水科學與工程專業教學指導分委員會”(以下簡稱“教指委”)的工作規劃,為進一步了解掌握全國各高校給排水科學與工程專業辦學點的辦學情況,更好地開展對各辦學點專業建設的分類指導,教指委組織開展了全國給排水科學與工程專業調研工作。

調研采用了發放調查表、教指委委員分片區實地調研等形式,并經過3次教指委會議的討論交流,目前已經掌握了全國給排水科學與工程專業辦學點的基本情況。本文對調研成果進行了分析和總結,旨在為教指委開展分類指導和后續各項工作提供參考。

2 背景及目的

2.1 專業辦學點的基本情況

2.1.1 本專業辦學點的數量及分布

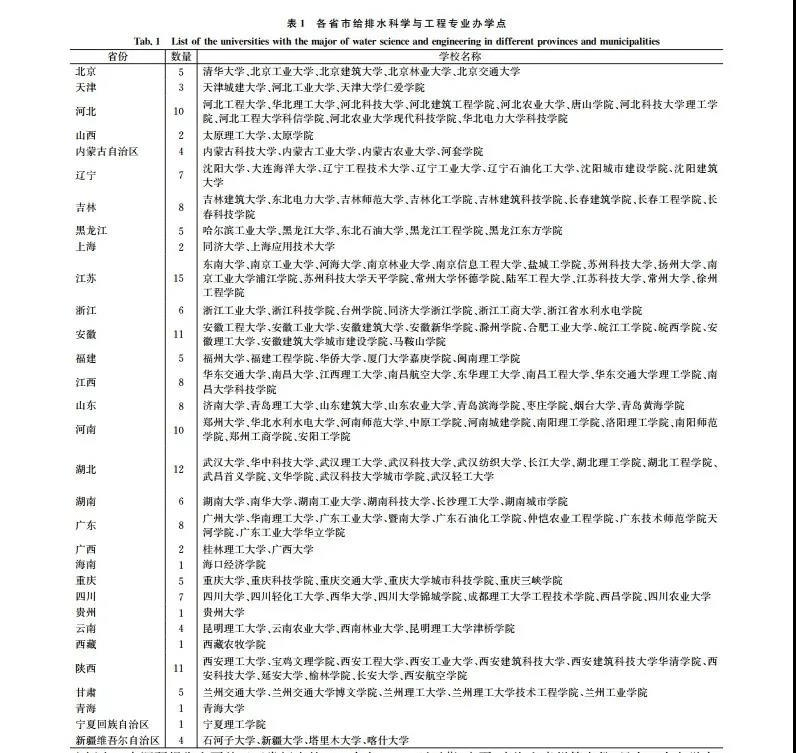

截止到2019年7月,本次調研共收集到全國187所高校給排水科學與工程專業辦學點的相關信息。通過進一步分析,了解到目前9所院校暫時停止招生。本調研報告主要基于正常招生的178個辦學點進行分析,其區域分布情況如表1所示。

從表1中可以看出,各省份辦學點的數量存有較大的差別。辦學點較多的省份有江蘇、安徽、河北、陜西、湖北、河南省,均有10個及以上辦學點。而西藏、寧夏、青海和貴州等省份,只有1個辦學點,考慮到西部地區的建設和發展對專業人才的需求,應對其辦學點的數量和質量予以關注。

表1 各省市給排水科學與工程專業辦學點

按照學校的行政隸屬關系,本次調研178所高校,有15所隸屬于教育部,1所隸屬于工業和信息部,2所隸屬于中共中央統戰部,部屬高校辦學點占10.6%;121所高校隸屬于省/地級教育部門占67.04%;民辦院校39所,占21.7%。

調研了解到目前暫時停止招收本專業學生的高校有9所,其中有7所民辦學校。

2.1.2 各辦學點的辦學歷史

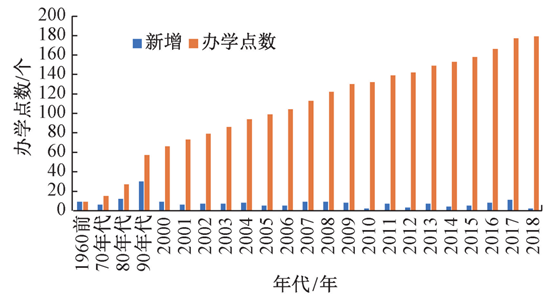

從1952年的院系調整開始,本專業已有近70年的發展歷史。從最初的9個辦學點,到20世紀80年末的27個辦學點,經歷了一段相對穩定而平緩的發展階段。隨著國民經濟的快速發展,專業辦學點數量逐年增加,到20世紀90年代末辦學點增加到了57個。2000年至2009年,由于全國基礎設施建設快速發展,人才需求數量快速增加,專業辦學得到了進一步的發展,僅新增辦學點數量就達到了72個,發展到今天已有187所高校開設給排水科學與工程專業。根據統計,有48個辦學點的辦學歷史不足10年。辦學點逐年新增和累計數見圖1(僅分析在調研當年正常招生的178所高校情況)。

圖1 辦學點逐年新增和累計數

2.1.3 各校本專業所在的學院

從給排水科學與工程專業的行政隸屬關系上來看,各校本專業所在的學院也有不同。根據統計,給排水科學與工程專業大部分設置在環境類和土木建筑類的學院,學院的名稱也各有不同,體現各校的學科背景和特色。本專業所屬學院包括市政環境工程學院、環境學院、環境科學與工程學院、環境與能源工程學院、環境與市政工程學院、資源與環境工程學院、水利與環境工程學院、化學與環境工程學院、環境與生態學院、土木與環境工程學院、土木工程學院、建筑工程學院、土木建筑工程學院、城鄉建設學院、海洋與土木工程學院、城市建設學院、測繪與市政工程學院、土木與水利工程學院等。

2.1.4 各校的招生方式

隨著高校人才培養模式和招生模式的改革,各高校按照教育部的要求進行了大類招生改革,本次調研對各高校本專業的招生方式進行了統計分析。基本情況是,有33所高校按大類招生,其中14所高校按土木大類招生,8所高校按環境大類招生,11所高校在其他大類中招生,如清華大學在環境、化工與新材料大類招生,同濟大學在土木與環境大類中招生,其余大部分高校還是按專業招生。大類招生方式對本專業的生源質量有較大的影響,一般在土木大類招生的高校,在后續專業分流時,本專業選擇學生的壓力相對較大,而在環境大類中專業分流時,本專業選擇學生時壓力相對較小。

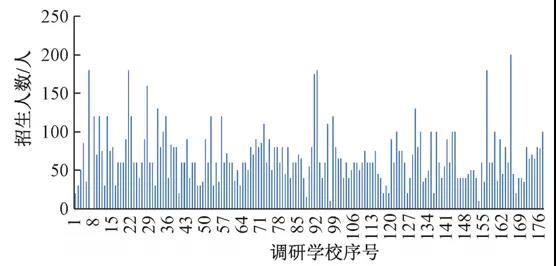

2.1.5 招生規模

各校每年招生規模見圖2。根據統計可以看出,各校每年招生規模最多的大約200人左右,有27所高校招生人數在100~180人,86所高校在60~90人,52所高校在30~50人,11所高校招生人數小于30人。大部分高校招生人數在60~90人(2~3個行政班)。全國每年招生人數共11 900左右,這與教育部統計的數據基本一致。

圖2 各校每年招生人數

2.2 辦學基本條件

2.2.1 師資隊伍情況

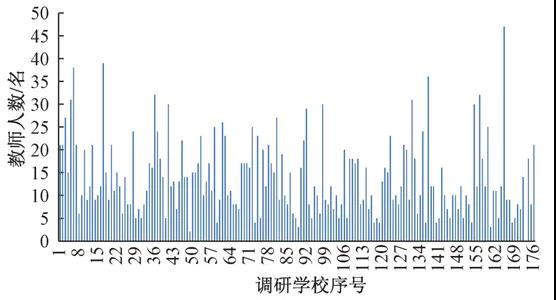

(1)教師人數。各高校提供的師資隊伍總人數見圖3。

圖3 各高校本專業師資隊伍人數

統計結果顯示,不同高校的師資隊伍人數存在較大差異,25所高校為5人及以下,53所高校在6~10人,64所高校在11~20人,28所高校在21~30人,8所高校超過31人。

圖4 各校教師人數與每年招生人數的比較情況

圖4比較了各高校招生人數與教師人數情況,從圖4中可以看出,教師人數與招生人數具有一定的相關性。

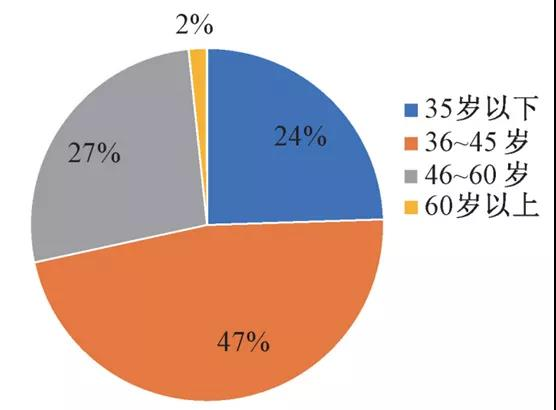

(2)教師隊伍的年齡分布。全國高校本專業辦學點的師資隊伍年齡分布見圖5。師資隊伍中35歲以下的教師占24%,36~45歲教師占47%,46~60歲教師占27%,60歲以上的教師占2%,中堅力量是36~45歲的教師,師資隊伍年齡結構合理。

圖5 師資隊伍的年齡分布

(3)教師的學歷分布與專業背景。全國高校本專業辦學點的教師中有碩士和博士學位的教師占88%,其中有博士學位的占55%,有碩士學位的占33%,總體師資隊伍的學歷結構較好。從統計數據來看,獨立學院、地方三本院校特別缺乏具有本專業背景的師資,對辦學質量的影響較大。

《普通高等學校本科專業類國家教學質量標準(給排水科學與工程專業)》(以下簡稱“國家標準”)對師資隊伍數量和結構具有明確的要求,比如“專任教師人數應在10人以上”,對照“國家標準”來看,很多高校的師資力量尚不能滿足辦學條件。基于此,建議各高校應按照“國家標準”,分析在師資隊伍職稱、年齡、學位、專任教師人數等方面存在的差距,加強師資隊伍建設,以達到“國家標準”對師資隊伍各項指標的要求。

2.2.2 實踐條件

實驗室面積、開設實驗數和簽約的實習基地等數據可以反映出專業辦學點的實踐條件。根據統計,各高校的實驗室面積大多數在500~1 000 m2,最小的是60 m2;開設的實驗數量大部分在20~30個,最少的則僅有6個;簽約的實習基地大部分在5~30個不等,其中1個辦學點無實習基地,13個辦學點簽約實習基地小于3個。盡管各高校的統計口徑和對實驗室面積等指標的理解可能有不同,但實驗與實踐條件相對較差的高校還應對照“國家標準”,滿足實驗與實踐的最低要求,比如實踐教學基地應為3個以上。

2.3 教學基本情況

在培養方案方面,各高校的學分要求大都在170~175,學分最少為150,學分最多則達203。各高校的核心課程設置都能覆蓋本專業“國家標準”的知識點要求;核心課程選用規劃教材的比例在90%~100%;畢業設計/畢業論文比例大部分學校在90%以上,最低的約40%。總的來說,全國高校的教學基本情況能夠滿足“國家標準”要求。

分析可知,按照學校定位和特色,各高校的教務部門對培養方案中的學分和總學時都有具體的要求,各高校的學分計算方法也有所不同。目前,全國高校整體上都有壓縮總學分、總學時的趨勢,在此情況下,各高校應進一步加強教育教學改革,改革授課的方式,利用課內-課外,線上-線下相結合的教學方式提高教學效果。值得注意的是,在畢業設計(論文)方面,部分高校畢業設計/論文的比例偏低,這可能與該辦學點能夠指導畢業設計的師資力量比較薄弱有關。盡管給排水科學與工程專業的內涵已經向科學方面拓展,但對于給排水科學與工程專業這樣一個傳統的工科專業來講,建議本專業的本科生還是盡量要做畢業設計,以培養其工程設計能力,使其得到工程師基本能力的系統訓練。為了提高畢業設計/論文的比例,各高校應重視青年教師對學生畢業設計指導能力的提高,應為青年教師實踐能力的提升創造條件,通過選派青年教師到設計院和運營企業培訓學習、參與實際工程設計等途徑,切實提高其工程實踐能力。

2.4 辦學特色

2.4.1 國家級/省部級品牌專業入選情況

據不完全統計,本專業所在的一級學科“土木工程”入選國家重點學科的高校有:清華大學、哈爾濱工業大學、同濟大學、湖南大學、浙江大學。

吉林建筑大學、華東交通大學、廣州大學、蘭州交通大學、重慶大學、沈陽建筑大學、同濟大學、青島理工大學、南華大學、西安建筑科技大學(名單不分先后,以下同)10所高校為國家級特色專業。同濟大學、重慶大學為國家級綜合改革試點專業。此外還有省部級特色專業高校有21所;省部級綜合改革試點院校有5所。本專業擁用國家級的實驗示范中心、虛擬仿真實驗中心等17個,省部級的各類教學平臺23個。

9所高校入選教育部卓越工程師教育培養計劃:第一批4所(哈爾濱工業大學、同濟大學、西安建筑科技大學、長安大學),第二批3所(安徽建筑工業學院、山東建筑大學、重慶大學),第三批2所(北京建筑大學、華中科技大學)。

2019年12月,教育部印發《教育部辦公廳關于公布2019年度國家級和省級一流本科專業建設點名單的通知》(教高函〔2019〕46號),其中有21所高校的給排水科學與工程專業入選國家一流專業建設點,包括哈爾濱工業大學、同濟大學、重慶大學、華中科技大學、河海大學、西安建筑科技大學、太原理工大學、沈陽建筑大學、山東建筑大學、蘭州交通大學、蘇州科技大學、廣州大學、北京建筑大學、桂林理工大學、安徽建筑大學、華僑大學、華東交通大學、河北工程大學、青島理工大學、南華大學、江西理工大學。

2.4.2 通過專業評估的情況

截止至2019年5月,本專業共有42所高校通過給排水科學與工程專業評估認證,占全部辦學點的23.6%。分別是:哈爾濱工業大學、同濟大學、重慶大學、清華大學、西安建筑科技大學、北京建筑大學、河海大學、華中科技大學、湖南大學、南京工業大學、蘭州交通大學、廣州大學、安徽建筑大學、沈陽建筑大學、長安大學、桂林理工大學、武漢理工大學、揚州大學、山東建筑大學、武漢大學、蘇州科技大學、吉林建筑大學、四川大學、青島理工大學、天津城建大學、華東交通大學、浙江工業大學、昆明理工大學、濟南大學、太原理工大學、合肥工業大學、南華大學、河北建筑工程學院、河南城建學院、鹽城工學院、華僑大學、北京工業大學、福建工程學院、武漢科技大學、安徽工業大學、河北工程大學、長春工程大學。

2.5 問題與建議

2.5.1 存在的問題

在調研中,對各高校在辦學中遇到的問題進行了梳理分析,主要包括:

(1)招生方面。如前所述,在實行大類招生的高校,給排水科學與工程專業的特色和優勢、所屬學院、大類招生時所包括的其它專業等都會影響學生分流時的生源數量和質量。各高校都會遇到在大學一年級期末學生專業分流時如何保證本專業的生源數量和質量的問題。同時,在大類招生時,如何在不同專業之間取得平衡,合理設置專業基礎課程,也是值得各高校思考的問題。

(2)師資隊伍方面。調研發現許多地方高校師資隊伍人員缺乏,尤其是缺少具有給排水及相關專業背景的師資,師資條件尚不能滿足“國家標準”的基本要求;另一方面,由于許多高校將發表科研論文(尤其是SCI論文)作為青年教師招聘的主要條件,青年教師從校門(碩博士畢業)到校門(入職),導致其缺乏工程實踐經驗、不具備指導實習和設計的能力。

(3)人才培養方面。目前,在培養方案調整中,許多高校要求壓縮總學分和縮減總學時。在此要求下,如何兼顧辦學特點與專業基本要求?如何突出各高校的辦學特色?如何分類指導?應用型本科人才培養如何落實?這一系列問題需要研究和有效解決。

(4)教學改革與研究方面。在專業技術人才培養方面,目前的知識體系、培養模式和教學方式等尚未匹配社會、經濟和技術的發展,不能體現新的教學理念。如:專業的發展如何與新時代下的“新工科”“互聯網+”等融合對接?專業評估認證的理念(學生中心、成果導向、持續改進)如何落實到日常教學過程中?專業如何進行改革和發展?課堂教學方法的改革等方面都是值得關注的問題。

(5)專業/學科未來的發展。本專業的未來發展是各高校的專業教師普遍關心的問題,如何拓展專業的內涵和外延,保持專業/學科在未來的競爭中處于優勢地位,都值得每位專業教師思考和為之努力。

2.5.2 建議

針對存在的問題,各高校給教指委提出了有益的建議,希望教指委采取有效措施,通過“參謀、咨詢、指導、推動”,推動專業的發展與建設。

(1)加大專業宣傳力度。建議教指委統一組織制作專業宣傳視頻資料,通過對在校學生和全社會的廣泛宣傳,提高社會公眾對給排水科學與工程專業的認知度和認可度。

(2)青年教師教學與實踐能力培養。建議教指委將青年教師培訓作為一個工作重點,在新形勢下創新培訓方式,通過設立系列課程培訓、大師講堂、工程實踐能力培訓等方式,切實提高青年教師的工程實踐能力。同時,各有關高校也應進行制度化建設,從學校、學院的角度建章立制,支持青年教師的工程能力培養。

(3)多舉措提升專業地位。建議教指委在國家有關規定允許的范圍內,盡可能多組織針對本專業的教學改革、示范公開課、學生創新成果展示等促進教學質量提升的活動,擴大其相應的覆蓋面,提高本專業在校內的地位,提升專業在校內的競爭力,推動專業的持續健康發展。

(4)優質教學資源共享。建議教指委充分利用疫情控制期間所開展的線上教學的成果,推動全國高校優秀課程資源共享,以實現各級各類優秀課程及精品資源共享課程的資源共享。

3 結論

通過本次調研,對全國給排水科學與工程專業辦學點的情況有了基本的了解,對發展中遇到的問題進行了歸納分析,并給出了改進建議。

(1)目前全國開設有給排水科學與工程專業的高校共187所,分別隸屬于教育部和其他部委以及省市級教育或其他部門,另有部分民辦高校,本專業全國每年招生總數約11 900人。

(2)在招生方面,有33所高校按大類招生,其他高校按專業招生。對于大類招生的高校,需要關注大類招生方式對本專業的生源質量和數量的影響。

(3)在辦學條件方面,不同高校之間在師資隊伍方面存在較大的差距,部分高校亟需加強師資隊伍建設;在實踐條件方面,部分高校簽約實習基地偏少。部分高校在上述方面尚不能滿足基本的專業辦學條件,需要關注和改進。

(4)在教學方面,各高校的核心課程設置都能覆蓋“國家標準”的知識點要求,核心課程選用規劃教材的比例在90%~100%,畢業設計/畢業論文比例大部分學校在90%以上,但個別高校此比例僅為40%左右。

(5)在辦學成效方面,專業建設取得了不菲的成績,部分高校辦學點入選國家級特色專業、國家級綜合改革試點專業、教育部卓越工程師教育培養計劃、國家一流專業建設點、省部級特色專業、省部級一流專業建設點等;42所高校通過給排水科學與工程專業評估認證,占全部辦學點的23.6%。鑒于不同層次和不同類型的高校(綜合型、應用型)高校的辦學定位和人才培養目標不同,需要重視特色辦學和分類指導工作。

(6)系統分析了各高校在招生、師資隊伍建設、人才培養、教學改革與研究等方面遇到的問題,并歸納了各高校對專業建設與發展方面的建議。

鄧慧萍

博士,教授,教育部高等學校土木類專業教學指導委員會委員會、給排水科學與工程專業教學指導分委員會副主任委員,主要研究方向為給水處理理論與技術。

作者:鄧慧萍、時文歆

來源: 給水排水