城市內澇的治理是一個復雜的問題,涉及城市規劃、建設、管理、投融資等各個方面。

俯瞰陜西省安康市城區防洪堤(邵瑞/攝)

隨著社交媒體興起以及智能手機的普及,幾乎每個人都能及時發現并迅速傳播周邊的內澇積水問題,我們可能會因此產生一種錯覺:內澇越來越嚴重了。

實際上,從多年平均統計情況來看,歷年城市內澇情況基本差不多,內澇一直都在。

城市內澇有這些原因

近些年,大家普遍用“城市看海”來代替城市的嚴重積水問題,這既包括了城市內澇,也包括山洪入城以及河湖水滿溢、因洪致澇的現象。比如2020年恩施發生的大面積淹水,就是典型的“因洪致澇”。

具體來說,城市內澇產生的原因有幾個方面。

一是理念不對。在相當長的一段時間里,在戰勝思路主導下,洪水來了建防洪堤,防洪堤不夠了再加高,水來了就排走,甚至要排得越快越好,水不夠了再來調水,貌似工程可以解決一切問題。但是我國總體而言是缺水國家,人均水資源占有量僅為2200立方米左右,不到世界人均的1/4。在解決城市排水問題的時候,我們似乎總是忽略這點。所以很多城市出現了大雨必澇,雨停就旱的情況,往往這周還在防洪,下周就開始抗旱了……旱澇直轉的現象十分突出。

內澇是表面現象,其實質是城市建設理念出了問題,是我們對待水的態度出了問題。

二是人水爭地,降雨缺乏消納空間。特大暴雨不可避免,降雨后產生的徑流經過匯流,最終一定要有地方接納。

暴雨產生的積水問題早在人類社會形成之前就存在了,不同的是,以前積水的地方沒有城市和農村居民點,也沒有經濟社會活動,那種情況下,洪澇只是一種現象,并不是災害。但是隨著城市建設,一些屬于水的空間不停地被人類侵占,內澇問題就出現了。

在過去幾十年的快速城鎮化過程中,一些河湖濕地、低洼地被占用,人水爭地現象十分突出。根據相關資料顯示,1990年到2000年之間,我國的濕地面積減少了5萬平方公里,進入21世紀以后又減少了3萬多平方公里。

城市建設過程中水面率降低的現象較為普遍,比如海口市在上世紀60年代的時候,水面率還在15%以上,隨著城市的建設發展,目前海口市水面率已低于5%,這也是近些年海口市內澇頻發的重要原因之一。

除了侵占河湖濕地,“向水要地”以外,城市選址選在低洼地,“向低洼處要地”現象也較為普遍。在一些南方地區,在“圩垸”內甚至是蓄滯洪區內建設的現象普遍存在。比如長沙近年在低洼地區的 “圩垸”中新建大量房地產樓盤,在2017年汛期時內澇嚴重,這些新開發的地區損失慘重。

三是豎向不合理,排放不通暢,局部內澇嚴重。水是要向低處流動的。用科學一些的術語說,水要朝著坡降最大的方向流動。可問題在于,在城市開發建設中,我們對城市豎向標高缺乏整體考慮,大部分城市并沒有編制豎向規劃,有了規劃的,也沒有嚴格實施。

有一些城市本來是山區丘陵城市,具有很好的排水條件,但是城市建設過程中,為了供地、賣地方便,采用“七通一平”的做法,先削山填谷,將地面推平,這樣貌似能更好地利用土地,交通也更好組織。然而這種做法不僅破壞了原有的自然生態空間格局,也不利于城市排水,屬于典型的“沒困難創造困難”,給城市排水增加了難度,帶來了隱患。

還有一些城市在開發建設工程中,對地塊的標高缺乏科學管控,出現了誰有錢誰就把地塊標高墊起來,誰后建設誰就把地塊標高抬高,這降低了自己地塊內的內澇風險,將內澇風險轉嫁給別人。武漢青山區的鋼城二中就是這樣的典型,周邊地塊比學校都要高出不少,學校成了一個“盆地”,治理前大雨必澇,后來經過治理,情況已經大大改善。

四是排水防澇設施短板明顯。從我國現有的設計標準來看,雨水管網的設計標準和城市內澇的防治標準和國外發達國家基本沒有差距。

但這是近幾年才確定的標準。由于過去的標準低,加之建設過程中普遍存在標準就低不就高的問題,我國雨水管網的排水標準距離國家現行規范的要求差距較大。比如,作為特大城市,雨水管網的最低設計重現期是3年一遇,但北京市中心城區僅有21%的雨水管網能夠滿足這一要求,武漢則只有9%的雨水管網達到該要求。所以,總體來看,老城區歷史欠賬太多,短期內還難以完全達到現行標準的要求。

五是部門協調有待加強。在我國,城市洪水防治是水利部門負責,城市排水是建設部門來負責,內澇防治在大部分地方都是城市建設部門在負責,但是也離不開水利部門的支持和配合。在實際操作中,這種協調還需要進一步加強。

比如,一些水庫在旱天下游河道需要補水的時候不放水,汛期城市要排水的時候水庫要保安全又要放水,導致一些地方出現“要旱一起旱,要澇一起澇”現象。還有一些城市為了航運或者其他水利功能,梯級筑壩,人為抬高水面,不利于排水。南寧市邕江常水位原來為62米,隨著近年邕寧梯級水利樞紐和老口水利樞紐的建成,城區水位上升至67米,導致原本通過重力流順暢的排水變成如今的自排,也導致原來泵站規模不夠用了,自然就產生新的內澇積水問題。

六是管理不善,體制不順。我國不少城市排水先天不足,選址不當,這就需要更大的工程設施去彌補這種先天不足,但是另一方面,我國排水設施短板突出,加之排水防澇設施缺乏運維,很多城市雨水篦子、排水箱涵等缺乏清疏,淤堵嚴重,導致標準本就不高的設施還不能得到充分利用。

這種管理不善的背后,是對城市排水這種隱蔽工程的不重視,導致大部分城市缺乏排水防澇設施的專業養護人員,而且經費嚴重不足,難以開展日常的養護工作。

從以上內澇發生的幾個原因來看,強降雨和極端天氣確實不少,但是主要原因還在于我們城市開發建設的理念和方式需要改變。

因此,大部分內澇并不是天災。當然,那種超過國家內澇設防標準的降雨所導致的災害,屬于天災,然而我國的內澇標準是比較高的,這些年真正超過內澇設防標準的降雨,并不多見。

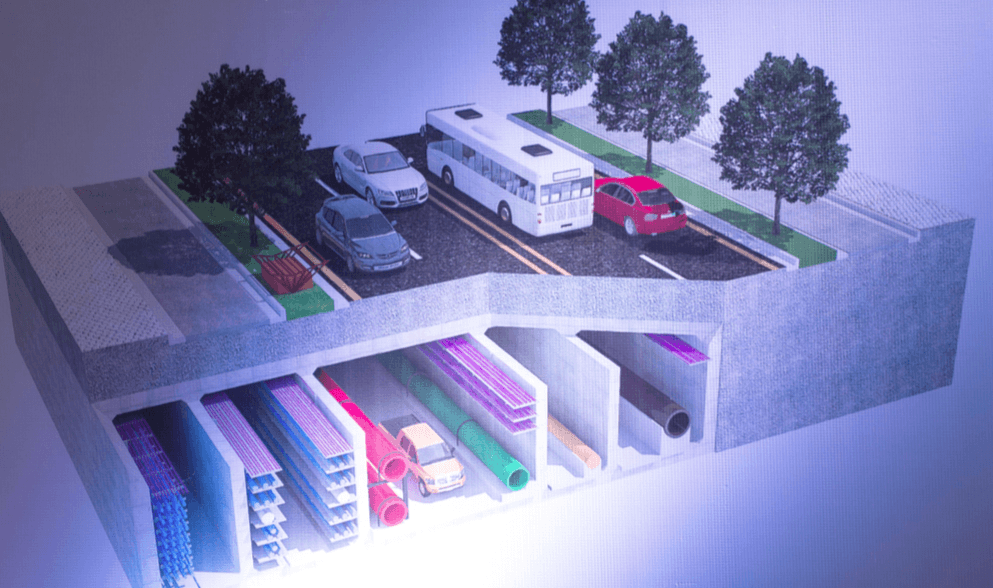

北京曹園南大街、頤瑞東路地下綜合管廊效果圖( 羅曉光/攝)

治理內澇規劃需要全面落實

近年來,中央政府對城市內澇治理高度重視,陸續出臺了相關文件。

2013年國務院辦公廳發布了《國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設的指導意見》(國辦發2013[23]號),提出用10年左右的時間,建成較為完善的城市排水防澇工程體系。

2016年7月開始,住房城鄉建設部會同國家發改委、水利部編制了災后補短板的相關規劃,確定了60個排水防澇補短板重點城市,明確了源頭雨水管控、排水管網、大型排水通道和信息化管控平臺4個重點補短板的方向。

各地也在建設部的指導下編制了排水防澇綜合規劃。

它們不僅對城市內澇的解決指明了方向,還找準了問題,許多規劃還引入了模型,進行了風險評估,并確定了工程措施的內容。

然而,文件和規劃本身并不能直接解決城市內澇。還需要在很多方面加以配套。

首先是明確考核問責機制。2013年國辦發23號文件明確提出,城市排水防澇的責任主體是城市人民政府。住房城鄉建設部也在2018年公布了全國城市排水防澇安全及重要易澇點整治責任人名單,在建城函[2018]40號文件中明確提出,對于因排水防澇設施建設、汛前安全檢查、汛期應急保障等方面工作不力,汛期城市發生內澇災害導致人員傷亡和重大財產損失的,要依法追究相關責任。但實際操作中,缺乏相應的考核和問責機制。在當前環保各類督查和問責的大環境下,地方政府將工作重點放在如黑臭水體治理、大氣污染防治等工作中,對于城市排水防澇工作重視不夠。

其次,克服“重地上、輕地下”的思想。“重地上、輕地下”的問題說了很多年,大家也都知道這是個問題。為什么難改?城市地上的投入如蓋高樓、修公園、修高架橋等都是顯性的,做好了上級能看見,市民也能看得見,排水防澇的設施大部分是地下設施,投入大,而且做了也看不見。加之城市內澇是個隱性問題,即使不治理,也不見得明年后年一定就有內澇,萬一不下大雨呢?即使下了大雨,出現了內澇,也不會有問責,所以 “重地上、輕地下”的做法仍繼續。不還舊賬不說,有些城市甚至出現新建的道路下不同步建設雨水管的現象。

三是切實增加投入。現狀建成區的城市內澇基本都是歷史發展過程中留下來的欠賬,要解決這些問題,需要大量的資金投入。

從2019年開始,中央預算內投資開始對城市排水防澇予以支持,每年支持的金額為20億元。

根據住房城鄉建設部、國家發展改革委聯合印發的《全國城市市政基礎設施建設“十三五”規劃》中排水防澇設施建設規劃相關內容,“十三五”期間,全國設市城市排水防澇方面的投入需要10472億元,平均每年需要投入2094億元,資金需求巨大。

根據測算,全國內澇災害嚴重、社會關注度高的60個城市,要補齊城市排水防澇設施方面的短板,三年共需要投入3038億元,平均每年需要投入1013億元。根據各地上報的數據,2017年這60個城市實際投入僅為256億元,其中武漢一個城市投入了142億元,占60個城市總投入的55%,除武漢外,每個城市平均投入僅為2億元,僅相當于每年每個城市平均投入資金需求的12%。

以石家莊市為例,根據排水防澇專項規劃,要從根本上解決排水防澇問題,共需要將近140億元。以石家莊市的財力,全靠當地財政,難度不小。

觀眾在北京水博會上觀看用于河道兩側的擋土墻

海綿城市建設需要持續推進

2013年12月12日,習近平總書記在中央城鎮化工作會議上提出,要優先考慮把有限的雨水留下來,優先考慮更多利用自然力量排水,建設自然積存、自然滲透、自然凈化的“海綿城市”。

兩個“優先”,三個“自然”,解決了我們對水的認識問題,指明了解決城市排水問題,必須從過去工業文明思想下的戰天斗地,到尊重自然、順應自然、敬畏自然。從這個角度來看,海綿城市體現的是人水和諧,體現了從系統的角度考慮排水問題。

2014年住房城鄉建設部發布的《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建》中明確,海綿城市的建設路徑包括原生態保護、生態修復和低影響開發。

2015年和2016年,住房城鄉建設部和財政部、水利部一起啟動了兩批國家海綿城市試點工作,兩批一共選擇了30個試點城市,由中央財政拿出專項資金開展為期3年的試點工作。

截至目前,三年的試點已經結束,各城市也都通過了三部委組織的試點績效評價。

從試點成效來看,這些城市基本達到了探索經驗和模式的初衷。一些城市的試點區內澇應對能力顯著提升。如萍鄉市通過構建“上截、中蓄、下排”的洪澇應對策略,大幅度提升了城市洪澇應對水平,原來經常內澇的萬龍灣片區近些年成功經受了內澇考驗。再如,武漢市的青山區通過海綿城市建設試點,從小區、學校、道路的源頭削減雨水徑流,并改造關鍵排水管網,新建排水泵站,提高排水能力,同時建設調蓄設施,削減峰值流量。這些工程實施后,在2019年和2020年的強降雨中,均經受住了考驗,沒有再出現內澇積水問題。

30個城市的試點,證明海綿城市在解決洪澇災害方面是有效的。但是問題在于,已經建成海綿城市的區域還不夠大,比如,即使北京的通州區建成了海綿城市,也解決不了海淀區的內澇積水問題。

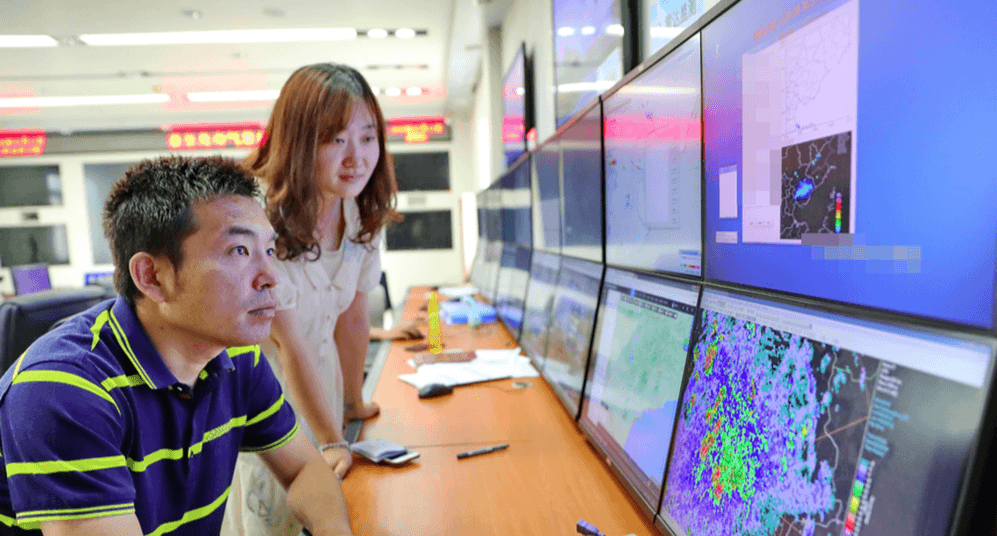

7月17日,河北省秦皇島市氣象局工程師正在監測氣象數據

新建城區防治內澇更關鍵

如果各地切實加大了重視力度,真抓實干,加大投入,結合城市更新改造,運用海綿城市的理念,不斷補齊排水防澇設施短板,現狀城市建成區的內澇問題是會得到逐步緩解的。

問題是,在建的新區能避免過去的彎路嗎?

如果新建城區不能解決城市排水防澇問題,我們的短板可能永遠補不齊,欠賬可能永遠也還不清。

從這個層面來說,新城區如何不出現城市看海,才是當前我們面臨的更大挑戰。畢竟,我國每年城鎮化率還在以1%左右的速度增加,每年新增的城市建設用地可能高達2000平方公里,而且這些規劃很多是過去批復的,選址也是過去確定的,建設也有可能繼續沿用過去的舊模式。

如何在新建城區防治內澇,需要從哪些方面入手?

一是對現狀規劃進行城市洪澇風險評估。將內澇風險評估作為工具,對城市已經規劃但尚未建設的區域進行體檢評估,重點評估城市蓄滯空間是否充足,排水通道是否通暢,洪澇關系是否銜接,豎向標高是否合理,按照規劃實施后,是否能夠達到國家內澇防治標準的要求,如果達不到,應該提出應對措施,包括新開挖河道,新建調蓄空間,新建排水泵站等。

二是在現在編制的國土空間規劃中,要按照山水林田湖草是生命共同體的理念,充分做好自然生態系統格局的保護,嚴格保護城市河湖、濕地、坑塘、溝渠、低洼地等,不得開山造地,填湖造地,占用蓄滯洪區和低洼地,最大程度發揮這些生態基礎設施的作用。

三是必須科學編制并嚴格實施城市豎向規劃。必須編制城市場地及道路豎向規劃,合理確定各地塊、各道路的標高,構建低處能蓄,高處能排,能蓄能排,蓄排結合,蓄排通暢的城市豎向關系,并在規劃實施過程中嚴格實施,確保不再出現“盆地”式地塊和“搓衣板”式的城市道路。

四是必須按照海綿城市的理念,從源頭開始管控雨水。城市排水管渠必須和源頭減排措施、調蓄措施等結合才能有效應對城市內澇。在城市開發建設過程中,必須全面落實海綿城市的理念,既要做好原生態的保護,最大程度發揮生態基礎設施的作用,又要在城市開發建設過程中降低對自然的影響,采用源頭滲水、滯水、蓄水、凈水等方式,減輕對雨水管網的壓力。

五是要高質量高標準建設雨水管網、泵站等設施。雖然源頭減排和調蓄空間也很重要,但是雨水管網等還是非常重要的。新建城區必須要高標準建設城市雨水管網,并做好運行維護。

城市內澇的治理是一個復雜的問題,涉及城市規劃、建設、管理、投融資等各個方面。加上我們在這方面歷史欠賬多,新城區建設速度又快。要想徹底解決城市內澇問題,還需要久久為功。我們必須從現在起,嚴格按照習近平生態文明思想的要求,新城區從一開始就高標準規劃,高標準建設,給水以空間,老城區結合舊城改造不斷補齊城市排水防澇設施短板,加大投入力度,拓寬資金渠道,同時建立考核問責機制,嚴格落實責任。唯如此,才有可能盡快取得明顯成效。

[王家卓:中規院(北京)規劃設計公司生態市政院院長、住房城鄉建設部海綿城市建設技術指導專家委員會委員、中國城鎮供水排水協會海綿城市專業委員會秘書長]

文/王家卓

水協出版物

關于協會 協會簡介 協會章程 協會歷史 協會制度 協會負責人 會長 副會長 秘書長 組織機構 組織架構 理事會 監事會 秘書處 分支機構 地方水協 專家智庫 戰略咨詢委員會 顧問委員會 專家團隊 標準化工作委員會 信息公開 政策規范 法律法規 行政法規 政策文件 政策解讀 國家標準 國家標準動態 現行國標 行業標準 行業標準動態 現行行標 國際標準 通知公告 業務活動 水協年會 2022/2023年會 2021年會 團體標準 簡要介紹 機構制度 團標申請 現行團標 團標動態 工程案例 簡要介紹 管理辦法 入庫申請 已入庫名錄 教育培訓 簡要介紹 管理辦法 培訓計劃 培訓基地 培訓動態 科學技術獎 簡要介紹 管理辦法 往年獲獎名單 科技成果鑒定 簡要介紹 管理辦法 申請鑒定材料 往年鑒定成果 產品推薦 簡要介紹 管理辦法 在線申報 產品名錄 統計年鑒 新聞動態 水協要聞 行業要聞 地方水協動態 綜合新聞 業務交流 行業熱點 國際交流 會員中心 管理辦法 會員名錄 副會長單位 常務理事單位 理事單位 會員單位 會員風采 理事會動態 會員登錄