視頻:吳慶洲教授 海綿城市發言

吳慶洲 華南理工大學建筑學院教授,博士生導師,亞熱帶建筑科學國家重點實驗室學術委員會委員,華南理工大學建筑歷史文化研究中心主任,中國城市規劃學會歷史文化名城規劃學術委員會委員。

李 炎 華南理工大學建筑學院,華南理工大學建筑設計研究院有限公司高級工程師,本文通信作者。

吳運江 華南農業大學水利與土木工程學院副教授。

余長洪 華南農業大學水利與土木工程學院講師。

劉小剛 華南理工大學建筑設計研究院有限公司高級工程師。

* 國家自然科學基金資助項目(51878282,51408236);亞熱帶建筑科學國家重點實驗室開放課題(2015ZB11)。原文刊載于《城市規劃》雜志2020年第3期

1 背景

近年來,我國城市內澇問題已成為亟待解決的城市水生態環境問題之一。習總書記在2013年提出“建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市”。6年來,國家各部門相繼出臺了一系列政策,30個國家級和69個省級試點城市開展了海綿城市建設機制和模式的實踐,多個海綿小區、海綿道路、海綿公園初具規模,初見成效[1]。

隨著研究的深入,海綿城市的概念和內涵也向廣度和深度延伸,發展為一種涉及流域、區域、城市、片區、組團、建筑多個層次,統籌解決城市內澇、水環境污染、水資源利用和水生態保護的多尺度、多學科、多系統涵蓋城市水循環全過程的綜合治水途徑。主要通過規劃、建設的管控,從“源頭減排、過程控制、系統治理”著手,綜合采用“滲、滯、蓄、凈、用、排”等技術措施,統籌協調水量與水質、生態與安全、分布與集中、綠色與灰色、景觀與功能、岸上與岸下、地上與地下等關系,控制城市雨水徑流,最大限度地減少對原有自然水文特征和水生態環境的破壞,使城市在適應環境變化、抵御自然災害等方面具有良好的“彈性”,實現“修復水生態、涵養水資源、改善水環境、保障水安全、復興水文化”的多重目標[2]。

2 研究意義

城市涉水問題的廣泛性、復雜性預示著建設道路的長期性、艱巨性。我國城市理水的歷史淵源久遠,時過境遷,科技的發展徹底改變了城市的設施系統與運轉方式。而就城市理水的根本出發點,海綿城市所倡導的順應自然,不打破自然系統的思想,與古人的諸多理念是相一致的。研究、考證與總結古代城市理水的實踐、經驗與教訓,汲取我國數千年來千余座城市中尊重自然、因天時就地利、趨利避害的智慧,將有助于在學習國外先進技術方法的同時,結合自身的優秀思想,因地制宜、融會貫通地尋求適合我們的解決方案。

3 實地勘測

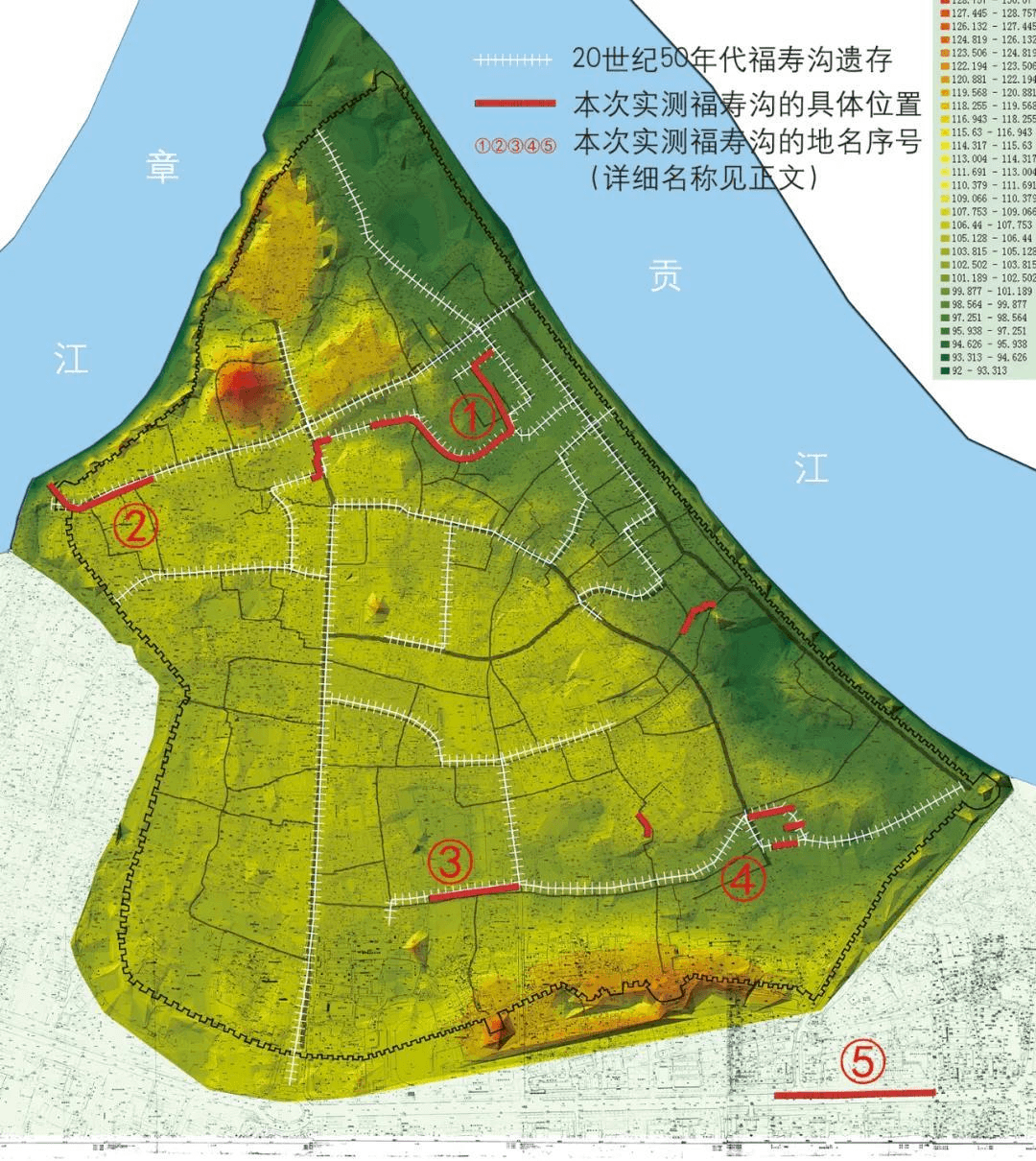

贛州“福壽溝”作為至今仍發揮作用的古代地下排水設施遺存,為研究古代城市的排水系統提供了十分寶貴的實物資料。2015年7月至今,由華南理工大學建筑設計院、華南農業大學水利與土木工程學院以及廣州思勘測繪技術公司聯合組成的研究團隊在吳慶洲教授的帶領下,對贛州舊城區仍在使用的福壽溝地段進行了全面的地下勘察,并根據記載,對可能存在福壽溝遺存的地段進行了地表勘察標記(圖1),為進一步探研奠定基礎。

圖1 現場踏勘標記

據現場實勘,福壽溝已發生了較大的變化:部分溝段已廢棄使用,部分溝段改為水泥涵管,個別地段出現嚴重塌陷,將會影響地面出行安全。僅就本次勘察,發現的磚石拱券結構的福壽溝共約1.8km,主要分布于5條路線(圖2):

圖2 贛州古城福壽溝現場勘察分布

(1)建國路—均井巷—姚衙前—橋兒口—景鳳山(長約880m,其中約730m為磚石拱券結構);

(2)西津路—西津門—西津門外水窗(約250m紅磚石拱券結構);

(3)厚德路中段(至少約130m青磚拱券結構);

(4)羅家巷尾—汽修廠附近(約200m青磚石拱券結構);

(5)紅旗大道(約340m,青磚拱券結構);

此外,在東門井和忠節營巷有約200m青磚拱券結構的福壽溝,因溝井相隔遠,情況不太明確;厚德路雖無法實探全長,但可推斷其存在遺存的可能性;東橋路發現紅磚拱券的排水溝,并未計入總長。

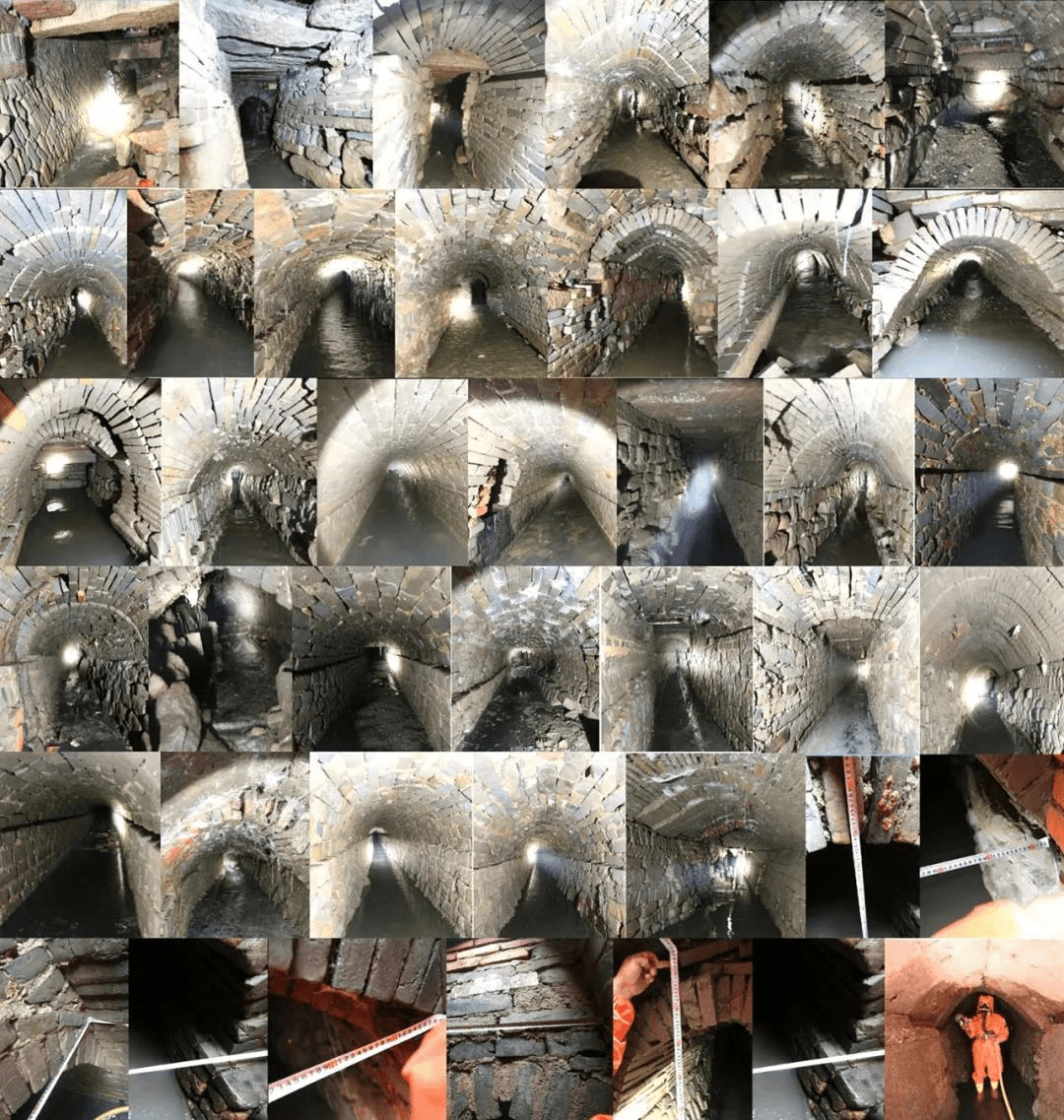

從團隊在地下溝內拍攝的大量現場照片可以(圖3)看出,已勘察在用的福壽溝仍保持較良好的使用狀況;部分溝底雖有淤積,但并不十分嚴重。實測其大部分構造尺寸(內部寬約0.6~1m、高約1.6~2m)與文獻基本相符,主要布局線路也與清代同治年間地方志和1990年代《贛州市城建志》中記載一致。就其主要砌筑方式,基座多為條石,溝壁和拱券主要由青磚砌筑,有少量地段為紅磚砌筑。說明福壽溝在不同時期都有維修和維護。但砌筑青磚的大小和砌筑方式多種不一,工藝混合,承載了不同時期的建造信息,反映出城市市政排水設施建設的歷史演變。

圖3 贛州古城福壽溝現場勘察照片

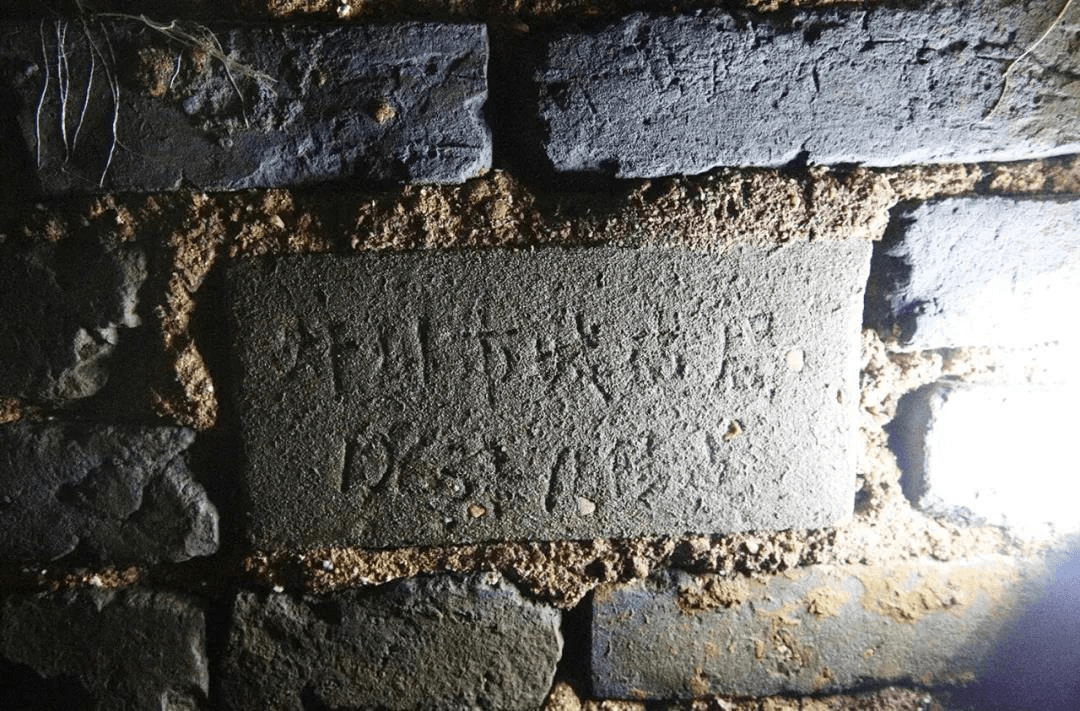

需著重指出的是,本次勘察發現,部分地段福壽溝的砌筑青磚大量使用了有銘文的明清或宋代的城墻磚,以及發現了有“福壽”二字銘文的青磚拱券(圖4)和 “贛州城建局1963 11修建” 銘記的青磚(圖5)。據此推斷,歷史時期為了修筑福壽溝,地方不惜耗費資財,專門燒制青磚砌筑;20世紀五六十年代大量使用拆除城墻后的青磚來修筑福壽溝(圖6)。

圖4 帶有“福壽”銘文的青磚拱券

圖5 “贛州城建局1963 11修建”的銘文

圖6 “乾隆二年城磚記“的銘文

4 經驗總結

贛州地處亞熱帶季風氣候區,古城選址于章、貢兩江交匯處,“三面環水”,洪澇災害成為古城的一大威脅[3]。為防洪御澇,贛州古城建立了“章、貢二江(環城段)—城壕—福壽溝—水塘”的城市排蓄水系統。

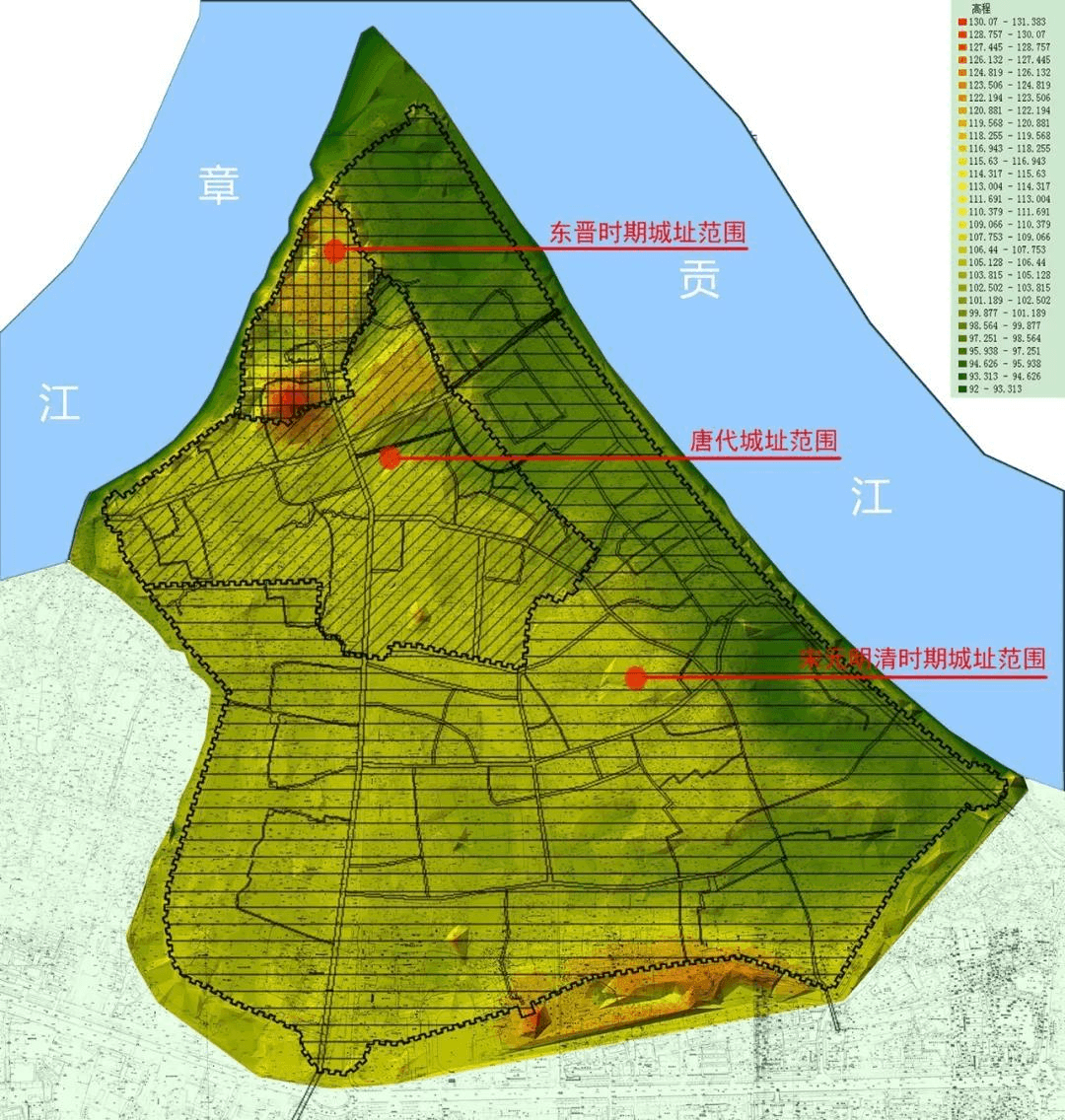

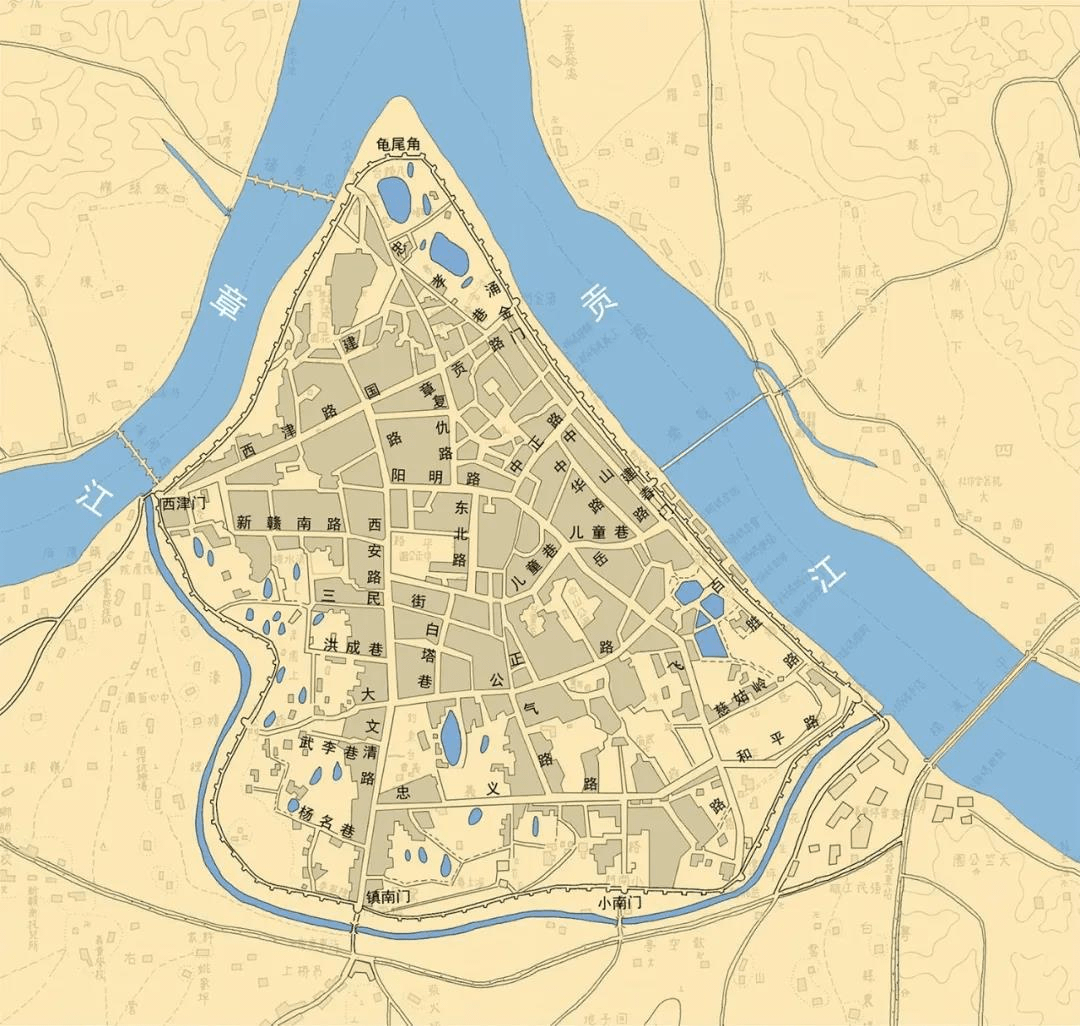

“江河為池”——古城“阻江為險”,“憑江為池”。從東晉時期的土城,到唐末的擴建直至明清的古城格局[4] (圖7),始終將城外的章、貢二江納入到自身的城壕體系中,并在城南開鑿城壕,東西貫通二江,形成連通的外部水系(圖8)。

圖7 贛州城區歷史發展示意

圖8 1942年贛縣城區

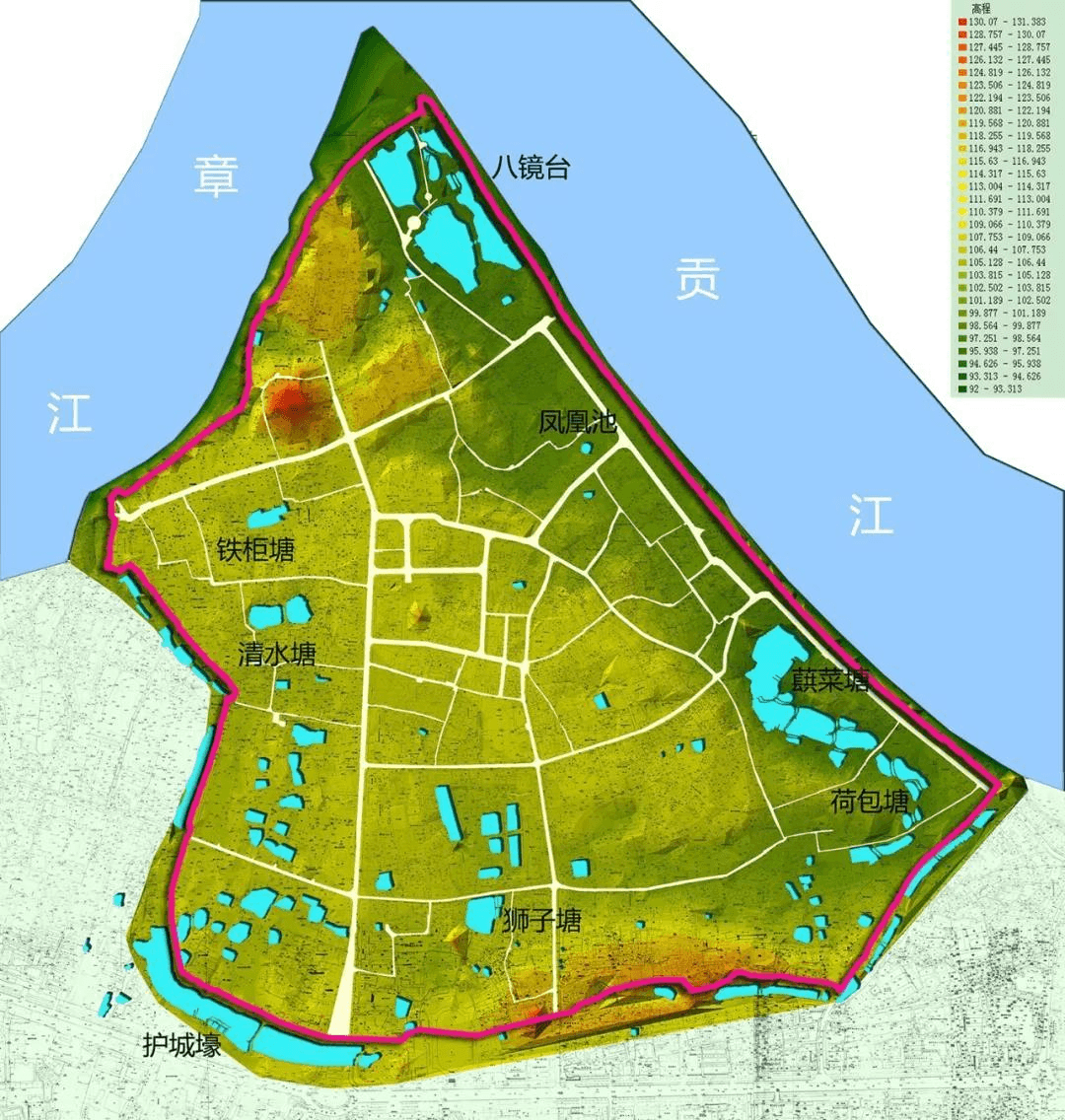

“隨形就勢”——城內地勢整體呈現“中間高、東西低”的“龜背”形,地勢脊線始于西北的田螺嶺、百家嶺,向南沿陽明街、和平街一線。脊線以東,地勢陡然下降至貢江沿岸;脊線以西,地勢坡地下降較緩,至西城壕;南部最高點在拜將臺位置。自然地勢起伏為城市的排蓄水、道路的豎向系統提供了天然有利的條件,降雨可沿城市道路由中部向東西兩側低洼匯集后,或排入章、貢二江,或由城壕間接排出。贛州“龜”形古城不僅僅為形態意象,更蘊含“中部高、周邊低”的城市豎向布局。

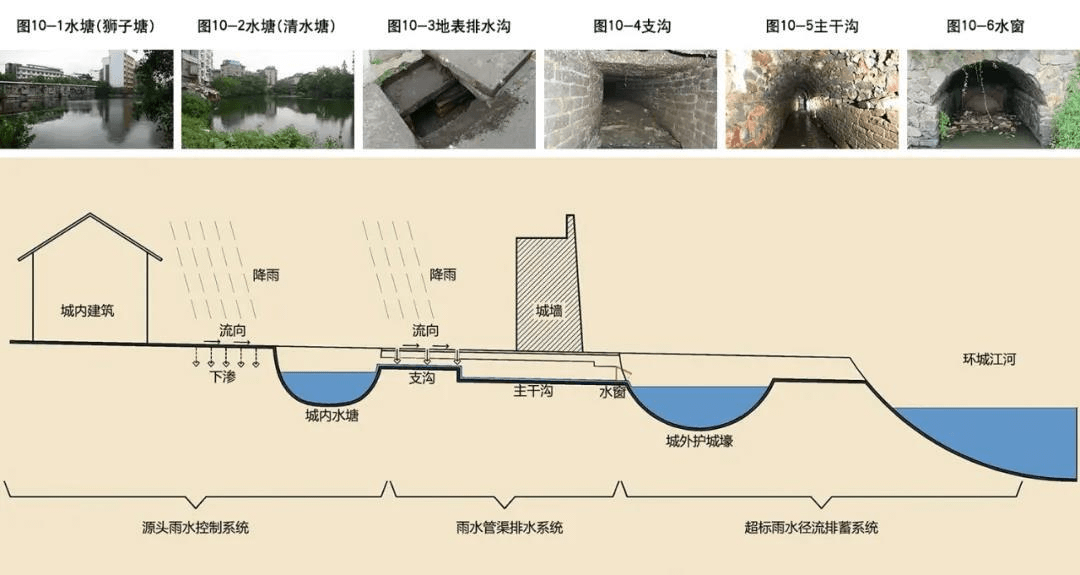

“自然積存”——在城內地勢低洼處分布著自然或人工的水塘,如城東的蕻菜塘、荷包塘、李王塘,城西的清水塘、獅子塘等(圖9)。水塘成為積存雨水的“小型水庫”[5],具有調蓄雨水、避免內澇的作用,與“海綿城市”中的“源頭控制”措施相一致,體現了古城營建的智慧和經驗。

圖9 贛州城市豎向地形與坑塘分布(以1985年城市測繪圖為底圖)

“因勢利導”——“福壽溝”利用了城內自然地勢特點合理地劃分了排水分區,以州前大街(今文清路)為分界線,“壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出”,與城內的的三池(鳳凰池、金魚池、嘶馬池)以及清水塘、荷包塘、蕹菜塘、花園塘、鐵盔塘等幾十口池塘連通起來,構成了“水塘→福壽溝→水閘→城壕→章貢二江”的雨水排蓄系統。

“巧妙銜接”——整個排蓄水系統中,“福壽溝”與源頭的“水塘”、末端的“城壕”以及城外的“自然河流”前后銜接,由街區到外河,由源頭到末端,整合系統:城外城壕與自然水體連通構成大排水系統;城內利用“龜背”地形進行合理排水分區和道路布局,沿路修建“福壽溝”地下排水系統,構建小排水系統。街區內結合低洼水塘,自然蓄積雨水,成為源頭控制系統,共同組成了城市的雨洪控制調蓄系統(圖10)。其中,合理的城市豎向地形對于城內雨水向外輸送和城內排蓄各子系統的銜接起到了關鍵作用,是“利用自然力量排水,自然積存”的關鍵條件。另在福壽溝排入城外章貢二江的出水口處,古人巧妙設計水窗閘口,當外江水位上漲,高于水閘高度時,閘門借水力關閉,阻止江水倒灌;待外江水位下降低于閘口高度時,排水道的水力沖開閘門,使城內積水順利排入江內,達到“視水消長而啟閉之,水患頓息”的效用。

圖10 贛州“福壽溝”排蓄水系統示意

5 結語

我國古城在利用和連通自然水系的同時,構建了“環城壕池、穿城河渠、低洼水塘”的城市水系。臨暴雨之際,雨水或自然下滲地下,或匯入城內河渠水塘,或排向環城壕池流入自然江河,這一循環過程古今一轍。贛州“福壽溝”排蓄水系統代表了古代城市防洪御澇、水資源利用的一種樸素自然的城市理水理念與建設模式[5],對當前“海綿城市”的規劃設計具有諸多現實啟示和借鑒意義。

(在此衷心感謝在贛州福壽溝實地勘察過程中提供大力幫助的萬幼楠、葉斌等老師、同仁。)

參考文獻

1 謝映霞.基于海綿城市建設理念的系統治水思路[J].北京師范大學學報(自然科學版),2019(5):552.

2 章林偉.中國海綿城市建設與實踐[J].給水排水,2018(11):2.

3 吳慶洲.中國古城防洪研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:183.

4 吳運江.贛州古代城市發展及空間形態演變研究[D].廣州:華南理工大學,2016.

5 馮長春.試論水塘在城市建設中的作用及利用途徑[J].城市規劃,1984(1):38-42.

來源:城市規劃