為全面貫徹習近平總書記關于防控新型冠狀病毒肺炎疫情重要指示精神,認真落實黨中央、國務院和省委、省政府部署要求,深入指導各地推進方艙式集中收治臨時醫院的改造建設工作,堅決打贏疫情防控阻擊戰,近日我院主編的《方艙式集中收治臨時醫院技術導則(試行)》(以下簡稱導則)已在省建設廳網站上正式發布,為突發疫情時期建筑改造為方艙式集中收治臨時醫院提供技術參考。這是我院繼《新型冠狀病毒肺炎疫期辦公建筑運行管理防疫技術導則(試行)》和《醫院烈性傳染病區(房)應急改造技術導則(試行)》后,發揚連續作戰精神、爭分奪秒組織院內技術骨干編寫了第三本技術導則!

“方艙醫院”原指解放軍野戰機動醫療系統的一種模塊化衛生裝備,一般包括醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成。由于本次新冠肺炎疫情,方艙醫院走入了公眾的視野。目前在武漢建設的方艙醫院就是在這種理念指導下利用現有體育館、展覽館等高大空間,應急搭建的大規模集中收治臨時醫院,以應對新冠肺炎患者量大面廣與醫療資源嚴重不足之間的矛盾。

本導則體現了四大特點:

建設速度快。以最快的速度,以最小的成本,利用既有建筑的高大空間擴大輕癥患者的集中收治能力,有效控制傳染源和切斷傳播鏈。疫情結束后低成本恢復,做到高效低成本。

嚴格醫患分區。結合衛生安全等級劃分"兩區兩通道",其中兩區為清潔區(包括醫護值班、生活區)和污染區(包括治療護理區、患者收治區),兩區之間從空間上完全分隔;兩通道為醫務通道和患者通道,同時嚴格區分患者流線和醫護流線,避免與其他人流交叉。

合理分隔患者收治區。患者收治區劃分為若干個護理組,每個護理組設置16—22張床位,平行的兩床間凈距不小于1.2米,護理組內通道寬度不小于1.6米, 護理組之間采用2.5米高的輕質不透氣隔斷進行分隔,有條件的可在病床間增加隔板或隔簾,滿足患者之間的隱私保護需求。患者收治區宜每90張床位設置一個護士站, 配備2張搶救床位,護士站到最遠病房門口的距離不宜超過30米。

科學設置空調等設施設備。原建筑物空調通常分為全空氣系統、風機盤管(VRF室內機、分體空調)+獨立新風系統。根據原建筑物空調分別采取不同方式,如空調機組關閉回風閥,封堵回風口,新風閥全部開啟,全新風送入;新風系統按最大新風量全天運行,同時各房間排風不間斷運行等。條件允許時也可臨時加裝排風系統。

前 言

為全面貫徹習近平總書記關于防控新型冠狀病毒肺炎疫情重要指示精神,認真落實黨中央、國務院和省委、省政府部署要求,深入指導各地推進方艙式集中收治臨時醫院的改造建設工作,堅決打贏疫情防控阻擊戰,浙江省住房和城鄉建設廳組織力量編制《方艙式集中收治臨時醫院技術導則(試行)》(以下簡稱導則),為突發疫情時期建筑改造為方艙式集中收治臨時醫院提供技術參考。本導則主要編寫依據為《民用建筑設計統一標準》GB 50352,《建筑設計防火規范》GB50016,《傳染病醫院建筑設計規范》GB50849,《傳染病區(房)建筑設計標準》DB33/1030-2006等國家和地方現行標準。

01 總 則

1.0.1 為解決新型冠狀病毒肺炎確診輕癥患者的收治問題,利用既有建筑,在最短的時間內建設和改造集中收治臨時醫院,從而實現有效控制傳染源、最大限度救治輕癥患者的目標而制定本導則。

1.0.2 本導則適用于集中收治輕癥新冠肺炎患者的方艙醫院的建設。

1.0.3 方艙式集中收治臨時醫院(以下簡稱“方艙醫院”)具有大空間、大容量、臨時性的特點,設計和改造要遵循安全至上的原則,確保醫護人員和患者的安全、建筑結構安全、設施設備運行安全、消防安全和環境安全。

1.0.4 征用的既有建筑宜選址在醫院周邊或與醫院有便捷的交通聯系,優先選用體育館、展覽館、倉庫等大空間建筑改造方艙醫院,建設使用特點為短期性、臨時性,使用時間一般不超過12個月。

1.0.5 用于治療傳染病的方艙醫院應遵照控制傳染源,切斷傳播鏈,隔離易感人群的基本原則,并應滿足傳染病醫院的醫療流程。

1.0.6 用于改造為方艙醫院的既有建筑宜為結構狀況良好單層或多層建筑,宜為大空間或便于內部拆改的框架結構和大跨度結構。耐火等級不應低于二級,防火分區、安全疏散、建筑結構、消防設施和消防車道等均能滿足國家標準規范相關要求。

1.0.7 方艙醫院的改造內容包括:局部室外市政設施、污水處理設施、建筑內部分隔、建筑內部設施設備、對外交通通道、人員物資進出運輸通道、相鄰環境防護與改善、衛生防疫、生物安全、安全防護等方面。

1.0.8 征用的既有建筑改造后至征用結束期間,該建筑只能作為方艙醫院使用,不得兼作他用。

1.0.9 方艙醫院技術措施尚應符合國家現行有關標準的規定。

02 術 語

2.0.1 方艙式集中收治臨時醫院

政府疫情防控應急指揮部臨時征用社會既有建筑,如體育館、展覽館、倉庫等高大空間,用于集中收治輕癥患者的臨時救治場所。

2.0.2 “兩區兩通道”

兩區為用于方艙醫院治療呼吸類傳染病的醫療場地中,嚴格實施醫患分區,結合衛生安全等級分為清潔區、污染區(含治療護理區、病房區)。兩通道為醫務人員通道和患者通道等。

2.0.3 清潔區

進行傳染病診治的病區中不易受到患者血液、體液和病原微生物等物質污染及傳染病患者不應進入的區域。包括本導則內的醫護生活區、值班室和物資保障區。

2.0.4 污染區

進行傳染病診治的病區中傳染病患者接受診療的區域,包括被其血液、體液、分泌物、排泄物污染物品暫存和處理的場所;也包括本導則方艙醫院內的收治病床區 、醫護工作區、治療區。

2.0.5 緩沖室

相鄰分區之間安排設計的有組織氣流并形成衛生安全屏障的間隔小室。

2.0.6 衛生通過

采用換鞋、更衣、淋浴等措施控制人員從污染區到清潔區的洗消過程和人員從清潔區到污染區的穿戴防護過程。

03 選址與總平面

3.0.1 方艙醫院選址的既有建筑應盡量避開高密度居民區、幼兒園、大中小學校等城市人群密集活動區,確實無法避開的下風向附近居民宜考慮暫時搬離,方艙醫院外圍應設置顯著危險標識或隔離帶。既有建筑與周邊建筑物之間應有不小于 20米的隔離間距。

3.0.2 既有建筑入口處應有停車以及回車場地,能滿足救護車輛的快速抵達以及快速撤離,做到對外交通便捷、無障礙設施齊全、并為臨時停車和物資周轉留出場地,用地周邊有較為完備的安防設施。主要出入口附近應設置消洗場地和設施。

3.0.3 場地宜有寬敞的室外空間,可搭建帳篷,安裝相關醫療設備,用于患者的診斷治療、檢測監護,完善醫療配套設施。

3.0.4 既有建筑周邊的給排水、供配電、通訊信息等市政配套設施能夠滿足方艙醫院的使用要求或具備改造條件。

3.0.5 既有建筑的平面布置、層高、結構形式、給排水、供配電等設施設備應能夠滿足方艙醫院的使用要求或具備改造條件。

04 建筑設計

4.0.1 根據被改造的既有建筑平面情況,應嚴格按照“醫患分區”設計,結合衛生安全等級劃分“兩區兩通道”,其中:兩區為清潔區(包括醫護值班、生活區)、污染區(包括治療護理區、患者收治區);兩通道為醫務通道和患者通道,同時嚴格區分患者流線和醫護流線,避免與其他人流交叉。

4.0.2 清潔區與污染區之間應從空間上完全分隔,并經衛生通過或緩沖室連通,各分區應在分界處設置隔離標識。

4.0.3 醫護人員從清潔區進出污染區需經過衛生通過,衛生通過進出流線分設,男女分設,具體進入流程為:清潔區經一次更衣(洗手、換工作服、戴帽、戴口罩、戴手套)、二次更衣(戴護目鏡、穿防護服、隔離服、穿鞋套)、經緩沖室進入污染區;返回流程為:脫衣室(脫隔離服、防護服、帽子、手套、鞋套)、經緩沖室進入淋浴、廁所,回到一次更衣,進入清潔區。

4.0.4 醫護人員、患者應分別使用不同的出入口及通道(包括垂直交通的樓、電梯)。醫護人員應經醫護出入口進入清潔區,經過衛生通過進入污染區;患者經入院處置后,由外圍走廊(患者通道)進入污染區,待病情痊愈后,通過出院患者清潔間,噴霧消毒后方可出院。

4.0.5 患者收治區可以劃分為若干個護理組,每個護理組設置16~22張床位,平行的兩床間凈距不小于1.2米,護理組內通道寬度不小于1.6米, 護理組之間宜采用2.5米高的輕質不透氣隔斷進行分隔,有條件的可在病床間增加隔板或隔簾,來滿足患者之間的隱私需求。患者收治區建議每90張床位設置一個護士站,應配備2張搶救床位,護士站到最遠病房門口的距離不宜超過30米。

4.0.6 各分區設置輔助用房:清潔區分為醫護生活區和物資保障區,內有值班、貨物接收區、物資庫房、醫護值班室、遠程會議室、備餐開水間、潔凈庫房等主要用房;污染區包含護理工作區和患者收治區,內有中心護士站、治療室、緊急搶救室、移動器械間、配劑室、處置室、庫房、入院處置室、污洗間、污物間、病人衛生間等主要用房。病人入口要設置個人物品的寄存、消毒和安檢用房,病人男女更衣室等。轉院患者和康復患者的出口要有消毒和打包區域。

4.0.7 主要出入口及患者服務通道應為無障礙通道并滿足移動病床及陪護人員同時通過的必要寬度,既有建筑內部通道如有高差處應用無障礙坡道連通。

4.0.8 有條件宜在場地內或室外帳篷內配置少量門診區及小型移動CT等移動醫療設備,室外帳篷與方艙醫院做好通道對接。

4.0.9 患者和醫護人員使用的衛生間必須分開設置,患者如廁可以利用原建筑內的廁所或另設臨時廁所,但廁所內的患者糞便等排泄物需要進行投藥消毒或者集中無害化處理,安排專業投藥消毒,每日兩次。廁所數量按照男廁20人/蹲位,女廁10人/蹲位配置。所有廁所糞便均需按照傳染病醫院要求嚴格管理,嚴禁直接外排。

4.0.10 方艙醫院的醫護人員的值班宜安排在同一棟建筑內的獨立區域或附近其它獨立建筑內。醫護人員換班后準備離開醫院休整的隔離住宿區,宜安排在方艙醫院病房區域之外的獨立區域,或臨時搭建的建筑內,以滿足隔離兩周后無狀況方可離開的相關規定。

4.0.11 改造過程中,分區的隔斷材料應選擇B1級防火材料,且表面光潔、易于清潔,注意避免各面交角處污物殘留。

4.0.12 原建筑中的地溝、變形縫或上部有檢查廊等不間斷設施時,在跨越兩區(清潔區和污染區)時,應做好必要的封堵。

4.0.13 有條件的可以考慮機器人物流系統的設置,并做好相關機電配套、物品交接等空間的預留。

05 結構設計

5.0.1 應選擇結構狀況良好的既有建筑。宜采用簡便方法對房屋結構狀況進行評估。

5.0.2 改造前應收集待改造建筑結構的相關資料,包括設計資料和施工資料、設計施工變更資料、建筑用材料資料、竣工和驗收資料、使用過程的有關情況等。

5.0.3 改造時應注意結構安全,不應改變原結構受力體系。應對原結構因用途改變引起的使用荷載變化等進行相關構件承載力、基礎承載力等涉及結構安全方面的復核驗算,不滿足要求時應采取相應加固措施。

5.0.4 結構設計應滿足大型醫療設備的承載力和變形要求。當有較重的移動設備時,應根據移動設備的重量和移動路線圖進行復核。

5.0.5 新增隔斷應有可靠的構件節點連接構造和連接方式,節點連接構造應滿足結構受力和變形要求,節點連接方式應便于現場安裝。改造新增隔斷應安裝穩固,連接緊密。

5.0.6 結構設計應考慮機電設備和醫療設備的安裝要求,應考慮設備安裝荷載及設備管線的空間需求。

5.0.7 具有密封性能的房間,結構構件、門窗、墻板、屋面設計應滿足室內與外部的壓力差的影響。

5.0.8平整場地時,回填部分宜采用砂石等易壓實材料。污染區場地應做好地基土、地坪的防滲處理設計。

06 電氣和智能化

6.0.1 用電負荷等級的確定、供配電系統的要求、應急電源系統的設置應按《傳染病醫院建筑設計規范》GB 50849、《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312等國家、行業現行相關標準執行。

6.0.2 應了解既有建筑供電方式和用電負荷等級,評估現有供配電系統的運行狀況。

6.0.3 應根據方艙醫院用電需求制定相應的供電方案,既有建筑供配電系統和應急電源系統不能滿足要求時,應設置室外箱式變電站、應急移動柴油發電車或室外箱式靜音型柴油發電機組,并應符合相關標準規定的不同負荷等級供電的技術要求。

6.0.4 配電箱、控制箱宜設置在污染區外,有條件時宜置于專用房間內。

6.0.5 應按清潔區、污染區分別設置配電回路。

6.0.6 應評估既有建筑照明眩光影響。影響嚴重時,應根據建筑空間特點,結合方艙式醫院平面布置,在周邊墻面上增設照明燈具,或在地面增設立桿照明,增設的燈具應采取防眩光措施。

6.0.7 應核實既有建筑內照明設備的控制狀況。對已設置智能照明的建筑,應采用集中控制模式,減少就地控制模式使用;對未設置智能照明的的建筑,宜由護士站或值班室集中控制。

6.0.8 宜采用成套定型電氣設備,以便于快速安裝、調試和運行維護。

6.0.9 在醫療場所及其他需要滅菌消毒的地方應設置紫外線消毒器或紫外線殺菌燈。紫外殺菌燈應采用專用開關,不得與普通燈開關并列,并有專用標識;對于公共場所或有人滯留場所的殺菌燈,宜采用間接式燈具或照射角度可調節的燈具,并宜采用移動式設備。

6.0.10 有條件的場所每個床位宜設置不少于3個 220V、10A 單相插座并配置臺燈;條件欠缺的場所,可在周邊分區域設置多組單相電源插座箱。

6.0.11 照明、插座應分別由不同的支路供電。所有增設的照明、插座回路(除局部IT系統以及相關標準規定不允許設置外)均設30mA剩余電流斷路器保護。當設置電熱毯時,電熱毯供電插座宜配置單獨供電回路,集中、分時控制,以減少火災隱患。

6.0.12 電線電纜的選型應采用低煙、低毒阻燃類線纜;消防負荷供電線纜的選型尚應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的有關規定。

6.0.13 線纜槽盒及穿線管應采用不燃型材料。

6.0.14 為便于快速施工,有條件的場所槽盒及穿線管宜采用明敷方式;穿越隔墻時,隔墻縫隙及槽口、管口應采用不燃材料可靠密封,防止交叉感染。

6.0.15 防雷、接地及安全防護設計應符合現行國家標準《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312及《綜合醫院建筑設計規范》GB 51039的有關規定。其中:

1 1類及2類醫療場所的患者區域內,應做局部等電位聯結;

2 2類醫療場所局部的IT供電系統,應配置絕緣故障監測裝置,并滿足有關監測要求;

3 1類和2類醫療場所應選擇安裝A型或B型剩余電流保護器。

6.0.16 應設置與本區域疾控中心、上級疾控中心、應急指揮中心、政府相應管理部門等的專用通信接口。

6.0.17 應提供無線網絡接入條件,保證 4G 或 5G 網絡全覆蓋。有條件的場所,應增設無線 AP 實現 WIFI 全覆蓋。

6.0.18 應根據需要增設遠程會診系統、視頻會議系統及其相關通信接口。

6.0.19 應結合方艙式醫院平面布置,增設視頻監控系統。患者休息區、護士站宜實現視頻監控覆蓋。

6.0.20 在智能化系統設計中優先選用能減少直接接觸,避免二次傳染的技術。如采用熱成像雙目攝像機測體溫、非接觸式感應識別方式等技術。

07 給水排水

7.0.1 給水排水設計應符合現行國家標準《建筑給水排水設計標準》GB 50015的規定。

7.0.2 生活給水水源及供水方式應符合以下規定:

1 給水水源應采用市政自來水,供水水質應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749;

2 當利用市政供水壓力直接供水時,給水引入管應設置減壓型倒流防止器,并預留消毒劑投加接口;

3 回流污染危害程度高的供水場所,應采用生活水箱及水泵加壓間接供水方式,生活水箱應配置消毒設施,水箱配管應符合國家標準《建筑給水排水設計標準》GB 50015防水質污染的相關規定。

7.0.3 清潔區與污染區等的衛生器具應分別設置給水管道,污染區的給水管道上應設置倒流防止器,清潔區給水管道不宜布置在污染區內。

7.0.4 衛生器具應采用非接觸性或非手動開關并應防止污水外濺,衛生器具水嘴應具有防濺功能。

7.0.5 生活熱水應符合以下規定:

1 生活熱水水質應符合現行行業標準《生活熱水水質標準》CJ/T 521的規定;

2 配水點的熱水溫度不應低于45℃;

3 當水加熱設備的出水溫度低于60℃時,應設置消滅致病菌的消毒設施或采取系統內熱水定期升溫的滅菌措施;

4 供熱水的淋浴器、洗手盆宜采用恒溫混合閥、恒溫混合龍頭;

5 淋浴器、洗手盆的熱水供水應有防燙傷措施。

7.0.6 每個護理單元應單獨設置飲用水供水點。

7.0.7 采用雨污分流制排水。初期雨水宜設雨水蓄水池收集,并經消毒后排入市政污水管。雨水不應做為回用水水源。

7.0.8 室外污廢水排水管采用密閉井蓋。室外污廢水排水管及化糞池應設置不小于DN100的通氣管,通氣管出口設置應符合7.0.11條的規定。

7.0.9 污染區空調冷凝水應集中收集,并應排入消毒單元消毒合格后排放。

7.0.10 排水系統應分區設置。排水管道在接入消毒單元之前應以全密閉方式敷設。

7.0.11 排水系統通氣管出口應設置在遠離人員活動區并且通風良好的室外部位,污染區的排水系統通氣管出口應設置高效過濾器或其他可靠的消毒設施。

7.0.12 室內需沖洗排水的地面應設置地漏,宜采用帶過濾網無水封地漏加存水彎的方式,存水彎水封高度為50mm~75mm,手術室等部位應采用可開啟密封地漏。不需要沖洗排水的地面不得設置地漏。

7.0.13 車輛停放處應設置沖洗、消毒設施,沖洗廢水需經消毒處理后方可排入市政污水管。

08 采暖通風與空氣調節

8.0.1 方艙醫院應分區(清潔區,污染區,緩沖室)設置機械通風系統,根據設定的醫護人員區域和隔離病房區域分別做好臨時進、排風設施,醫護人員區域(清潔區)至病房區域(污染區)設置密閉正、負壓緩沖隔間,送、排風口的設置位置應形成合理的氣流通道,盡量保證不留通風死角。污染區入院檢查(負壓)、出院消毒處置區(正壓)的機械通風系統應獨立設置,不得與病房合用。

8.0.2 醫護人員通過“一次更衣-穿防護服-緩沖室”后,從清潔區進入到污染區,采取正壓緩沖隔離方式,即在“一次更衣”設置不小于30 次/h的送風,各相鄰隔間設置D300 通風短管,氣流流向從清潔區至隔離區。醫護人員通過“脫防護服間-緩沖室-淋浴間-一次更衣”后,從隔離區返回清潔區,采取負壓緩沖隔離方式,即在“脫防護服間”設置不小于30 次/h的排風,各相鄰隔間設置D300 通風短管,氣流流向從清潔區至污染區。各緩沖隔間通風短管應配置手動關斷閥,通風短管的設置位置應形成合理的氣流通道,盡量保證不留通風死角。

8.0.3 應根據實際情況設置送、排風機的安裝位置,應確保新風取自室外,新風取風口及其周圍環境必須清潔,保證新風不被污染。室外排風宜高空排放(當條件限制時可通過設置室外射流排放裝置),且與任何進風口水平距離不得小于20 米,或高于新風取風口不小于6 米。污水通氣管與送風系統取風口不宜設置在建筑同一側,并應保持安全距離。

8.0.4 當方艙醫院采用新增集中空調系統時,宜采用全新風直流系統,并應使用空氣凈化消毒裝置。有條件時空調機組可設置亞高效過濾器以上等級的潔凈空調系統;污染區空調機組表冷段的冷凝水排水管上應設水封和閥門,防止過渡季和冬季沒有冷凝水排出時空氣進入系統;污染區排風口處加裝高效過濾器。

8.0.5 當方艙醫院利用原建筑物空調和排風系統時,

1 原建筑物空調為全空氣系統時:應設置為直流式送、排風系統;空調機組關閉回風閥,封堵回風口,新風閥全部開啟,全新風送入;排風量應大于送風量(排風機風量不夠時,可開啟排煙風機或加裝排風系統);排風口處須加裝高效過濾器,過濾風速不宜大于0.6米/秒,當條件受限時可在排風機入口處加裝高效過濾器。

2 原建筑物空調為風機盤管(VRF室內機、分體空調)+獨立新風系統時:新風系統按最大新風量全天運行,同時各房間排風不間斷運行。

3 需臨時加裝排風系統時,宜選擇風量、風壓合適的風機箱并設置備用風機,排風機應設在室外排風管路末端,并設置防護措施;加裝的排風系統采用下排風,排風管可結合建筑隔斷明裝。通風系統要求24h 不間斷運行,排風量應按每人不小于150 立方米/h設計。

8.0.6 方艙醫院宜維持一定的房間溫度,可安裝分體冷暖空調機,冬季可采用局部供暖設施(電取暖器或電熱毯)作為補償措施。空調機和電取暖器電源應集中管理,空調機送風應減小對室內氣流方向的影響。空調的冷凝水應分區集中收集,并應采用間接排水的方式排入消毒單元消毒合格后排放。

8.0.7 醫護人員區域和隔離病房區域的盥洗間、衛生間應分別獨立設置機械排風系統;排風換氣次數不小于12次/h,排風口宜加裝高效過濾器。

8.0.8 污染區通風系統運行時,應確保先開排風機,后開送風機;關閉時,先關送風機,后關排風機。

8.0.9 送風、排風系統的各級空氣過濾器應設壓差檢測、報警裝置,隨時監測并及時更換堵塞的空氣過濾器,保證送、排風風量;同時隨時監測送、排風機故障報警信號,保證風機正常運行;清潔區與污染區之間應設可視壓差傳感器,維持壓差不小于5Pa。

8.0.10 排風高效空氣過濾器更換操作人員須做好自我防護,拆除的排風高效過濾器應當由專業人員進行原位消毒后,裝入安全容器內進行消毒滅菌,隨醫療廢棄物一起處理。

09 消防要求

9.0.1 用于改造為方艙醫院既有建筑(包括體育館、展覽館、倉庫等)耐火等級不應低于二級,且不得設置在建筑的地下室或半地下室。

9.0.2 病房區每個護理單元應有2個不同方向的安全出口。大空間任意一點至最近疏散門或安全出口的直線距離不應大于30米,當室內場所設置自動噴水滅火系統時,室內任意一點至安全出口的安全疏散距離可分別增加25%。

9.0.3 臨時儲存醫用氧氣罐應設置在室外,遠離熱源、火源和易燃易爆源。

9.0.4 臨時醫院內應為每名醫護人員配備一具過濾式消防自救呼吸器,自救呼吸器應放置在院內醒目且便于取用的位置。

9.0.5 應確保原有建筑的消防給水及滅火設施能夠正常使用。

9.0.6 改造建筑的消防給水及滅火設施的設置應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的規定。

9.0.7 應按現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140規定的嚴重危險級場所配置建筑滅火器,手術部應配置氣體滅火器。

9.0.8 應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,其布置應滿足同一平面至少有一股水柱能夠達到任何部位的要求。

9.0.9 火災自動報警及消防聯動系統的設計應按國家、行業現行相關標準執行,增設的電氣線路應設置電氣火災監控系統。

9.0.10 消防應急照明系統設計應按國家、行業現行相關標準執行。臨時醫院消防應急照明和燈光疏散指示標志的備用電源連續供電時間不應少于1小時;樓梯間、前室或合用前室、避難走道、避難間等場所疏散照明的地面最低水平照度不應低于10勒克斯。

9.0.11 防排煙系統要求:改造時,應確保原有防排煙系統的功能;如有調整,應滿足現行有關規范要求。

10 施工要求

10.0.1 現場應采取設計、采購、施工一體化建設模式,設計、施工等單位在施工現場密切配合,同步進行,同步驗收。

10.0.2 施工中嚴禁擅自改動建筑主體和承重墻體,室內隔斷墻體采用輕質防火材料,其燃燒性能不低于B1級。

10.0.3 施工按照模塊化、標準化、裝配式的要求進行施工,避免班組之間交叉作業,工序之間留出合理時間間隔。

10.0.4 應對穿隔斷墻管道和附于隔斷墻內的設備采取局部加強和封堵措施,輕質隔斷墻與頂棚或與其它墻體的交接處應采取防開裂措施。

10.0.5 施工過程中應采取成品的保護措施,材料表面保護膜應在工程結束時撤除。

10.0.6 工作人員均應正確戴口罩,避免人員交叉感染。在各出入口設置固定的測溫點,并且設置流動測溫人員,對施工場地采取通風措施,保持空氣通暢。

10.0.7 施工過程應符合防疫措施要求。施工前應根據建設范圍和材料設備堆放及運輸通道明確施工場地范圍。材料設備應按指定位置堆放,施工人員應集中在施工場地內管理,未經審批不得離開。

10.0.8 加強施工場地的消防安全措施,減少明火作業,并按消防要求設置滅火器或微型消防站。

10.0.9進場材料、設備的品種規格應符合設計要求,施工過程應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行分項、分部及單位工程的驗收。

11 衛生安全

11.0.1 方艙醫院產生的固體醫療廢物垃圾需用專門容器裝載密封,通過分區的患者服務通道收集運到醫療垃圾間集中暫存并經專用通道運出,由專業公司回收處理。

11.0.2 生活垃圾桶需要定時消毒和定時清運至指定的垃圾集置點,由管理部門統一收集、交由相關職能部門確定的有資質的單位運送到指定的地點進行無害化處理。

11.0.3 醫療場所的地面需要定時濕式清掃,室內地面不得有積水、積垢;加強室內消毒制度,保持清潔衛生,防止蒼蠅、蚊子、蟑螂、老鼠等有害病媒滋生。

11.0.4 污水處理應符合以下規定:

1 方艙式集中收治臨時醫院產生的所有污廢水均應收集處理,禁止污水直接排放或處理未達標排放;

2 依據《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療廢水和城鎮污水監管工作的通知》(環辦水體函 [2020]52號)、《醫院污水處理技術指南》(環發[2003]197號)、《醫院污水處理工程技術規范》(HJ2029-2013)等有關要求,因地制宜建設臨時性污水處理罐(箱),出水消毒后應達到《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)排放。

3 不得將固體傳染性廢物、各種化學廢液棄置和傾倒排入下水道。

11.0.5 方艙醫院運行過程中要加強對清潔區和污染區的分區控制,患者、無關人員不得跨區移動。

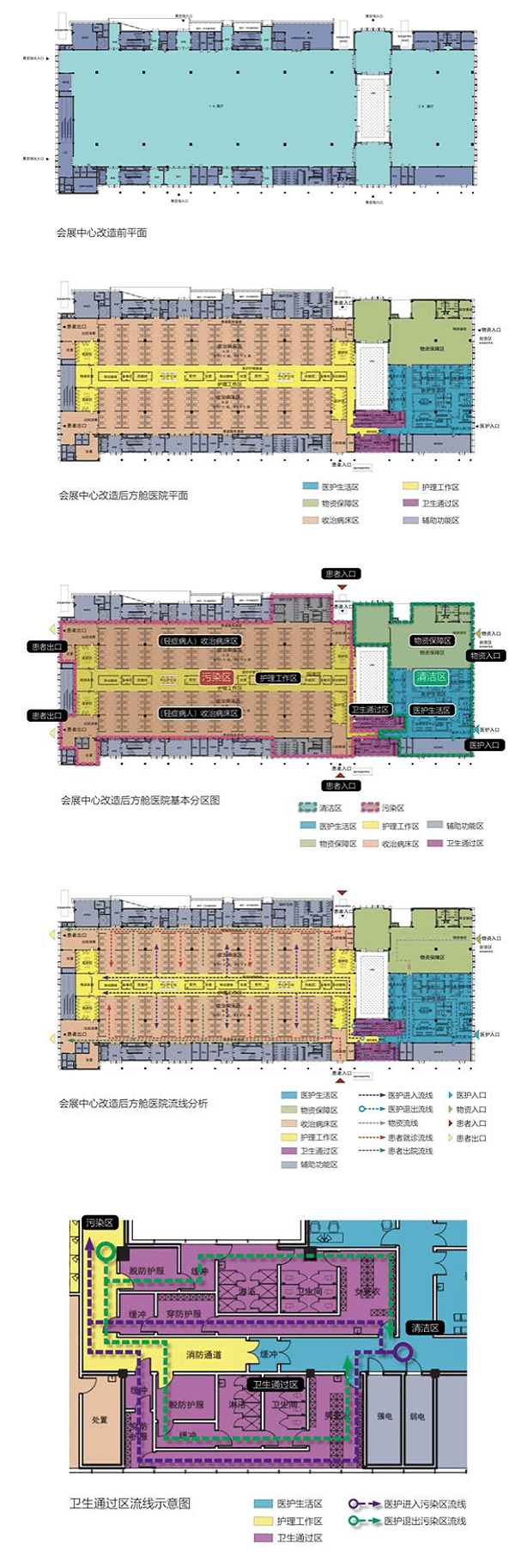

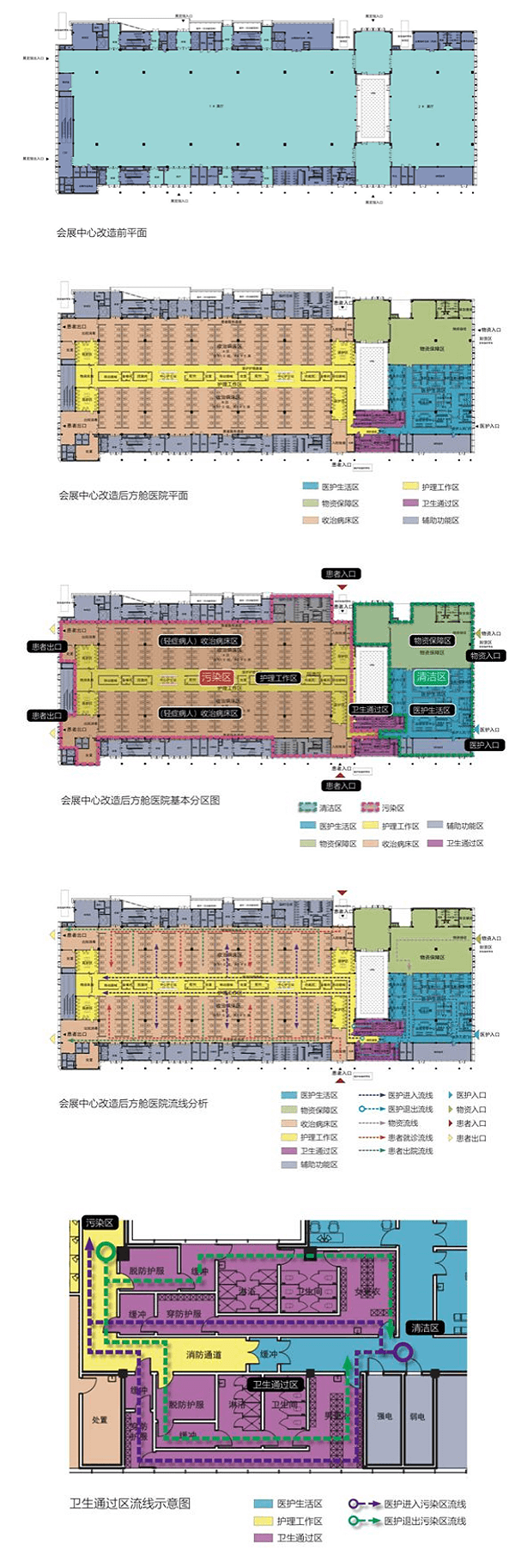

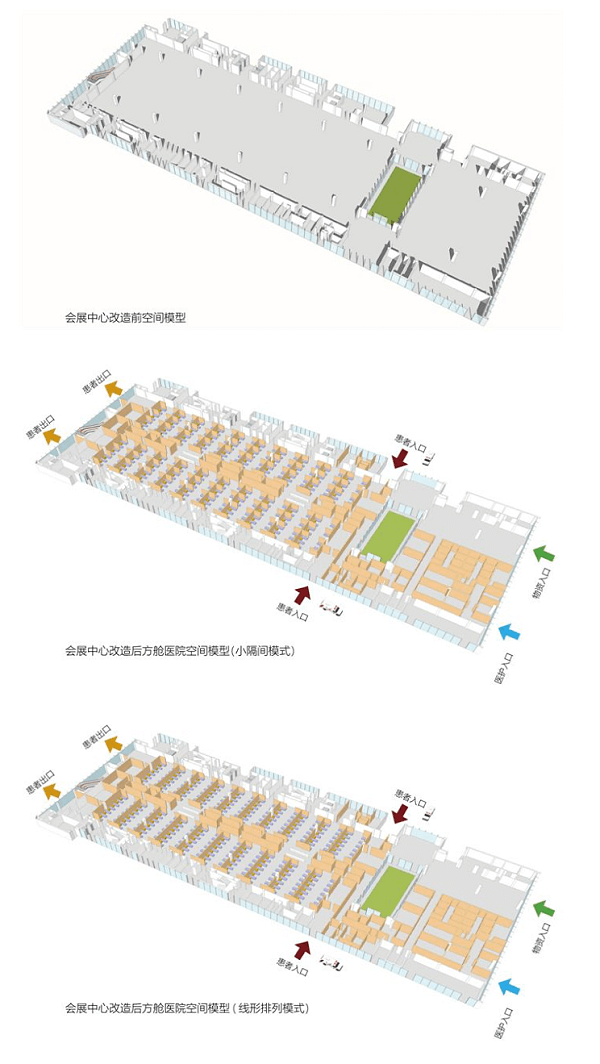

12 方艙醫院方案參考平面

12.0.1 首先對選用的既有建筑進行詳細查閱圖紙和現場踏勘,快速排出可行性方案和測算各項技術經濟指標,各專業聯合會審討論并確認方案。

12.0.2 方艙醫院應根據功能合理劃分兩區兩通道,我們利用某會展中心平面進行功能改造:主要為滿足方艙醫院收治患者的功能需求,對主展廳(1#展廳)和側展廳(2#展廳)進行功能改造。主展廳改造為污染區,主要為護理工作區和收治病床區,側展廳改造為清潔區,為醫護生活區和物資保障區,中間的過廳為衛生通過區。換班后的醫護人員的生活住宿安排在周邊其他建筑,在滿足隔離兩周后無狀況方可離開。

12.0.3 主展廳改造要點:利用展廳的高大空間,設置了收治病床區和護理工作區,兩者功能相對獨立且流線互不交叉,呈魚骨形布局。醫護的護理工作區居中布置,向兩側可直通不同的收治病床區,患者在外側按照入院處置——外圍走廊(患者服務通道)——病情痊愈——出院清潔區——出院的流程進行治療。

12.0.4 側展廳改造要點:設置醫護生活區和物資保障區。利用原有的貨運出入口將周邊區域設置為庫房儲藏區域,作為緊急情況下的物資存放;另外一側的獨立出入口作為醫護出入口,設置有臨時值班、辦公、會議、遠程會診等功能,并通過衛生通過區與主展廳的護理工作區相連。

引用標準名錄

1 《傳染病醫院建筑設計規范》 GB 50849-2014

2 《傳染病醫院建設標準》 建標173-2016

3 《傳染病區(房)建筑設計標準》DB33/1030-2006

4 《綜合醫院建筑設計規范》GB 51039-2014

5 《醫院負壓隔離病房環境控制要求》GB/T 35428-2017

6 《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB 50333-2013

7 《建筑設計防火規范》GB 50016-2014(2018年版)

8 《建筑內部裝修防火規范》GB 50222-2017

9 《民用建筑設計統一標準》GB50352-2019

10 《無障礙設計規范》GB50763-2012

11 《醫療機構水污染物排放標準》GB18466-2005

12 《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312-2013

13 《發熱病患集中收治臨時醫院防火技術要求》

14 《傳染病醫院建筑施工及驗收規范》GB50686-2011

15 《建筑給水排水設計標準》 GB 50015-2019

來源:浙江省建筑設計研究院