導讀

N-氯代亞胺是水中氨基酸經氯(胺)消毒后衍生的一類重要副產物。這類消毒副產物嗅閾值很低,易引起飲用水強烈的氯嗅問題。為明晰N-氯代亞胺在供水系統中的濃度水平和季節變化規律,對華東地區某自來水廠出廠水以及某供水管網末梢龍頭水連續采樣監測。結果表明:供水系統中N-氯代亞胺廣泛存在出廠水和管網水中,其濃度范圍為195.45~1 048.71 ng/L,檢出頻率為100%;N-氯代亞胺的濃度隨季節變化明顯,最高濃度水平出現在高藻期7、8月;在出廠水和龍頭水所檢樣品中,N-氯代亞胺濃度超出嗅閾值的頻率最高可達53.3%,對飲用水水質安全和品質提升構成嚴重威脅。

0 引言

嗅味是影響飲用水品質的關鍵因素之一,也是判斷飲用水安全的重要指標。飲用水的異嗅直接影響水的可飲性,產生嗅味的某些化合物還會危害人體健康。研究表明,由氯(胺)化衍生的嗅味也是飲用水異嗅的來源。氯(胺)化消毒是飲用水處理中最常用的消毒方式,氯(胺)和水中的有機物反應生成嗅味衍生物質,其嗅閾值很低(ng/L級),極易造成飲用水異嗅問題。況且,氯衍生嗅味物質在管網中發生進一步轉化,無法受制于水廠處理工藝,從而造成龍頭水嗅味問題。

在飲用水處理過程中,N-氯代亞胺是氨基酸氯(胺)化產生的主要副產物。氨基酸是原水中常見的溶解性有機物,藻類代謝會產生氨基酸,水處理的預氯化過程也會導致蛋白質和多肽水解從而使水中氨基酸濃度增加,由于其分子量很小,難以被后續水處理工藝完全去除。Nweke等在研究異亮氨酸的氯化產物中發現N-氯代亞胺是主要的氯化產物。一些典型的N-氯代亞胺嗅閾值很低,是相應氯代醛1/10、氯代腈的1/1 000,N-氯代異丁基亞胺的嗅閾值僅為200 ng/L,N-氯代2-甲基丁亞胺和N-氯代3-甲基丁亞胺的嗅閾值僅為250 ng/L。此外,N-氯代亞胺能在水中穩定保持較長時間,其半衰期在20 ℃下約為50 h。因此,N-氯代亞胺可能會導致飲用水異嗅問題。但是,目前關于供水系統中N-氯代亞胺的濃度水平及季節分布規律鮮有研究,飲用水中其濃度是否會超出其嗅閾值從而引起異嗅也尚不清晰。從飲用水安全和品質的角度出發,對供水系統中N-氯代亞胺類嗅味物質的濃度水平、變化規律及致嗅風險進行研究十分必要。

本研究通過對華東地區某典型自來水廠出廠水及某供水管網末梢龍頭水中N-氯代亞胺的檢測分析,在探明飲用水中N-氯代亞胺變化規律的同時,也為飲用水安全控制提供了一定的理論依據和技術支持。

1 材料與方法

1.1 試劑、儀器和分析方法

試劑次氯酸鈉(NaOCl)、硫酸鈉(Na2SO4)為分析純,L-纈氨酸、L-異亮氨酸、L-亮氨酸為色譜純,土臭素(Geosmin, GSM)、2-甲基異冰片(2-Methylisoborneol, 2-MIB)、2,4,6-三氯苯甲醚(2,4,6-trichloroanisole, 2,4,6-TCA)和2,4,6-三溴苯甲醚(2,4,6-tribromoanisole, 2,4,6-TBA)購自美國Sigma-Aldrich公司,N-氯代亞胺標準品為現配現用。試驗用水為超純水。

溶解性有機碳(DOC)、總溶解性氮(TN)使用島津TOC-L測定;氨氮(NH3-N)由哈希DR/890型分光光度計測定;總氯、自由氯和UV254采用紫外分光光度計(UNICO SQ-4802)測定;一氯胺使用722 s型可見光分光光度計測定;氯衍生有機嗅味物質采用固相微萃取裝置(SPME)和氣相色譜-質譜聯用儀(GC/MS)測定;藻細胞密度的測定采用抽濾萃取(孔徑0.45 μm),光學顯微鏡(OLYMPUS CX31)計數。

1.2 有機嗅味物質的測定

1.2.1 N-氯代亞胺類嗅味物質標準品的制備

市面上無N-氯代亞胺的標準品成品,本研究使用的N-氯代亞胺為現配現用。參照Freuze等合成N-氯代亞胺的方法,本試驗配制方法為將NaOCl加到氨基酸溶液中([Cl2]/[N]=2.4 mol/mol),攪拌30 min后倒入棕色安培瓶中并液封,密封保存在4 ℃的冰箱里24 h后使用。研究表明,生成的N-氯代亞胺濃度為初始氨基酸摩爾濃度的35%。

1.2.2 SPME-GC/MS測定有機嗅味物質的檢測方法

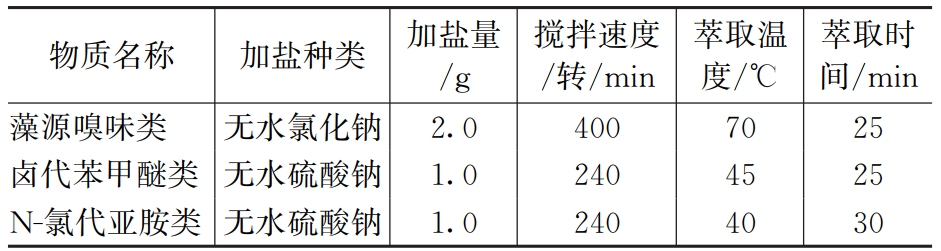

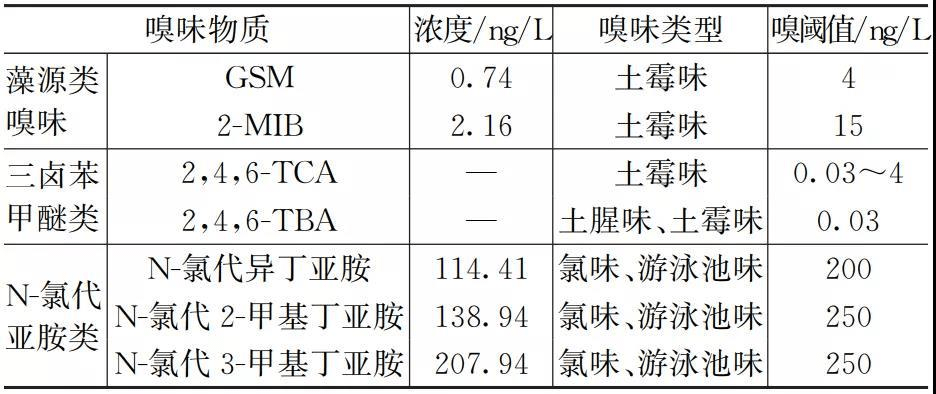

采用頂空固相微萃取—氣相色譜/質譜聯用法(SPME-GC/MS)測定藻源嗅味類、鹵代苯甲醚、N-氯代亞胺的濃度。SPME萃取方法和GC-MS檢測方法分別見表1和表2。

3類嗅味物質的萃取膜均為DVB/CAR/PDMS,樣品體積為10 mL。GC-MS進樣條件是不分流進樣,總流量為17-1 mL/min,柱流量為1-0 mL/min。

1.3 水樣采集

1.3.1 水源水庫及出廠水水樣的采集

2019年6月-9月,采集華東地區某水源水庫水,檢測其藻細胞密度和DOC濃度。2019年6月4日,采集該水庫典型受水水廠A的進出廠水,檢測其基本水質參數(pH、TOC、TN、UV254、NH3-N、自由氯、一氯胺、總氯)和主要有機嗅味物質(藻源嗅味類、鹵代苯甲醚類、N-氯代亞胺類)。2019年6月11日至2019年9月24日,每周采集水廠A出廠水,每次取2個平行樣,共采樣15次,水樣采回后,立即測定其N-氯代亞胺類嗅味物質的濃度。

1.3.2 供水管網末梢水樣的采集

2019年3月26日至2019年9月17日,對華東地區某供水管網末梢水進行采樣,該用戶點由水廠A供水,每次取2個平行樣,共采樣13次。取樣前棄去前5 min末端死水,取樣后立即測定N-氯代亞胺類嗅味物質的濃度。

2 結果與討論

2.1 典型自來水廠出廠水中的有機嗅味物質

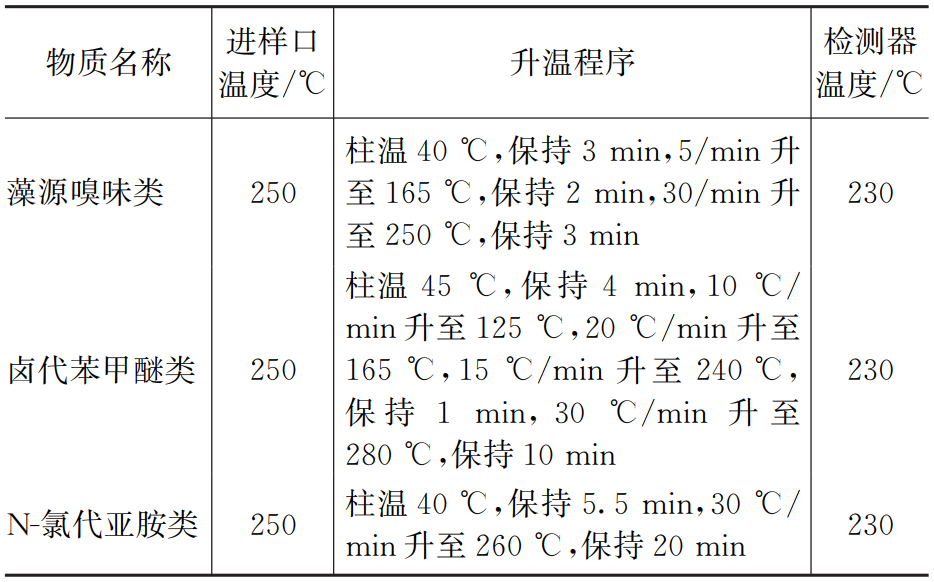

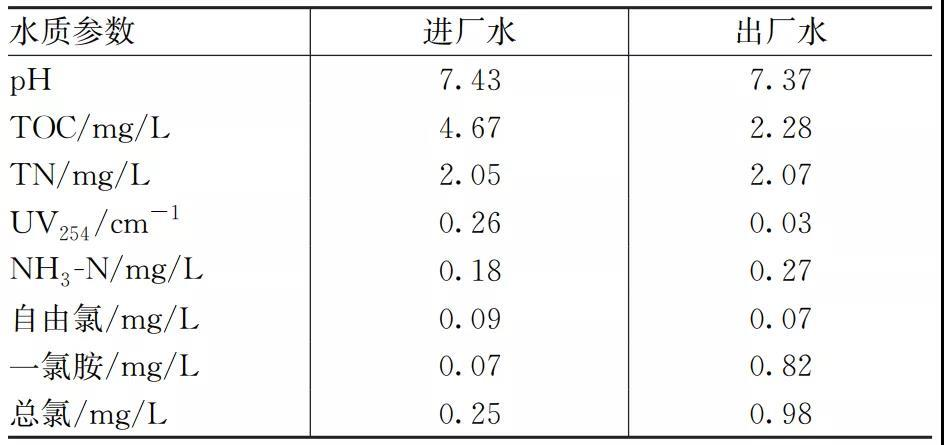

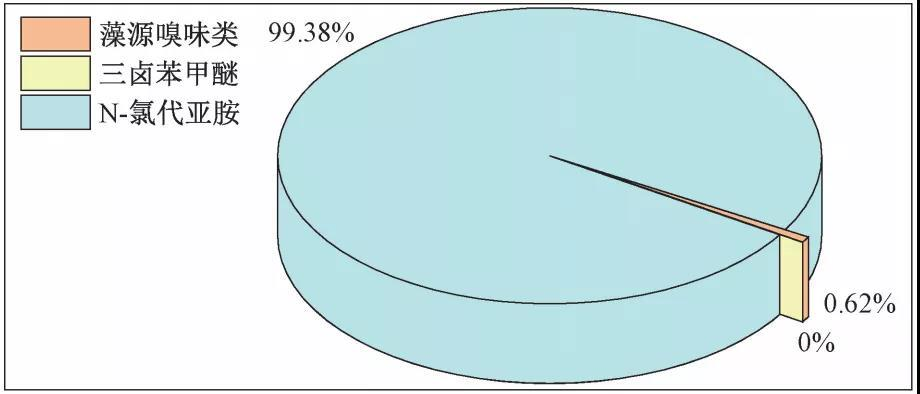

水廠A供水規模25萬m3/d,水處理工藝流程為預氧化→混凝沉淀→過濾→臭氧活性炭→氯胺消毒,是華東地區典型的大型自來水廠。2019年6月4日,采集水廠A進出廠水,其基本水質參數見表3,出廠水主要有機嗅味物質的濃度見表4,其組成情況見圖1。可以看出,藻源嗅味、N-氯代亞胺在出廠水中檢出,而三鹵苯甲醚未檢出。最主要的有機嗅味物質是N-氯代亞胺,占比為99.38%,其次是藻源嗅味類物質,占0.62%。此次檢測中,三類嗅味物質的濃度均未超過其嗅閾值,但N-氯代亞胺濃度高、占比重,檢測值與嗅閾值接近,易引起飲用水的嗅味問題。此外,關于典型嗅味物質GMS和2-MIB現已有較全面的研究,而對于N-氯代亞胺尚未有深入的探究,本文將圍繞出廠水和供水管網末梢水中的N-氯代亞胺類嗅味物質展開研究。

2.2 典型自來水廠出廠水中N-氯代亞胺的分布規律

2.2.1 出廠水中檢出情況

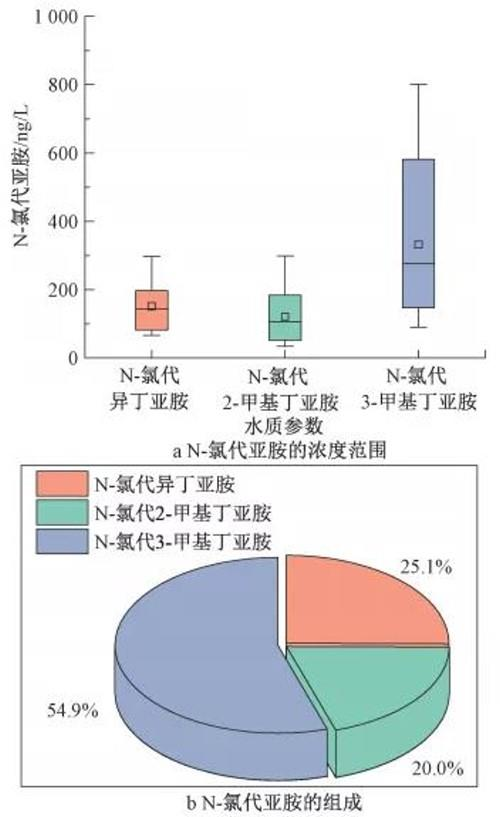

2019年6月11日至2019年9月24日,對華東地區某典型自來水廠A出廠水中N-氯代亞胺進行監測,各N-氯代亞胺的濃度范圍如圖2a所示。其中N-氯代異丁亞胺的檢出范圍為66.02~297.24 ng/L,平均濃度151.50 ng/L;N-氯代2-甲基丁亞胺檢出范圍為34.12~298.75 ng/L,平均濃度120.83 ng/L;N-氯代3-甲基丁亞胺檢測濃度較高,變化范圍較大,濃度范圍為89.50~801.76 ng/L,平均濃度331.48 ng/L。

水廠A出廠水中N-氯代亞胺類嗅味物質的組成情況見圖2b。可以看出,最主要的N-氯代亞胺是N-氯代3-甲基丁亞胺,占比為40.2%~60.1%,其次是N-氯代異丁亞胺和N-氯代2-甲基丁亞胺,占比分別為19.6%~33.9%和13.4%~35.3%。這3種嗅味物質的氨基酸前體物種類不同,N-氯代異丁亞胺、N-氯代2-甲基丁亞胺、N-氯代3-甲基丁亞胺分別以纈氨酸,異亮氨酸和亮氨酸為前體物。劉偉等對水源中氨基酸濃度的調查中發現,水源水中普遍亮氨酸的濃度較高,異亮氨酸和纈氨酸次之,因而相應產生的N-氯代3-甲基丁亞胺濃度也較高。

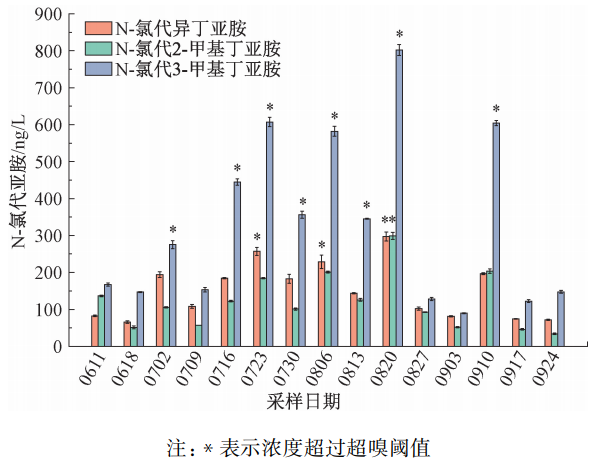

2.2.2 出廠水中N氯代亞胺的季節分布規律

水廠A出廠水N-氯代亞胺的濃度如圖3所示,出廠水中N-氯代亞胺隨季節變化的趨勢明顯,7月、8月檢測濃度較6月、9月高,7月、8月N氯代亞胺濃度范圍為317.98~1 048.71 ng/L,平均濃度為742.50 ng/L,而6月、9月N-氯代亞胺濃度范圍為222.69~1 004.52 ng/L,平均濃度為395-77 ng/L。N-氯代亞胺的前體物是氨基酸,氨基酸是藻類分泌物的主要組成部分,其濃度與水生生物(藻類)相關性較大。有研究表明,在藻類暴發時期,水體中氨基酸濃度通常也較高。殷一辰、毛彧涵等曾對華中地區原水的藻類滋生問題進行研究,結果表明,在7-9月由于高溫和強光照,藻類爆發頻繁。2019年6-9月,水廠A水源水庫水的藻細胞密度和DOC濃度變化如圖4所示,可以看出,在此期間,DOC濃度較平穩,變化范圍為4.3~4.8 mg/L,7月、8月略高于6月、9月;藻細胞密度處于106~107 cells/L水平,其中7月、8月藻細胞密度為1.02~1.28×107 cells/L,略高于6月、9月。高藻期原水中大量藻蛋白通過水解等可產生多種氨基酸,在預氯化和氯(胺)化消毒過程中更容易生成N-氯代亞胺,從而導致7月、8月出廠水中N-氯代亞胺的濃度水平較高。

圖3 水廠A出廠水N-氯代亞胺的濃度

雖然N-氯代亞胺在出廠水中的濃度僅為幾十到幾百ng/L,但其嗅閾值較低,且具有更強烈的游泳池氣味。三種N-氯代亞胺的嗅閾值分別為:200 ng/L(N-氯代異丁亞胺)、250 ng/L(N-氯代2-甲基丁亞胺)和250 ng/L(N-氯代3-甲基丁亞胺)。在15次采樣檢測中,N-氯代異丁亞胺的濃度有3次超過200 ng/L,檢測值超過其嗅閾值的頻率為20.0%;N-氯代2-甲基丁亞胺超出其嗅閾值的情況較少,在8月20日超過250 ng/L,超出頻率為6.7%;N-氯代3-甲基丁亞胺的濃度有8次超過250 ng/L,多次超出其嗅閾值,超出頻率為53.3%。整體而言,N-氯代亞胺類嗅味物質的超嗅閾值頻率為53.3%,主要發生在7月和8月,N-氯代3-甲基丁亞胺最易超出嗅閾值,需重點關注。由此可以看出,即使出廠水中N-氯代亞胺類嗅味物質的濃度不高,但由于其較低的嗅閾值,仍會造成飲用水的異嗅味問題,尤其在夏季。

2.3 供水管網末梢水中N-氯代亞胺的分布規律

2.3.1 管網末梢水中的檢出情況

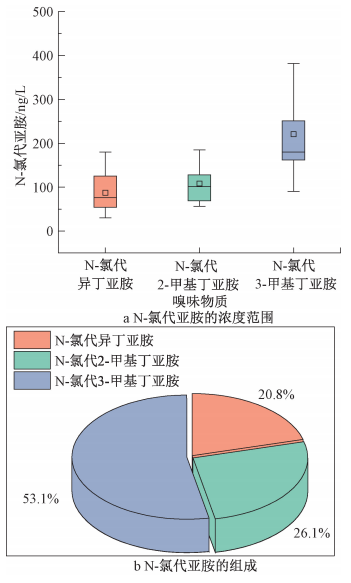

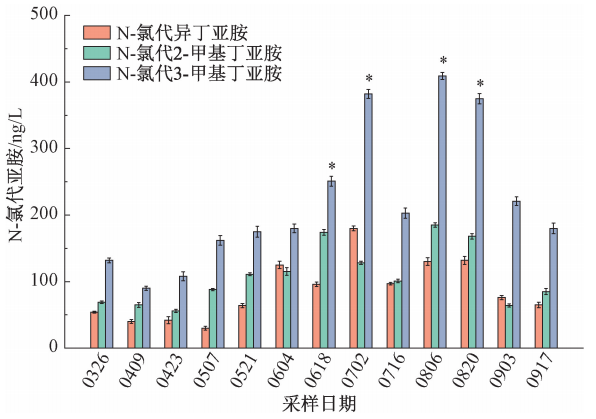

供水管網末梢采樣點到水廠A的直線距離為4.55 km,采樣監測期間N-氯代亞胺類嗅味物質的檢出情況見圖5。管網末梢水中3種N-氯代亞胺均有檢出,各N-氯代亞胺的濃度范圍如圖5a所示,其中N-氯代異丁亞胺的檢測濃度范圍為30.45~180.38 ng/L,平均濃度87.21 ng/L;N-氯代2-甲基丁亞胺檢測濃度范圍為56.65~185.91 ng/L,平均濃度108.38 ng/L;N-氯代3-甲基丁亞胺的檢測濃度較高,其變化范圍為95.82~439.03 ng/L,平均濃度220.61 ng/L。

管網末梢水中N-氯代亞胺類嗅味物質的組成情況如圖5b所示。最主要的N-氯代亞胺類嗅味物質是N-氯代3-甲基丁亞胺,占總濃度的42.8%~58.0%,其次是N-氯代2-甲基丁亞胺和N-氯代異丁亞胺,占比分別為16.8%~33.9%和10.7%~29.8%。這與出廠水中N-氯代亞胺的組成情況較為相似,由于出廠水中N-氯代3-甲基丁亞胺的濃度大、占比高,因而自來水輸送至用戶點時其濃度也較高。

2.3.2 管網末梢水中中N-氯代亞胺的季節分布規律

管網末梢水中N-氯代亞胺的濃度如圖6所示,管網末梢中N-氯代亞胺的濃度7月和8月較其他月份高,這與出廠水中N-氯代亞胺的變化基本一致,夏季水體中藻類增殖較快,原水中氨基酸濃度較高,由此水處理過程中生成的N-氯代亞胺較多,從而到達用戶端的自來水中N-氯代亞胺的濃度越高。管網末梢水中N-氯代異丁亞胺和N-氯代2-甲基丁亞胺的濃度并未超出其嗅閾值,而N-氯代3-甲基丁亞胺的濃度6/18、7/2、8/6、8/20有3次超過250 ng/L,均集中在7月和8月,超出頻率達到了30.8%。其氣味通常被描述為“游泳池味、消毒劑味、漂白粉味”,夏季時用戶聞到的自來水中的氯味不僅源自氯消毒劑,還可能源自超出嗅閾值濃度的N-氯代3-甲基丁亞胺。

圖6 供水管網末梢N-氯代亞胺的濃度

3 結論

本文圍繞飲用水中氯(胺)衍生嗅味物質N-氯代亞胺展開調查研究,重點探究了華東地區某供水系統中N-氯代亞胺的濃度水平及其季節變化規律,同時對其組成及致嗅風險進行了分析,結論如下:

(1)出廠水中可檢測出藻源嗅味類、N-氯代亞胺類嗅味物質,其中N-氯代亞胺濃度較高,藻源嗅味類次之,而鹵代苯甲醚類未檢出。

(2)7月、8月由于原水中藻類增殖較快,故供水系統中N-氯代亞胺的濃度水平較高,檢出濃度超出其嗅閾值的頻率也較高。

(3)供水系統中三種N-氯代亞胺類物質占比:N-氯代3-甲基丁亞胺>N-氯代異丁亞胺≈N-氯代2-甲基丁亞胺。

(4)N-氯代亞胺在供水系統中的濃度水平在一定頻率下超出其嗅閾值,從而對飲用水的安全和品質造成影響。因此,對供水系統中新型氯代亞胺類嗅味物質的監測和控制十分必要。