新冠病毒被發現在患者糞便中存在活體,那病毒是否有可能介水傳播,是否會危害到飲用水安全?中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所主任張嵐研究團隊通過全面的分析和總結,概述病毒的健康危害,梳理國內外飲用水標準對病毒的控制要求,介紹不同類型針對病毒的去除和殺滅方法,為疫情下飲用水的安全保障工作提供參考。

原文標題:飲用水中病毒的健康危害及控制

作者:高圣華,張曉,張嵐

2019年12月以來,湖北省武漢市陸續發現多例不明原因肺炎病例,已被證實為一種新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染的急性呼吸道傳染病。2020年1月20日起,湖北省以外地區也開始通報確診病例,疫情呈現全國蔓延之勢。自2020年1月23日,各地陸續啟動重大突發公共衛生事件一級響應,全力應對不斷發展的疫情。現有的資料顯示,SARS-CoV-2的感染途徑是以近距離飛沫傳播和接觸傳播等方式為主。但有新的研究發現,在確診患者的糞便中檢測到了SARS-CoV-2 RNA,并進一步從重癥感染患者糞便樣本中,分離出活的冠狀病毒,病毒通過糞-口傳播的可能性引發業界關注。(凈水技術 | 鐘南山團隊實驗室在患者糞便中檢出新冠活病毒)

長期實踐表明,人類和動物糞便是飲用水微生物污染的主要途徑,病原微生物的控制是飲用水安全保障的首要問題。本文結合飲用水中病毒等微生物的健康危害、飲用水水質標準中對病毒等指標的控制要求,對飲用水中病毒的去除或滅活方法和效果進行了探討,以期為飲用水中病毒等微生物的控制和飲用水安全保障提供技術支持。

1 病毒及其健康危害

病原微生物污染飲用水可導致介水傳染病的發生,影響公眾健康。因此,各國把控制飲用水的生物風險作為飲用水安全保障工作的重中之重。水中病原微生物主要包括病原菌、病毒和原生動物(原蟲及蠕蟲)。病原菌主要包括大腸埃希氏菌、軍團菌、傷寒桿菌、霍亂弧菌等;病毒主要包括腸道病毒、腺病毒、甲型肝炎病毒、諾如病毒、輪狀病毒等;原生動物主要包括隱孢子蟲、賈第鞭毛蟲、痢疾阿米巴蟲、麥地那龍線蟲、血吸蟲等。病原微生物對環境有一定的抵抗能力,可在自然環境中存活幾天、幾個月甚至更長時間。病原微生物經水傳播進入人體,達到致病劑量時,可導致胃腸炎、腹瀉、痢疾、肝炎、霍亂、傷寒等多種疾病。

病毒是一種個體微小,結構簡單,只含一種核酸(DNA或RNA),必須在活細胞內寄生,并以復制方式增殖的非細胞型生物。其生物學性狀主要包括:(1)體形大小多為20~300 nm不等,形態主要有球形、桿形和蝌蚪形;(2)結構簡單,最簡單的病毒結構由蛋白質外殼和內部的遺傳物質組成,較復雜的病毒外邊有包膜(脂質和糖蛋白);(3)每一種病毒只含有一種核酸,即DNA或RNA;(4)缺乏完整的酶系統和代謝系統,只能利用宿主活細胞內現成的代謝系統合成自身復制所需的核酸和蛋白質成分;(5)病毒進入宿主的活細胞后,借助于宿主細胞為其提供的原料、能量和酶等必要條件,以自我復制的方式進行增殖;(6)嚴格的活細胞內寄生,在離體條件下,能以無生命的生物大分子狀態存在,并保持其侵染活力;(7)有些病毒的核酸還能整合到宿主的基因組中;(8)一般對抗生素不敏感,但對干擾素敏感。介水傳播的病毒能夠感染人的胃腸道,并通過被感染人群的糞便排出體外,帶來水污染風險;呼吸道病毒通常經飛沫傳播,有些呼吸道病毒也存在于糞便中,也可能會帶來潛在的水污染風險。不同病毒的結構、成分、核酸組成和形態不盡相同,在環境介質中的存活能力以及對水凈化過程及消毒劑的耐受力也不盡相同。

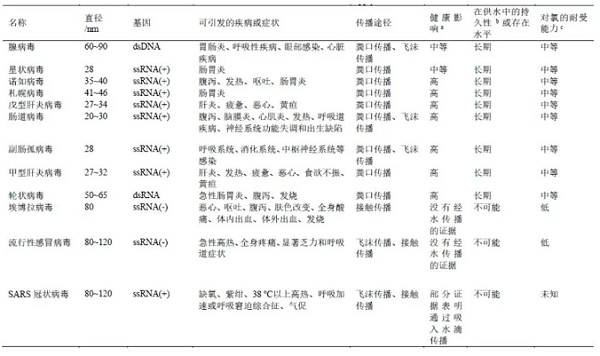

病毒進入水體后不能增殖,因此在水環境中會隨著時間而減少。吳俊等研究指出,江河湖庫、地下水等均可檢出腸道病毒。病毒在水體中的存活情況受環境影響,呈現季節性差異。張靜于2016年對河北省某城鄉供水一體化水廠的64份水樣(水源水26份,生活飲用水38份)進行腸道病毒檢測,有1份水源水水樣檢出腸道病毒,陽性率為3.85%(1/26),濃度為22.8 Copies/L,生活飲用水水樣中未檢出腸道病毒。部分病毒的基本信息、可引發的疾病、介水傳播過程中的健康影響程度、在供水中的持久性或存在水平以及對氯的耐受性等信息如表1所示。

冠狀病毒是具有外套膜的單股正鏈RNA病毒,直徑約80~120 nm,在自然界中廣泛存在,可以感染人、豬、貓、犬、鼠、狼、雞、牛、蝙蝠與禽類脊椎動物。近些年發現的致病性較高的人冠狀病毒包括嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒(SARS-CoV)、中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS-CoV)以及2019年的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)。冠狀病毒通過呼吸道分泌物等方式排出體外,主要通過飛沫傳播和接觸傳播,該病毒引起的感染主要發生在冬春季。在確診重癥患者糞便中分離出活的冠狀病毒,提示應嚴控與患者相關的糞便、污水的消毒處理,嚴防該病毒介水傳播。

注:a. 健康影響與疾病的發病率和嚴重程度相關,包括與疾病暴發事件的聯系;

b. 在20 ℃水中,傳染期的檢測時段(短期為少于一周;中等為一周至一月;長期為一月以上);

c. 對氯的耐受能力受凈水工藝和操作條件等因素的影響;這里假設按常規的劑量和接觸時間進行處理,溫度為20 ℃,pH值為7~8時,病原體處于傳染期并游離分布于水中;對氯的耐受能力,低為在小于1min內99%滅活,中等為99%滅活所需時間為1~30 min,高為99%滅活所需時間大于30 min

2 飲用水標準中病毒指標的控制要求

2.1 我國飲用水標準

我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)為全文強制的國家標準,該標準特別重視對微生物指標的控制要求。標準條文中明確指出“生活飲用水中不得含有病原微生物。……生活飲用水應經消毒處理”;同時,對6項微生物指標提出了限值要求,包括總大腸菌群(不得檢出)、大腸埃希氏菌(不得檢出)、耐熱大腸菌群(不得檢出)、菌落總數≤100 CFU/mL、賈第鞭毛蟲<1 個/(10 L)和隱孢子蟲<1 個/(10 L);此外,還規定渾濁度限值為1 NTU(水源與凈水技術條件受限時為3 NTU)。但該標準中未列入病毒指標。

2.2 WHO飲用水水質準則

2011年WHO出版了《飲用水水質準則》第4版,于2017年出版了增補版。準則中列出了可能的水源性病毒病原體,如表1中前9項,并提及了SARS冠狀病毒,指出雖然部分證據認為SARS冠狀病毒可通過吸入水滴傳播,但該病毒不屬于介水傳播病原微生物,不可能存在于飲用水中。對于包括病毒在內的各項微生物指標,準則并未給出明確的指導值,只是從健康影響、感染源、暴露途徑等方面進行了闡述;同時,要求做好水源防護,整合全面的水處理方法和檢測方法,建立多重屏障,防范病毒等微生物污染。

2.3 美國飲用水水質標準

美國飲用水水質標準由美國環保局(USEPA)負責制定,分為一級強制性標準和二級推薦性標準。其中,一級標準中規定了病毒(腸道病毒)的最大污染物濃度目標值(MCLG)要求為0,最大污染物濃度(MCL)要求為病毒的去除/滅活率不低于99.99%(4 lg)。USEPA把渾濁度也列入到微生物指標中,限值要求為95%的水樣要達到0.3 NTU,最大限值為1 NTU。

2.4 其他國家飲用水水質標準

歐盟和日本的飲用水水質標準中未列入病毒指標。加拿大飲用水水質標準中列入了腸道病毒指標,其控制要求和美國一致,即病毒去除/滅活率不低于99.99%。澳大利亞飲用水準則中將大腸桿菌噬菌體作為飲用水是否受到糞便和(或)病毒污染的指示微生物指標,規定100 mL飲用水中不應檢出大腸桿菌噬菌體;同時,準則中還列出腺病毒、腸道病毒、肝炎病毒、諾如病毒以及輪狀病毒作為參考指標,但沒有給出限值。

3 飲用水中病毒的控制

3.1 水凈化過程及化學消毒對病毒的去除/殺滅效果

飲用水安全保障措施主要包括水源防護、集中凈化和消毒處理、管網輸送等。顯然,良好的水源是飲用水安全的基礎,水質凈化處理是關鍵過程,尤其是消毒環節,是保障飲用水生物安全的重要屏障。

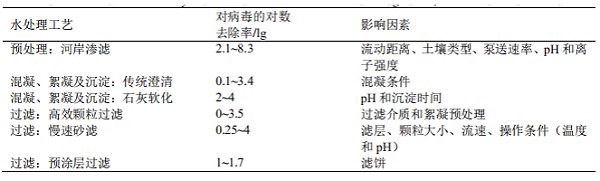

傳統的常規處理工藝過程為混凝-沉淀-過濾-消毒,這仍是目前我國以地表水為水源的自來水廠的主流水處理工藝。實踐證明,混凝、沉淀、過濾工藝過程對水體中的病毒可起到一定的去除作用,如表2所示。

由表2可知,混凝、沉淀、過濾等水處理過程對病毒的去除效果受到多種因素的影響,實踐中可通過控制渾濁度來評估水處理的效果。構成渾濁度的物質(如細菌、真菌、蛋白質、腐殖質、藻土等)對水中的病毒具有一定的吸附作用,同時對病毒也有保護作用,病毒在高濁度水中的存活時間更長。因此,低渾濁度對去除病原體、保證飲用水安全,具有積極而重要的意義,在提高消毒劑消毒效率的同時可降低水中的細菌、病毒和原蟲等微生物。據資料顯示,常規處理工藝對渾濁度的平均去除率約為98.83%。為滿足我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中規定的末梢水渾濁度不超過1 NTU的控制要求,水廠一般將出廠水的渾濁度控制在0.5 NTU或更低。資料表明,當濾后水的渾濁度低于0.3 NTU時,病毒的對數去除率可達到2 lg。

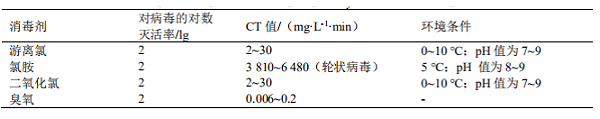

消毒是殺滅微生物的重要環節。在消毒過程中,水廠通過控制CT值(消毒劑剩余濃度和接觸時間的乘積)來實現對微生物的滅活。我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)要求,飲用水必須經過消毒處理,并規定了氯及游離氯制劑、氯胺、臭氧、二氧化氯等常用化學消毒方式的使用要求,包括消毒劑的余量控制要求和與水的接觸時間,如表3所示。

病毒對消毒劑的抵抗力受到許多因素的影響,如水溫、pH、消毒劑類型等,即CT值的確定與上述因素密切相關。WHO《飲用水水質準則》等文獻給出了常用消毒劑在不同環境條件下滅活2 lg的病毒所需CT值,如表4所示。由表4可知,除氯胺外,其他消毒劑對病毒均具有較好的殺滅效果。但文獻中除氯胺消毒明確了試驗對象是輪狀病毒外,其他消毒劑的數據均未明確試驗對象。

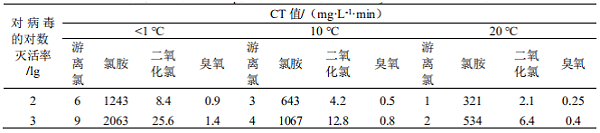

USEPA針對甲型肝炎病毒也給出了不同病毒對數滅活率和環境條件下CT值的數據,如表5所示。

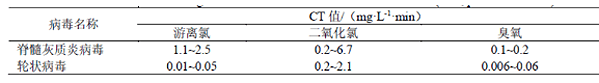

由表5可知,水溫越高,達到同樣殺滅效果所需的CT值越小,即溫度是控制病毒殺滅的有利條件。氯胺在甲型肝炎病毒的殺滅效果上不盡如人意,這與WHO提供的信息一致。此外,針對同樣的殺滅效果,USEPA給出的CT值范圍比WHO給出的數值范圍要窄,總體數據偏低(臭氧除外),分析可能與試驗對象不同有關。USEPA提供的原始文獻資料中明確試驗對象是甲型肝炎病毒,推測WHO文獻中的數據來源于對多種病毒的試驗結果,由于不同的病毒對消毒劑的敏感性會有一定差異,則WHO給出的范圍比較寬泛。Hoff給出的脊髓灰質炎病毒和輪狀病毒在達到2 lg對數滅活率情況下各種消毒劑的CT值數據說明了同樣的問題,如表6所示。

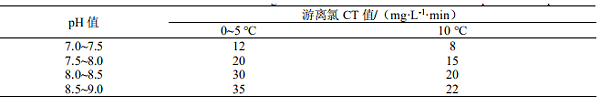

除溫度之外,pH也是消毒效果的重要影響因素。White提供了游離氯制劑在不同溫度和pH條件下對柯薩奇病毒A2型滅活的CT值,如表7所示。由表7可知,在pH值為7.0~9.0時,pH值越低,CT值越小。表7的數據同樣表明,水溫是消毒的有利因素,水溫越高,所需的CT值越小。

冠狀病毒屬于有包膜的親脂類病毒,按照目前人類認知的微生物對消毒處理的抗力大小,有包膜的病毒相對容易被消毒劑殺滅。目前,未見針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的消毒劑抵抗力研究。王新為等采用病毒加標的方法開展了污水中SARS冠狀病毒的滅活試驗。結果顯示,SARS冠狀病毒在污水中對消毒劑的抵抗力比大腸桿菌8099和大腸桿菌f2噬菌體都低,污水中游離氯余量在0.4 mg/L以上(水溫為20 ℃,消毒時間為30 min)時,SARS冠狀病毒可被完全滅活。

3.2 物理消毒對病毒的殺滅效果

將水煮沸和紫外線照射是常見的物理消毒方式。WHO資料表明,將水煮沸對病毒可以達到6 lg以上的殺滅效果;USEPA給出的紫外線對腺病毒的殺滅數據表明,水廠、二次供水設施和凈水器常用的的劑量(40 mJ/cm2)對腺病毒僅能達到0.5 lg的滅活效果,如表8所示。

3.3 膜過濾技術對病毒的去除效果

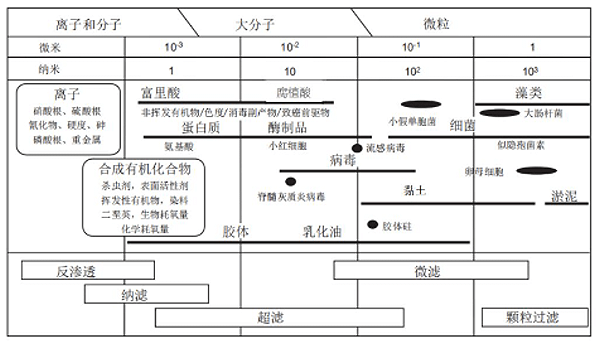

近年來,特別是《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)頒布實施以來,我國規模化水廠的水處理工藝得到普遍提升,臭氧活性炭等深度處理工藝逐漸增多,膜處理工藝也開始得到應用。膜處理技術是以壓力為推動力的一種膜分離技術,通過不同孔徑尺寸的膜,將水中微生物、顆粒物甚至是溶解鹽從水中分離出去,基本不需要使用化學藥劑,產水水質相對穩定,受進水波動影響較小。膜過濾技術去除微生物的機理主要有兩種:(1)機械篩分,通過膜截留比自身孔徑大或與其孔徑相當的微生物顆粒;(2)吸附截留,當微生物穿過膜表面進入膜內部時,由于膜自身物理化學性質和靜電引力的影響使它們沉積在膜孔側壁或膜內部基質上。被截留的微生物的尺寸原則上應大于膜孔徑。根據孔徑的不同,膜可細分為反滲透(RO)膜、納濾(NF)膜、超濾(UF)膜和微濾(MF)膜等,其中,微濾膜孔徑最大,反滲透膜孔徑最小,4種膜與相應可截留物質的關系如圖1所示。

病毒顆粒直徑很小,大多介于0.02~0.30 μm。從孔徑上看,微濾膜不足以去除病毒,但實際上微濾膜對病毒有一定的去除作用,這通常認為是由于膜表面形成的濾餅層的作用,但濾餅層是不穩定的,并容易通過反沖洗過程去掉,因此,實際上微濾并不適用于飲用水中病毒的去除。對于超濾技術目前仍存在爭議,美國的29個州中只有6個州認可超濾對病毒的對數去除率可以達到1 lg及以上,更多的州更傾向于采用混凝、沉淀、過濾、消毒等組合工藝對病毒進行控制;也有觀點認為,超濾膜對病毒的截留遠高于基于篩分原理的理論截留率,膜對病毒的分離過程不是簡單的篩分過程,膜對病毒的吸附在膜的截留中具有重要地位,因此,超濾膜也有被應用于病毒的去除或純化。納濾技術和反滲透技術能夠有效去除病毒,但因運行成本較高等原因,目前在水廠應用有限。需要注意的是,膜過濾過程對病毒沒有持續控制能力,為確保飲用水輸配過程安全有效,水處理過程需要配合消毒工藝的使用。另外,膜污染問題也需要注意。

4 小結

(1)病原微生物污染飲用水可導致介水傳染病的發生,糞便污染是飲用水微生物污染的主要途徑。

(2)傳統的混凝、沉淀、過濾等水凈化過程對病毒有一定的去除效果,可通過控制渾濁度來評估水處理的效果,當濾后水的渾濁度低于0.3 NTU時,病毒的對數去除率可達到2 lg。

(3)化學消毒是殺滅微生物的重要措施,可通過控制CT值來實現對微生物的有效滅活。水溫、pH、消毒劑類型、病毒種類等是影響消毒效果的重要因素。

(4)物理消毒方法中,煮沸對病毒有很好的殺滅效果;紫外線劑量為40 mJ/cm2時,對腺病毒僅能達到0.5 lg的滅活。

(5)微濾不適用于飲用水中病毒的去除,超濾對病毒的去除效果仍有爭議。膜處理過程需要配合消毒工藝以確保飲用水輸配過程的安全。

(6)美國、加拿大等少數國家的飲用水水質標準中規定了病毒的控制要求。我國飲用水衛生標準中雖然沒有病毒指標,但提出了生活飲用水應經消毒處理及對消毒的具體控制要求,同時規定了渾濁度的限值。水廠應首先做好水源防護,并根據水源污染特征、環境條件及水處理工藝等情況,強化對渾濁度的控制,確保消毒措施有效運行,加強消毒劑余量和微生物指標監測以及安全巡查,確保飲用水生物安全。

(7)水廠應加強衛生管理和傳染病防控,供、管水人員應身體健康,禁止患有礙飲用水衛生疾病的人員和病原攜帶者直接從事供、管水工作,必要時供、管水人員也應做好自身的健康防護。

本文即將發表于《凈水技術》2020年第3期“水務戰疫”專刊的“新冠肺炎疫情防控技術”專欄。