導 讀

曲久輝院士團隊近期在學術期刊《Front. Environ. Sci. Eng. 2019, 13(6): 88》發表文章:“Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives‘’,重慶大學趙志偉教授團隊將文章翻譯為中文,《水進展》發布全文翻譯版。

1、中國城市污水處理的實踐歷史

1.1后期發展

水污染控制現在是中國面臨的最緊迫挑戰之一。在與環境污染的斗爭中,廢水處理起著至關重要的作用。盡管中國擁有世界上最大的廢水處理能力和市場,但其發展歷史實際上很短。與一個世紀前已經廣泛實施廢水管理的工業化國家相比,中國的廢水管理在 40 年前幾乎是空白。

1.2過去40年的高速發展

自 1979 年改革與發展以來,中國進入了快速發展時期。伴隨著經濟的快速發展和城市化,城市污水的數量急劇增加,并且由于越來越多的工業廢水進入下水道,廢水的組成變得越來越復雜。隨著向環境中廢水排放量的增加。加劇的環境污染直接威脅到城市水和糧食安全,從而迫切需要水污染控制。為了應對這一挑戰,中國開始建設更集中的污水處理廠和補充設施。

然而,污水處理廠和輔助設施(特別是下水道和污泥處理系統)的發展速度和處理能力仍落后于中國的經濟增長和工業發展。總體水環境質量持續下降,迫使中國政府實施更嚴格的污染控制策略。

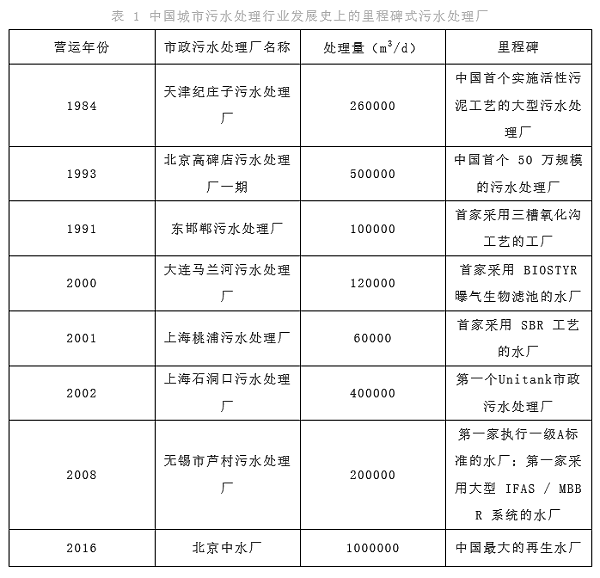

2007 年,由于嚴重的水體富營養化,太湖發生了大規模藻類繁殖,嚴重威脅了附近城市的飲用水安全。從這以后,地方政府開始執行更嚴格的污水處理廠廢水排放標準。一年后,第一個實施一級A廢水排放標準(GB 18918-2002)的污水處理廠在無錫投入使用。

中國的水環境污染也加劇了水資源短缺,特別是在華北地區,這引起了對廢水回收和再利用的迫切需求。北京在這方面開創了先河,并在建設水再生基礎設施方面取得了巨大進展。

2016 年,北京高碑店污水處理廠升級為再生水廠,處理能力達到 100萬m3/d,宣布了中國從簡單處理到再生處理的過渡。但是與許多發達國家相比,中國的總體水回收率仍然很低,并且由于質量相對較低,再生水主要作為景觀水重復利用。現階段,再生廢水的價格仍然與常規供水缺乏競爭力,并且回用水基礎設施和計劃的建立進展緩慢。

2、今天的挑戰和成就

2.1 中國污水處理領域的顯著成就

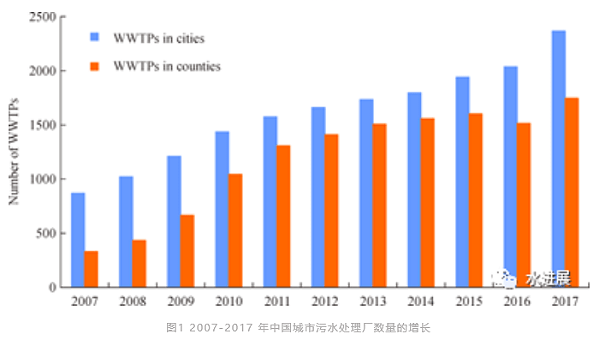

經過近 40 年的驚人發展,中國現在擁有全球最大的市政廢水基礎設施。截至 2018 年底,中國已建成5000 多個市政污水處理廠,日處理能力將近2億m3/d。到2018年,污水處理率已達到 90%以上。

污水處理廠的建設只是中國污水處理行業快速增長的一部分。得益于強大的國家行政管理體系和發達國家的寶貴經驗,中國在過去40年中在廢水基礎設施建設和管理方面取得了跨越式進展。中國的水務企業的總市值和運營能力均處于全球領先水平。廢水管理模式也已從單一的政府主導的建設和運營模式轉變為涉及政府和企業的多重系統。這種轉變不僅在一定程度上減輕了政府的財政負擔,而且提高了廢水處理設施的建設和運行效率。

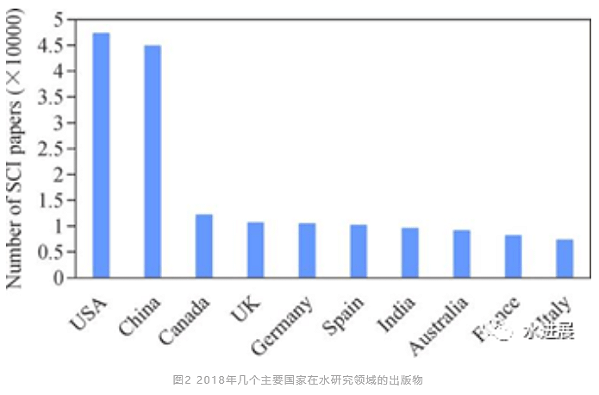

得益于持續增長的遠遠超過世界其他地區的資金支持,中國現在還擁有水管理領域全球最大的研究團隊。從出版物中可以看到中國的創新能力和國際競爭力,中國在水研究領域的 SCI 論文總數僅次于美國。如此卓越的創新能力為中國廢水管理模式和處理技術的未來革命奠定了堅實的基礎。

2.2 剩余的差距及挑戰

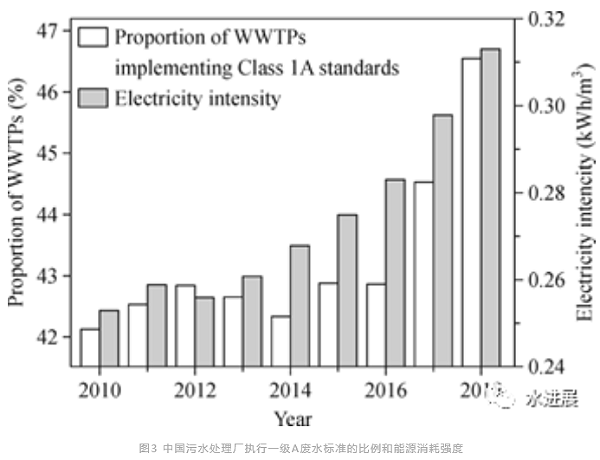

(1)水廠的設計和運營與可持續發展的要求不一致。當前,提高污染物去除率仍然是污水處理廠運行的核心目標,并且在全國范圍內的污水處理廠中越來越多地采用一級A廢水標準。為此,大多數工廠取消了一級沉淀池,實施了延遲的曝氣工藝,并增加了一些生物濾池以提高氮的去除率。這增加了能源化學消耗,因此使污水處理廠間接成為溫室氣體排放的不可忽略的來源。

(2)下水道系統的滯后發展。這一方面導致廢水收集不充分(2018 年下水道通行率約為 90%),另一方面導致較低的污水處理廠運營率(86%)。這樣的市政污水收集不充分加上雨水稀釋顯著降低了有機強度,同時增加了污水處理廠進水口的污染物復雜性。

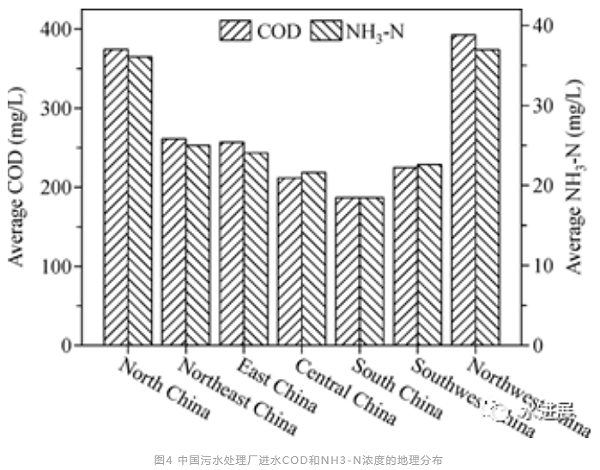

結果,廢水中的有機物不足以支持反硝化和厭氧污泥消化。廢水污泥的低有機含量和高含沙量使其無法進行厭氧消化處理。據估計,中國的污水處理廠不到 3%配備了厭氧消化設施,其中相當一部分運轉不佳。因此,中國的污水處理廠基本上沒有能量回收,更不用說養分資源的回收了。如何提高中國廢水處理的可持續性仍然是一個待解決的關鍵問題。

(3)污水處理廠廢水排放標準與當地條件和環境保護要求之間的聯系不緊密。中國廢水性質,環境條件和經濟發展水平的地域多樣性意味著,不同的污水處理廠有必要采用因地制宜的方式,靈活的技術和廢水排放標準,而不是目前普遍采用的統一模式。

目前,正在考慮區域差異的新一輪污水處理廠排放標準升級。但是該新標準設定了接近4級地表水水質標準的特殊污染物限值。一個核心爭議是在全國范圍內實施這種嚴格的排放標準是否有必要并且在經濟上可行。

(4)污水處理廠污泥的處理很少受到關注。結果,來自污水處理廠的大量污染物富集的污泥最終未經適當處置就返回了環境,成為另一種污染源。另一方面,污水處理廠的運行通常會由于產生的氣味和噪音而干擾附近居民的生活。隨著城市化的發展,這個問題變得越來越突出,許多現有的污水處理廠逐漸被城市社區包圍。因此,在污水處理廠,環境與人類社會之間建立和諧關系對中國的廢水管理提出了另一個挑戰。

3、展望

3.1 未來污水管理目標

盡管在具體排放標準方面存在爭議,但可以肯定的是,未來中國的廢水行業將實施更加嚴格和全球范圍的水污染控制。實際上,北京,天津,江蘇,浙江和湖南等許多省市已經開始實施更嚴格的當地污水處理廠廢水標準。根據國際發展趨勢,下一步將是加強對新興污染物和水回收的控制,而這仍處于中國的起步階段。因此,廢水管理的目標已從減少污染物轉向水的再利用,資源回收和水生態恢復。這種目標的轉變反映在中國最近的政策革命中。

3.2 政策制定

多年來,中國一直遵循管道末端污染控制策略,即強調廢水處理和水環境修復。然而,總體環境質量未見明顯改善。2015 年,中國政府發布了《水污染控制行動計劃》, 開創以提高整體質量為目的的水環境保護新紀元。水生態環境,而不是簡單的水質控制。這意味著污染控制的領域將從污水處理廠擴展到上游的下水道網絡以及下游的河流和濕地。因此,鼓勵簡單,統一地提高污水處理廠的出水標準,而不是簡單地提高污水處理廠的污水收集和污泥處理能力。中國政府最近發布的指南中強調了克服廢水收集不足和處理設施差的瓶頸的緊迫性。

3.3 技術領域

上述廢水管理目標的實現將取決于更有效和可持續的污染控制策略的發展。在廢水處理方面,處理技術主要向三個方向發展:

(1)改進活性污泥工藝。一個典型的例子是好氧顆粒污泥。由于廢水質量好,節能,占地面積小等優點,在過去的十年中對該過程進行了深入研究,現已在歐洲和非洲的多污水處理廠中得到成功證明。

(2)創新技術的實施。代表性的新技術是厭氧氨氧化, 它有效地規避了傳統的硝化/反硝化路線,從而大大降低了能耗,并有效地實現了產生能量的碳生物轉化工藝,例如厭氧膜生物反應器。

(3)發展高效的設施和材料以及更好的工藝控制技術可優化水廠運行。在這方面的進展包括開發用于生物膜生長的有效載體材料,更好的曝氣設備高效的氧氣供應,先進的膜技術可提高廢水質量, 以及用于提高過程穩定性的在線監視/智能控制技術。特別是,低污染超濾和反滲透技術的最新發展正在使規模化穩定的廢水回收成為可能。

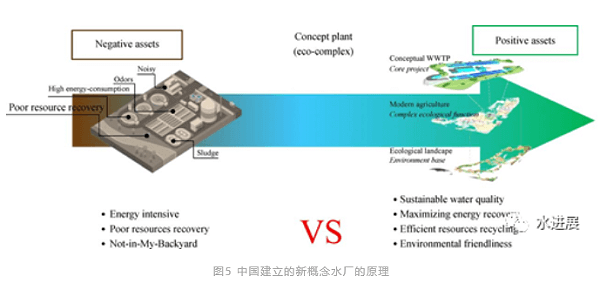

當以資源為導向的廢水處理逐漸成為全球廢水行業的主題時, 中國也在積極探索適合自己的道路。為了將污水處理廠從污染物去除場變成能源,水和肥料的工廠以及城市生態系統的組成部分,2014 年,來自中國研究機構,大學和政府部門的幾位專家共同提議建設一個全新的廢水增值處理廠。由于其前瞻性和勘探性質,該工廠預計將在未來幾年內建成,并作為在不久的將來指導大規模,可持續處理廢水的試驗工廠。

因此,它被命名為“新概念污水處理廠”。該工廠旨在通過整合各種創新設計和領先技術來實現可持續供水,能源自給自足運營,資源回收和環境和諧的四重目標。2018 年,第一個具有開創性的概念污水處理廠在江蘇省無錫建成,為中國的可持續廢水管理和城市水生態和諧開辟了新篇章。

4、結論

回顧中國 40 多年的快速發展歷史,既有驕人的成就,也有很多不足。盡管中國幾乎已經以遠遠超過西方國家的速度完成了廢水基礎設施建設,但仍然留下了許多問題,包括下水道和污泥處理設施不發達,能耗高,運行性能不足,污水處理廠廢水排放標準之間的聯系不佳。以及當地條件和環境保護需求,缺乏人與自然和諧發展的全球思想。

展望未來,由于環境保護,經濟發展和水資源短缺等多重壓力,尤其是在中國正從發展中國家向發達國家過渡的過程中,挑戰和不確定性將越來越多。應對這些挑戰需要中國的廢水處理部門根據自身的特點和需求探索其獨特的可持續發展道路,包括發展新概念工廠以突出資源回收并建立一體化和和諧的水生態。(來源:水進展,僅供分享交流不做商業用途,不代表凈水技術觀點,版權歸原作者與原作者出處)

來源:凈水技術