編者按

京津冀區域的水資源短缺與水環境污染問題已嚴重制約著區域協同發展戰略的實施,亟需從綜合治理角度,探討水資源及水環境的優化調控與安全保障對策。文章在綜合分析京津冀區域水資源調控及水環境安全現狀與挑戰的基礎上,提出區域水資源及水環境調控與安全保障策略為:通過技術途徑打造山水林田湖海水生態格局,構建水健康循環與高效利用模式,發展與水生態承載力相適應的生產生活方式,提升水環境質量與保障區域水生態健康,建立區域水環境質量協同管理體系,加強京津冀產業協同調配與污染減量化以及推進“半城市化”與農村污染治理。

一、前言

推動京津冀協同發展是重大國家戰略,而區域生態環境是這一戰略面臨的首要問題。京津冀地區短缺的水資源和嚴重的水污染,正在構成當地居民的“心腹之患”,已經成為制約協同發展戰略實施的突出因素。京津冀區域環境污染防治迫在眉睫,亟需從綜合治理角度,探討水資源及水環境的優化調控與安全保障對策。相關研究將是推動京津冀協同發展、改善區域生態環境質量的重要突破口。

二、現狀與挑戰

(一)水資源調控現狀

1.海河流域水資源總量不足

海河流域地處我國政治、文化和經濟中心,其中部平原是我國重要的糧食主產區,西部北部山區是國家能源基地,兼顧疏解北京非首都功能的重任,具有極其重要的戰略地位。

近年來,海河流域水資源短缺嚴重。根據海河流域水資源公報統計數據,2016年海河流域地表水資源量約為2.04×1010 m3,地下水資源量(含與地表水資源的重復量)約為2.804×1010 m3,水資源總量約為3.879×1010 m3,占降水量的19.8%;全流域150座大中型水庫的年永蓄水總量約為1.052×1010 m3。

2016年海河流域各類供水工程的總供水量約為3.631×1010 m3,其中當地地表水占22.8%,地下水占53.7%,外調水占17.6%,其他水源占5.9%。全流域農業用水占60.6%,工業用水占13.2%,生活用水占19.0%,生態環境用水占7.2%。全流域用水消耗量為2.508×1010 m3,占總用水量的69.1%。

2016年海河流域廢污水排放總量為5.511×109 t。其中,工業和建筑業廢污水排放量為2.208×109 t,占40.1%;城鎮居民生活污水排放量為2.694×109 t,占48.9%;第三產業污水排放量為6.09×108 t,占11.0%。

2.海河流域水資源量日趨短缺

海河流域水資源量呈現持續減少的趨勢。全流域地表水資源量1956—1979年段平均約為2.8×1010 m3,1980—2000年段約為1.8×1010 m3,2001—2007年段約為1.2×1010 m3,2008—2016年段約為1.5×1010 m3,近60年來總體呈減少趨勢。隨著降水量的減少和水資源開發利用程度的加強,海河流域地表水資源量持續減少,同時導致海河流域水資源總量的持續減少。按目前海河流域總人口計算,區域人均水資源量為270 m3,僅是國家平均水平的12.8%、世界平均水平的3.3%,遠低于國際公認的人均500 m3極度缺水警戒線。而20世紀80年代以來經濟社會高速發展,人類活動對下墊面的影響不斷加劇,進一步導致流域入海水量減少。

海河流域主要河流干涸程度增大。幾十年來,在氣候干旱化日趨嚴重的背景下,上游地區修建的水庫等多種水力設施導致中部平原區水資源短缺,平原地區工農業發展和城鎮用水對水資源的過量開發引起地下水的采補失衡和水位的急劇下降,流域產流能力隨之衰減,最終造成河流在枯水季節出現經常性的河道斷流。每年河流斷流天數已從20世紀60年代中后期的78天增加到2000年的268天。20世紀60年代斷流天數超過180天的河流數量僅有2條,而在2000年的21條目標河流中,僅白溝河、南拒馬河、唐河、滏陽河、衛河、衛運河和漳衛新河等7條河流的斷流天數未超過180天,永定河等部分河段逐步呈現常年斷流現象。

3.區域水資源供水主要是淺層地下水,農業用水和耗水最大

根據海河流域水資源公報統計數據,在海河流域供水方面,2016年海河流域地表水源供水量中,蓄、引、提及跨流域調水工程供水量所占比例分別為12.8%、28.2%、15.1%和43.7%。跨流域調水總量包括引長江水量和引黃河水量。在地下水源供水量中,淺層水、深層水和微咸水供水量所占比例分別為80.6%、18.8%和0.6%。

在海河流域用水方面,2016年海河流域總用水量與2015年相比,全流域總用水量減少5.39×108 m3。具體來說,農業用水減少1.025×109 m3,主要減少省份為河北省;工業用水減少1.24×108 m3,主要減少省份為河北省;生活用水增加2.12×108 m3,生態環境用水增加3.98×108 m3。在海河流域耗水方面,2016年海河流域農業、工業、生活和生態環境耗水量所占比例分別為67.9%、10.0%、13.8%和8.3%,耗水率分別為77.3%、52.4%、50.2%和80.5%。

4.區域水資源開發利用強度與用水效率處于較高水平

水資源開發利用強度高。最近10年地表水開發利用率超過60%;海河北系地表水開采率甚至超過80%,海河南系地表水資源量開發利用率超過60%;徒駭河、馬頰河地表水開發利用率最低,但也超過了40%。海河流域地表水開發利用率遠遠超過了國際公認的40%這一合理上限。

海河流域地下水大規模開采始于20世紀70年代,隨著地表水資源利用強度的進一步增加,平原區淺層地下水開發利用率持續提升。平原區1995—2007年平均淺層地下水資源量為1.41×1010 m3,平均年開采量為1.72×1010 m3,淺層地下水開發利用率為122%。其中,海河南系淺層地下水開發利用率達到了149%。地下水的超量開采,造成地下水位急劇下降以及地面下沉、地裂和塌陷等一系列環境地質問題。

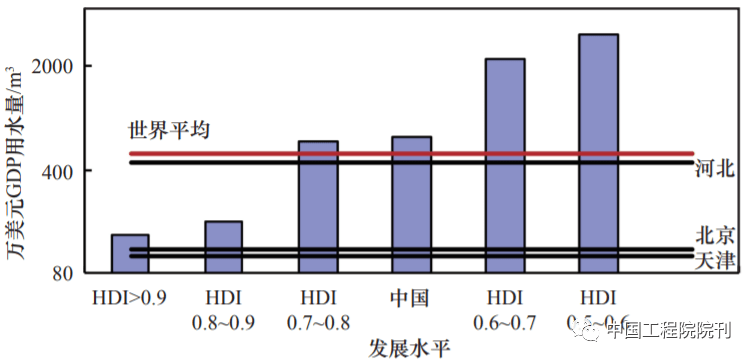

水資源用水效率達到較高水平。京津冀地區以占全國0.9%的水資源量,提供了占全國4%的供水量,支撐了占全國8%的人口和8%的灌溉面積,產出占全國國內生產總值(GDP)的11%。與京津冀水資源供需嚴峻情勢相對應,京津冀用水效率和水資源利用程度已經達到很高的水平。2013年,京津冀地區所在省份的人均用水量、萬美元GDP用水量、萬美元工業增加值用水量、畝均灌溉用水量、灌溉水有效利用系數等用水效率評價指標,在整體上均領先于國內其他區域。從國際上基于人類發展指數(Human Development Index,簡稱HDI,HDI大于0.9的國家多為發達國家,HDI介于0.5~0.8的國家多為亞洲、非洲、拉丁美洲的發展中國家,HDI小于0.5的國家多為亞洲、非洲的欠發達國家)來看(見圖1),京津冀地區可分為兩個梯次,第一梯次北京(0.869)與天津(0.843),萬美元GDP用水量分別為116 m3、103 m3,水資源利用效率已經接近或達到發達國家水平,遠高于世界平均水平(萬美元GDP平均用水量為506 m3);第二梯次河北(0.735),萬美元GDP用水量為449 m3,水資源利用效率優于發展中國家水平但離發達國家還有一定距離,將是未來水資源挖潛關鍵區域。

圖 1 京津冀地區與不同發展水平國家萬美元GDP用水量比較(2016年)

5.區域水資源供需難以平衡,仍需“內部挖潛、外部調水”

目前第一梯次的北京和天津,雖然存量節水潛力有限,仍需要大力實施深度節水戰略:充分挖掘各行業節水潛力,適度控制需求規模,推進京津冀一體化戰略,稀釋人口和城鎮化帶來的剛性需求;繼續增強社會節水意識、完善節水體制,遏制奢侈用水和浪費用水的現象。

第二梯次的河北省,由于地下水長期超采以及經濟社會發展導致的用水剛性需求增加等因素,生態環境用水歷史欠賬較多,高耗水、大污染的工業比重高,需要繼續調整優化產業結構。

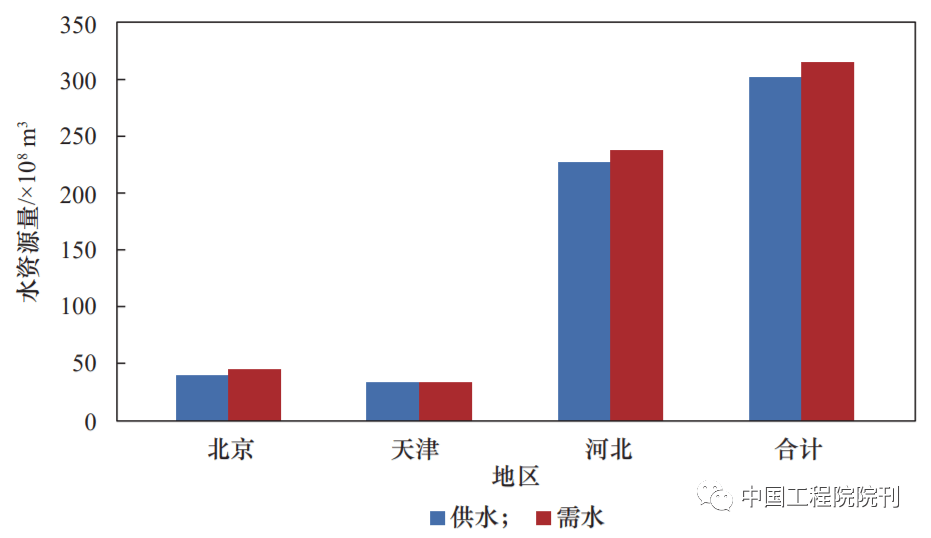

以2030年為未來水平年,從節約用水潛力角度評估京津冀地區未來供需平衡狀態。評估過程突出以下幾點:供求方面立足區域本底水資源條件和水生態環境狀態,基本維持地表供水現狀,充分利用區域內南水北調一期工程調入水量,增加非常規水源利用量,控制地下水超采并適當恢復地下水;在需求方面可挖掘的潛在節水量為2.07×109 m3,同時考慮支撐區域快速城鎮化帶來的城鎮生活用水的剛性增加。根據《全國水資源綜合規劃配置階段關鍵成果》分析得出:2030年京津冀地區可供水量約為3.029×1010 m3,需水量達3.171×109 m3,仍然缺水約1.42×109 m3;缺口以城鎮生活和工業剛性需求為主,主要位于河北省,缺水威脅尚未徹底消除。

為了保障京津冀地區水資源安全、修復水生態環境、促進京津冀地區未來社會經濟可持續發展,從水資源角度而言,應該立足“內部挖潛、外部調水”,充分拓展用水潛力,高效利用外調水,必要時進一步補充外調水(見圖2)。

圖 2 2030年京津冀地區水資源供需情況預測

(二)水環境治理現狀

1.海河流域水環境仍為重度污染,黑臭水體問題突出

根據《2016年中國環境狀況公報》,海河流域為重度污染,主要污染指標為化學需氧量、五日生化需氧量和氨氮。全年總評價河長15 565.2 km,劣V類水占評價河長的44.6%,天津市劣V類水接近其評價河長的70%,流域內70個省界斷面中的61.8%為劣V類。白洋淀、衡水湖、昆明湖、福海、東昌湖5個重點湖泊的水質為I~III類的水面面積僅占2.8%。流域內480個水功能區中有147個達到水質目標,達標率為30.6%。其中,一級水功能區(不含開發利用區)達標率為32.8%,二級水功能區達標率為29.7%。按水體類型統計,河流類水功能區全年達標率為32.1%,湖泊類水功能區全年達標率為15.3%,水庫類水功能區全年達標率為35.3%。

“水體污染控制與治理”國家科技重大專項海河項目組2013年調查數據顯示,北京、天津、河北的黑臭水體比例分別為33%、97%、35%;黑臭水體分布不均,石家莊山區的黑臭水體的比例為10%,而石家莊平原的黑臭水體比例則高達86%。

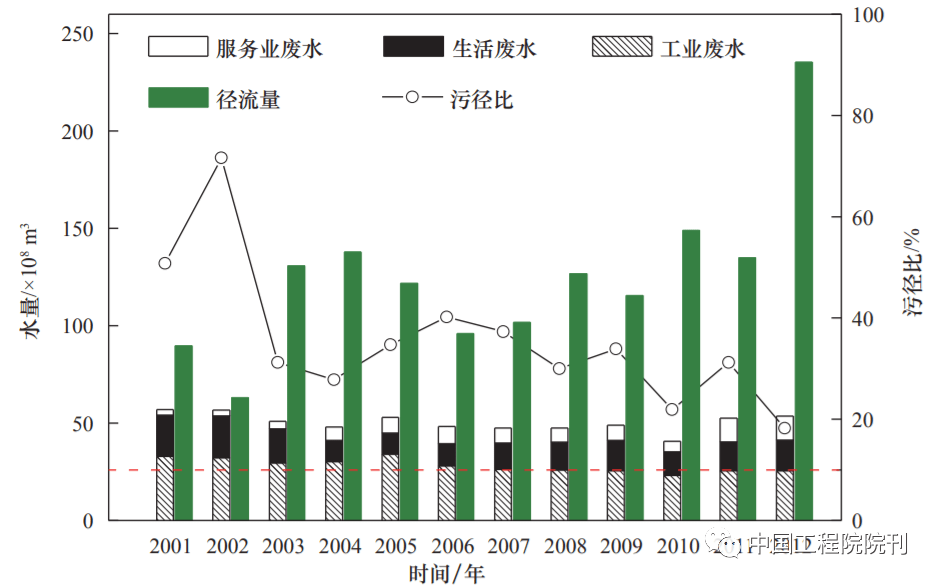

2.流量不足導致河流水流過程弱化,非常規水源補給特征顯著

平原閘壩林立,河道片段化、渠庫化,河流連通性差、流動性差,河流動力學過程基本消失。區域主要水系流量保障率基本在30%以下,各大水系年均流量均無法滿足流域棲息地完整性所需環境流量。2001—2012年,海河河流污徑比范圍為18.2%~71.6%,平均污徑比為35.7%,在2002年出現的污徑比峰值達71.6%(見圖3)。

圖3 海河徑流量、污徑比及污水分類(2001—2012年)

3.區域典型河流中新興污染物在城市和農田分布較高

新型污染物主要是藥物和個人護理品(PPCP)。PPCP廣泛分布于山區、城市和農田區域的河流中,其中城市和農田區域河流中PPCP污染較高,山區地帶的污染程度相對較低。

在新型污染物組成分析中,農田和城市地區中咖啡因(CAF)占比最高,同時城市地區中磺胺嘧啶(SDZ)和磺胺甲基異惡唑(SMX)等藥物的比例也較高。城市污水處理廠是城市中PPCP的主要來源,而農村地區分散的點源和面源是農村地區PPCP的主要來源。

4.河流生態環境質量差、生物多樣性低,水生態功能退化嚴重

海河流域50%以上河流生態環境狀況為中等偏差,難以為生物群落提供適宜的生存和繁殖棲息地。超過30%的河流生態環境為極差,中部平原段和下游濱海段超過45%,導致海河流域水生生物物種貧化,底棲動物群落多樣性水平較低,Shannon-Wiener指數為0.22~2.73。

5.地下水面臨水量性和水質性缺水壓力

1959—2003年,京津冀地區的平原區淺層地下水水位下降顯著,部分區域水位差接近30m。區域累計超采量超過1.55×1011 m3,已經形成了大量漏斗區。

區域72%的淺層地下水受到污染,“三致”污染物已經被監測到;在集中式地下水飲用水源地保護區和補給區內,存在1100多個潛在地下水污染源;填埋場、化工場、加油站等地下水污染源1.26×104個,其中40%存在地下水污染情況。

(三)區域水生態系統存在的問題和挑戰

1.水資源嚴重短缺,區域“社會–自然”二元水循環系統失衡

京津冀地區是我國嚴重缺水地區,水資源總量“先天不足”。1956—2000年的平均水資源量為3.7×1010 m3,僅占全國同期平均量的1.3%;人均水資源占有量為269 m3,僅為全國平均水平的12.5%。社會經濟快速發展的需求,造成了區域內水資源的過度開發。其中,天津水資源開發利用強度達到了70.2%,河北為82.9%,北京市則高達90.8%。自然水源補給的匱乏、工業廢水與城市退水的激增,使得2001—2012年間京津冀地區河流平均污徑比高達35.7%;非常規水源成為京津冀地區河流的主要補給,社會水循環過程的主導性特點突出。城市非常規水源再生利用與水質風險控制措施,直接影響著區域水資源安全利用、水環境質量和水生態健康。

2.水體黑臭與生態缺水復合效應突出,水生態極端退化

京津冀平原區呈現地表斷流、濕地萎縮和黑臭突出現象,半數河流的水資源短缺與水環境惡化致使水生生物棲息地嚴重受損,生態功能衰退,流域生態系統由開放型逐漸向封閉式和內陸式方向轉化。

造成京津冀地區水生態環境問題突出的深層次原因主要表現為3個失衡:

①水資源總量不足,開發利用過度,經濟社會發展與區域水資源關系嚴重失衡,成為京津冀區域水環境態勢嚴峻的主要根源;

②區域人口密集、產業聚集,城市群用水排水帶來的水污染物排放聚化效應突出,河流非常規水源補給特征突出是區域黑臭嚴重的直接原因;

③缺乏區域水環境管理聯動協調機制,水資源利益不均衡,上下游城鄉布局與產業發展缺乏整體統籌設計,準入標準、排放標準、執法力度缺乏協同機制,區域經濟發展與水生態保護的空間失衡,這是京津冀水生態不健康度較高的重要原因。

三、保障策略與建議

京津冀地區水資源約束很強,水環境污染很重,河流生態系統退化程度很高。水資源、水環境、水生態與經濟社會發展之間彼此失衡,水生態文明建設水平嚴重滯后于區域經濟社會發展的要求,已成為制約京津冀一體化和國家生態文明建設的重大瓶頸。著眼于促進京津冀生態環境質量持續改善、實現京津冀協同發展,提出水資源及水環境調控與安全的保障策略與建議。

(一)通過技術途徑打造“山水林田湖海”水生態格局

“山水林田湖海生命共同體”,從本質上深刻地揭示了人與自然生命過程之根本,是不同自然生態系統間能量流動、物質循環和信息傳遞的有機整體,也是人類緊緊依存、生物多樣性豐富、區域尺度更大的生命有機體。應開展整體性保護、系統性修復和綜合性治理。京津冀地區在已有的黃河水為水源的基礎上,充分利用長江水中線和長江水東線作為京津冀地區的外部輸入,緩解地區供水壓力,為飲用水安全提供基礎保障。同時,從產水、涵水、節水和凈水4個方面增強流域內部的產水性能、涵水性能、水資源利用率以及凈水能力。通過外部和內部的協同作用,達到飲用水健康持續的目標。最終構建水生態廊道,控制地下水超采并適當恢復地下水,保障生態基流,形成“山水林田湖海”水生態格局。

(二)構建水健康循環與高效利用模式

通過發展新技術、完善工農業管理等措施,達到水源多樣性的目的,為構建水健康循環和高效利用模式提供技術支持。水源包括常規水源和非常規水源。針對常規水源的健康循環和高效利用,主要應解決的問題在于水源的開采程度和常規水源在工農業中的合理分配。

而對于非常規水源,主要應解決的問題有:

①突出技術革新,發展新技術,實現商業化的海水淡化;

②管控及治理工農業排放,合理采用現有技術或改良生產工藝,實現污水或廢水在工農業中的內部循環;

③完善健康風險評價與管理技術系統,統籌規劃水健康循環和高效利用。

著力開辟以再生水為主的非常規水源,管控環境風險,將水的自然循環和社會循環有機結合,形成健康、高效、綠色的水循環與水利用模式。同步開展地下水污染有效控制,加強飲用水氟、硝酸鹽等污染控制,保障飲用水安全。

(三)發展與水生態承載力相適應的生產生活方式

流域水生態承載力是水資源承載力、水環境承載力以及生態承載力的有機結合,其主體內涵包括水資源供需、生態系統彈性力和環境容量,這些要素也是判斷水生態系統健康的“信號指示燈”。

建議在以下3個方面發展與水生態承載力相適應的生產生活方式:

①在農業方面,根據水資源總量進行種植結構調整、休耕農田節水、限水灌溉穩產;

②在工業方面,結合水體納污能力和生態容量,繼續優化產業結構,限制淘汰高耗水、高污染產業;

③在人居方面,綜合考慮生態系統穩定和彈性,合理進行城市布局,人口規模應適應水分布,倡導節水生活方式。

最終達成:以水定城、以水定人、以水定產。

(四)提升水環境質量與保障區域水生態健康

在解決好水污染治理問題的基礎上,注重水生態保護。確立保護優先、自然恢復為主的基本方針,建立水生態保護與修復的制度體系,增強水生態服務功能和水生態產品的生產能力。

①實施源頭控制,加強化工、制藥、鋼鐵等主要行業的源頭減排和清潔生產,降低重金屬、持久性污染物的環境風險;

②進行技術革新,推動生活污水處理提標升級,減少營養鹽和新興污染物的環境排放;

③發展綠色農業,減少化肥農藥施用,推廣清潔養殖,降低農藥和抗生素等的環境暴露,以達到恢復河流良好生態系統、生物多樣性顯著提升的目的。

(五)建立區域水環境質量協同管理體系

建立并實施區域水環境質量協同管理體系,需要流域尺度層面的科學決策與行政區劃尺度層面的高效管理相結合、水環境污染風險等級精細化與差異化相結合,并以經濟與環境協調發展、用最低代價實現水環境質量改善為基礎,推動制定《生態–環境–資源紅線保護法》,建立生態保護紅線管理制度;統一區域內的流域環境標準,建立水資源–水環境聯合預警與環境協作執法體制;創新綠色發展評價制度,實施領導干部環保政績考核;建設基于水生態承載力的產業發展機制,構建區域生態補償機制;完善信息公開與公眾參與機制,建立生態環境政務管理平臺。

(六)實行京津冀產業協同調配與污染減量化

京津冀一體化需要整體規劃三地的產業分工和布局,以達到高融合、高效益、協調發展的目標。著力解決產業協同發展的兩個主要問題:經濟區與行政區不一致,經濟基礎與基礎設施建設不一致。應對前者,重在京津冀內部的經濟開放和各行政區的利益協調;應對后者,天津和河北在協同發展過程中需實現經濟、交通的一體化。

資源和環境問題是京津翼協同發展面臨的重大挑戰。京津翼區域發展的協同與可持續,前提之一就是對京津冀的生態環境進行協同治理。發展理念應從“3R”向“5R”轉變:再思考、減量化、再利用、再循環、再修復。

①再思考,既研究資本循環、勞動力循環,還要研究自然資源循環;

②減量化,既包括原有的生產原料投入的“減量化”,還延伸到滿足人們的合理需求;

③再使用,從一物多用、廢物利用延伸到充分利用可再生資源,加強基礎設施與信息資源的共享,發展以廢物為原料的“再制造”;

④再循環,把經濟體系由生產過程粗放的開鏈轉變為集約的閉環,形成循環經濟的技術體系和產業體系;

⑤再修復,逐步修復被人類活動破壞的生態系統,與自然和諧也是創造財富,也是生產的目的。

(七)推進“半城市化”與農村污染治理

“半城市化”是指農村搬遷到鄉鎮或縣城(非大規模城市)的過程,是解決農村分散污染治理的有效方式。農村生活污水分為沖廁污水和洗衣、洗米、洗菜、洗澡廢水,一般不含有毒物質,往往含有氮、磷等營養物質,還有大量的細菌、病毒和寄生蟲卵。因傳統習慣、生活方式、經濟水平的不同,農村生活污水的水質水量差異較大。“半城市化”的過程將顯著緩解農村生活污水分布較分散、隨機性強、粗放型排放、污水流量小、成分復雜、可生化性強等突出問題。在推動“半城市化”的進程中,即使農村污染總量可能增加,但由于半城市化的統一性,使得污染更加集中而便于處理,可以適應更高的排放標準。

四、結語

系統性地解決京津冀區域協同發展所面臨的水資源短缺、水環境污染與水生態系統退化問題已是當務之急,研究提出多項區域水資源與水環境調控與安全保障的策略建議,以期為相關重大環境課題提供調研和決策支撐。

與此同時,建議將鋼鐵、化工、印染等重點行業的污染物協同控制,高耗水行業的節水用水與重復利用率提升,流域污染物總量控制,農業面源污染治理及灌溉節水,水環境容量與生態承載力提升等作為水資源與水環境調控與安全保障的核心舉措,全方位推動京津冀區域協同發展與生態文明建設,盡早實現京津冀區域生態環境質量的全面改善。

作者:曹曉峰,胡承志,齊維曉,鄭華,單保慶,趙勇,曲久輝

來源: 中國工程院院刊公眾號