導讀

針對合肥市水資源緊缺、河湖水環境狀況不理想等問題,結合合肥市再生水資源現況,以南淝河流域為例,從再生水水量、水質及補水路徑等多方面,對再生水補給河湖進行了系統性研究分析,對河湖生態需水量進行了優化配置。合肥市優化利用再生水補給河湖,可實現優質水資源的置換,并采取最少的工程措施,滿足河湖景觀水體的生態用水需求,從而改善河湖水環境狀況。

0 概況

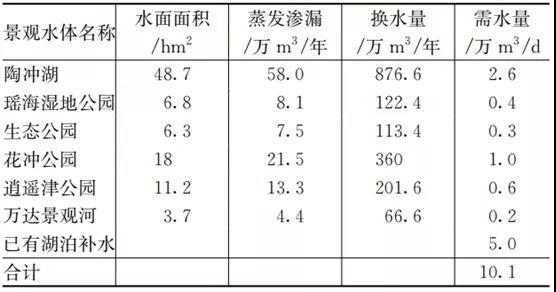

合肥市地處江淮分水嶺,包含巢湖水系和滁河水系。合肥市區主要河湖水系分布如圖1所示,合肥市區內河道主要有十五里河、南淝河、板橋河、塘西河、關鎮河、小板橋河、圩西河、許小河、四里河、二十埠河、派河,中心城區景觀水體主要有天鵝湖、南艷湖、翡翠湖、王建溝、陶沖湖、方興湖、花沖公園、杏花公園、銀河公園、逍遙津公園、生態公園、瑤海濕地公園,城市水系發達。但目前合肥市內各水系的補水,除降雨外基本都來自區域外淠河灌區和杭埠河灌區經滁河干渠的調水,補水水源較為單一,一旦遭遇大旱河道補水將難以保障。不僅如此,合肥市主要河流水質以Ⅴ類或劣Ⅴ類為主,而這往往也是由河道水體受污染,清潔水源不足造成。因此,合肥市內亟需優質水資源對各水系進行合理補給。

1 合肥市再生水水源條件

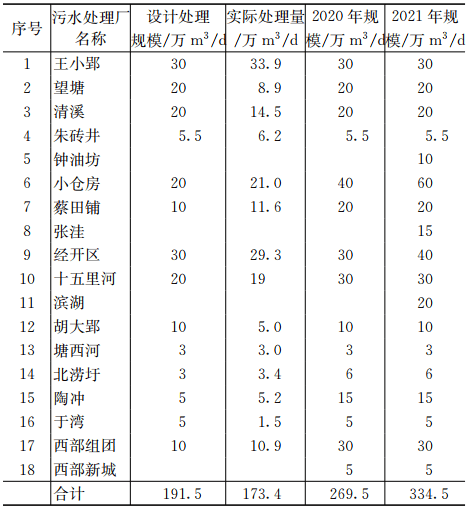

1.1 污水處理廠水量充沛

截至2019年12月,合肥市主城區有現狀污水處理廠14座,出水水質均達到類Ⅳ類,污水現狀處理能力為191.5萬m3/d,除在調試階段的望塘和清溪污水處理廠,其余污水處理廠處理水量均達到或超出設計規模,實際日平均處理量可達到173.4萬m3/d,預計2021年現況及規劃新建污水處理廠將達18座,處理能力可達334.5萬m3/d,因此合肥市再生水水源充足、水質穩定,具有良好的再生水資源開發基礎。

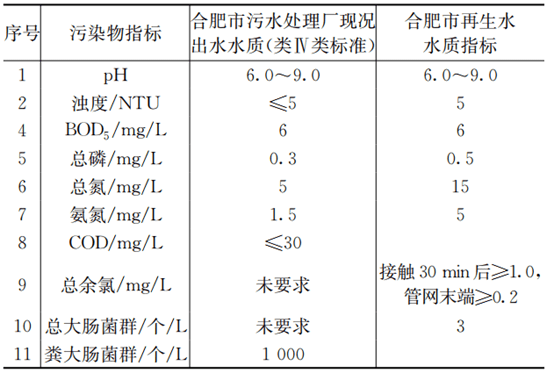

1.2 污水處理廠出水水質良好

合肥市再生水主要用于景觀環境用水、工業循環冷卻用水、城市綠化、道路清掃、建筑施工、大型公共建筑中水,再生水處理廠出廠水水質必須同時滿足《城市污水再生利用 城市雜用水水質》(GB/T18920)、《城市污水再生利用 景觀環境用水》(GB/T 18921)、《城市污水再生利用 工業用水水質》(GB/T19923)、城市污水再生利用 綠地灌溉用水》(GB/T 25499)等各用水水質標準的要求,將上述水質標準歸并后確定了合肥市再生水水質標準,其主要指標如表2所示。

合肥市污水處理廠現況出水水質,均可達到類Ⅳ類水質標準,因此所有污水處理廠均可作為再生水廠。

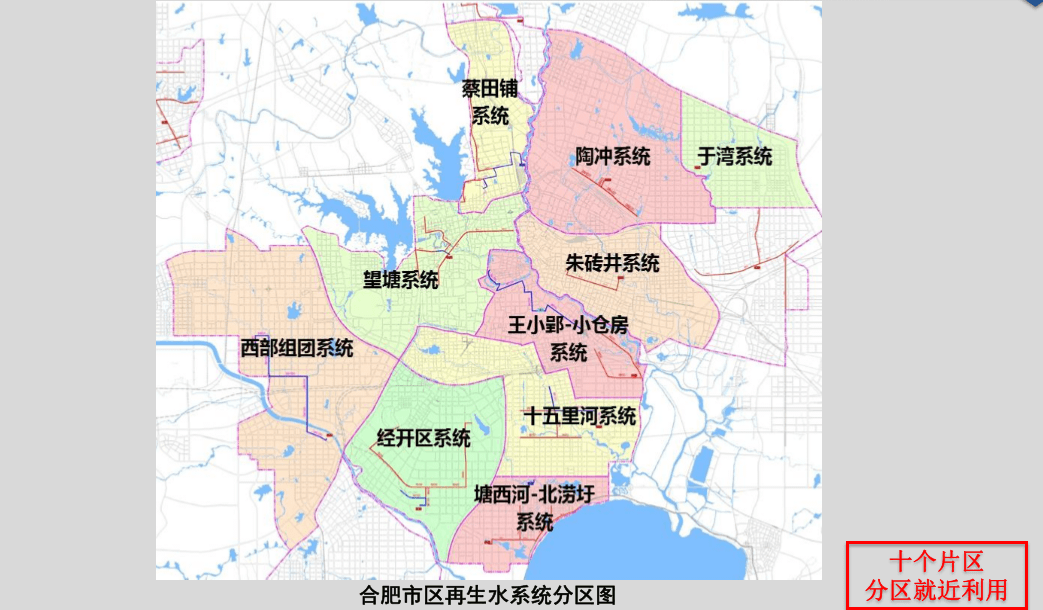

1.3 污水處理廠布局合理

合肥市區內污水處理廠分布較為分散,相對均勻地布置于主干河道沿線,有利于出水的就近利用,布局十分合理。因此,污水處理廠出水水量充足、水質良好且水廠布局合理,作為再生水水源補給河湖條件優越。

2 基于再生水利用的河湖生態補水方案

目前合肥市區內除派河、天鵝湖、南艷湖及翡翠湖的水質目標為Ⅲ類,再生水不滿足補給要求外,其余水體均可采用再生水補水。已建成有針對性的再生水補水工程有塘西河、關鎮河、小板橋河、許小河、環城水系、王建溝、方興湖等補水工程,總規模僅為35萬 m3/d,其余均為各污水處理廠尾水排河,是否滿足河道實際生態需求有待分析。因此,本次研究結合合肥市區內主要河湖的生態需水量對各污水處理廠補給河湖的位置和水量進行優化配置,以滿足河湖實際生態需求及提高再生水利用的合理性。河湖生態需水量為將河湖生態系統維持在一定水平所需要的水量,河湖生態系統功能包括維持河湖生物多樣性、自凈、調節水量、維持河湖形態等。

2.1 河道生態需水量計算

目前,國內外通常認為城市河道生態需水量主要包括:維持水生生物棲息地需水量(即生態基流量)、河流自然和人工植被耗水量、維持河流自凈能力需水量、河流水面蒸發需水量、河流滲漏需水量等。各部分水量計算方法如下。

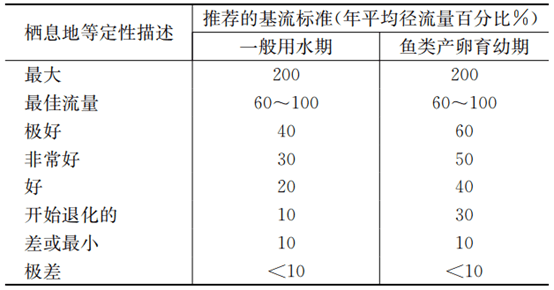

2.1.1 生態基流量Q基流

Tennant法是美國專家Tennant和美國漁業野生動物協會于1976年共同開發的一種標準設定法,該方法考慮了臨近棲息地、水力學和生物學因素,主要依據過去長系列的年流量記錄,采用河流年平均徑流量百分比作為河流最小推薦生態流量,標準范圍從“差和最小”(10%AAF)到“最佳”(60%~100%AAF),Tennant法推薦流量詳見表3。

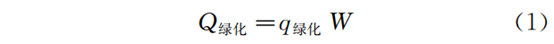

2.1.2 河流自然和人工植被耗水量Q綠化

式中 q綠化——綠地用水定額,m3/(m2·年),一般為0.3~0.9;

W——河道兩岸綠化面積,m2。

2.1.3 維持河流自凈能力需水量Q自凈

維持河流自凈能力的需水量,可根據河道水面形成的方式采用流速法或換水法。對于水面利用閘壩攔蓄形成的河道,通常采用換水法,借鑒湖泊換水量的計算方法。換水次數及換水深度的確定,應綜合考慮河道所在區域的重要性、補水水源情況等多方面因素。

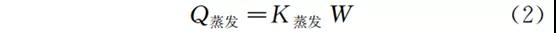

2.1.4 河流水面蒸發需水量Q蒸發

河道水面蒸發需水量根據水面面積、水面蒸發量,由水量平衡原理計算:

式中 K蒸發——蒸發系數,mm/年;

W——河道水面面積,m2。

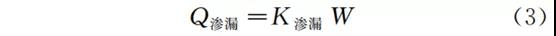

2.1.5 河流滲漏需水量Q滲漏

河流滲漏需水量是指當河流水位高于地下水位時,通過河流底部滲漏和岸邊側漏形式向地下水補充的水量,一般采用達西定律計算,可簡化為由水面面積和滲漏系數決定:

式中 K滲漏——含水層平均滲漏系數,m/年;

W——河道水面面積,m2。

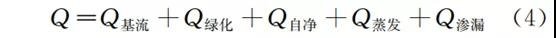

綜上所述,考慮合肥市河道綜合情況,以及合肥市良好的再生水回用基礎,河道生態需水量計算為:

該計算方法得到的生態需水量,安全系數高,補水保證率高,可作為遠期推薦值。

考慮河道所在區域重要性及用水特點,為使合肥市中心城區各河道具有良好生態功能,保持河流水面及流量處于優良狀態,本次目標生態基流量取多年平均徑流量的60%。

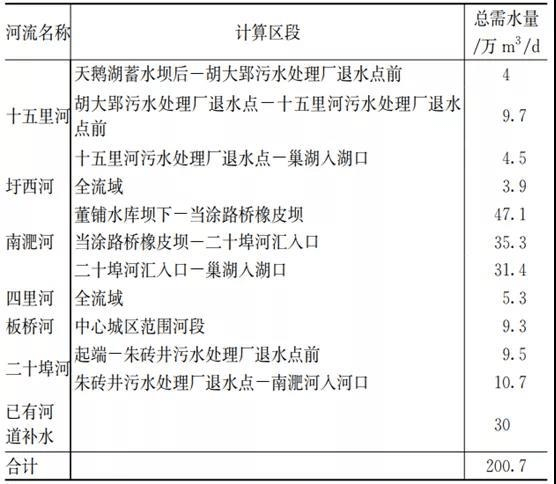

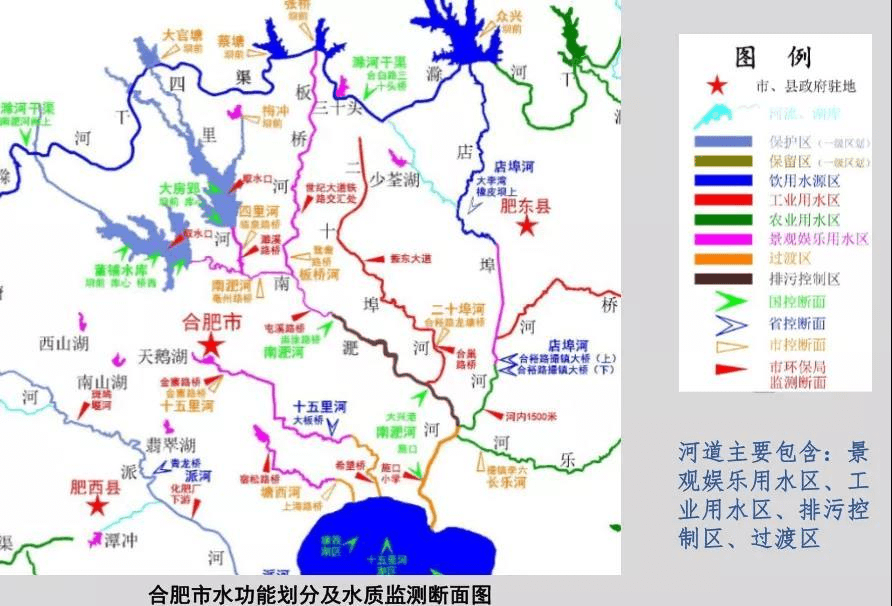

結合合肥市河道相關參數,河道蒸發量為691.8 mm/年,河道滲漏量取0.5 m/年,換水量按每月換水5次,每次換水水深1 m計算,沿河兩岸植被綠化用水定額取0.6 m3/(m2·年)。對研究范圍內的河道,根據沿岸閘壩、支流匯入口、污水處理廠尾水排放點、河道水功能區劃,分段進行了計算,計算結果見表4。由表4可見,合肥市區河道生態需水總量為200.7萬 m3/d,與合肥市區現況污水處理廠總規模較為接近,規劃遠期污水處理廠水量完全可滿足河道用水需求。

2.2 湖泊生態需水量計算

城市的湖泊景觀水體無論從形成方式,還是水源補給形式,及內外影響因素等基本受人工調控和人為影響,槽蓄法為近幾年城市河湖需水預測中常用的水力學方法。該方法充分考慮城市湖泊景觀水體為人工營造的系統這一特點,將需水量分為補充蒸發滲漏損失水量和流動換水量兩大部分。

2.2.1 蒸發滲漏損失量Q蒸滲

維持湖泊景觀水體水面面積的水量主要取決于蒸發滲漏損失,這是其基本需水量。

2.2.2 流動換水量Q換水

河湖的流動換水是保持良好水質的重要條件,湖泊生態系統的健康取決于湖泊的換水量。

因而合肥市湖泊景觀水體生態需水量計算為:

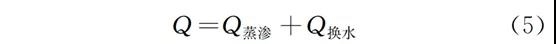

結合合肥市相關參數,河道蒸發量為691.8 mm/年,河道滲漏量取0.5 m/年。綜合考慮水源、補水工程等多方面因素,重點湖泊考慮每月換水1次、每次換水水深1.5 m。經計算,合肥市區湖泊總需水量為5.1萬 m3/d,已有環城水系補水工程,規模為5萬 m3/d,故生態需水總量為10.1萬 m3/d,計算結果詳見表5。

2.3 河湖生態補水系統方案

根據《合肥市水功能區劃》,合肥市河道水功能區主要包含飲用水源區、景觀娛樂用水區、工業用水區、排污控制區、過渡區等。生態補水的思路是對重點河段“保水量”,考慮“水動力、水景觀”效果,結合不同區域的用水需求及相關工程項目,提出具有可行性的優化方案。

河湖生態補水的優化配置,主要根據河道沿岸閘壩設置位置、上游支流匯入口位置、污水處理廠尾水排放點、河道水功能區劃來進行分段研究,以期針對不同的河道區段特性,進行最合理的分析。在合理分段并計算各河段生態需水量后,結合沿河污水處理廠的現況退水及遠期規劃規模、已建的補水工程,同時考慮一定支流的水量匯入,對各河段接納的水量進行核算,當滿足該河段生態需水量且退水點和支流匯入點分布較為合理時,可初步判定不需新建補水管線,但應經過現場調研復核后確定。對于不滿足生態需水量的河段,則根據水量缺口,將鄰近污水處理廠的尾水進行調配,并通過現場調研水質情況和調水管線建設的可行性,合理確定最優補水點。

2.3.1 南淝河干流系統生態補水方案

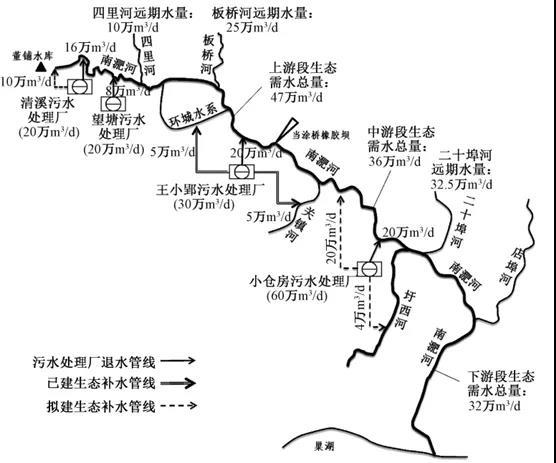

以南淝河為例,將南淝河分為三段進行分析,如圖2所示,起端董鋪水庫至當涂橋橡膠壩為景觀娛樂用水區,將其作為上游段,當涂橋橡膠壩至支流二十埠河匯入處為中游段,二十埠河匯入點至巢湖入湖口為下游段。上游段及下游段的水質目標均為Ⅳ類,中游段為排污控制區,暫不執行水質目標。

注:圖中污水處理廠處理規模均按2021年遠期規模計,水廠退水規模為現況規模。

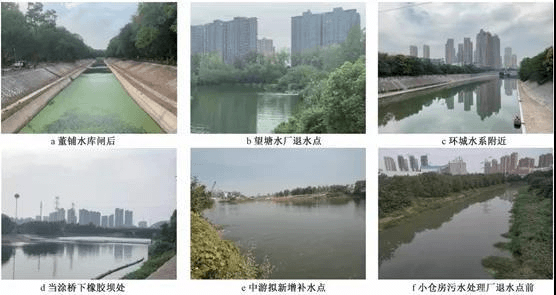

南淝河上游段,清溪和望塘兩座污水處理廠各有20萬m3/d設計規模的退水至南淝河,但目前兩座水廠均未達到設計水量,實際退水量約24萬m3/d。經計算,上游段河道生態需水量約為47 萬m3/d,考慮兩座污水處理廠退水及支流四里河、板橋河的水量匯入,可滿足上游段總水量需求。但起端董鋪水庫至清溪水廠退水點前的河道,因缺乏生態補水,水質惡劣,如圖3a所示。因此建議從清溪水廠調水10 萬m3/d至起點董鋪水庫壩后進行補水優化。望塘水廠退水點附近水質有明顯改善(圖3b),而后環城水系附近水體感官水質稍有降低(圖3c),待兩座污水處理廠達到設計規模并完成支流四里河及板橋河的生態補水后,預計水質將進一步提高。

南淝河中游段,計算所需生態需水量約為36 萬m3/d,王小郢污水處理廠20萬m3/d退水匯入后,仍有16 萬m3/d的水量缺口。此段中間擬新增補水點處(圖3e)水質相比于此段起端當涂橋下橡膠壩處(圖3 d)有所退化,此段末端小倉房污水處理廠退水點前(圖3f),河道水質感官已較差,因而建議從小倉房污水處理廠調水20 萬m3/d至南淝河中游,進行補水。

注:圖中污水處理廠處理規模均按2021年遠期規模計,水廠退水規模為現況規模。

南淝河下游段,計算所需生態需水量約為32 萬m3/d,小倉房污水處理廠目前有20萬m3/d尾水退入,二、三期還將各增加20萬m3/d,并考慮支流二十埠河的水量匯入,完全可滿足下游生態需水。

2.3.2 南淝河支流及周邊湖泊系統生態補水方案

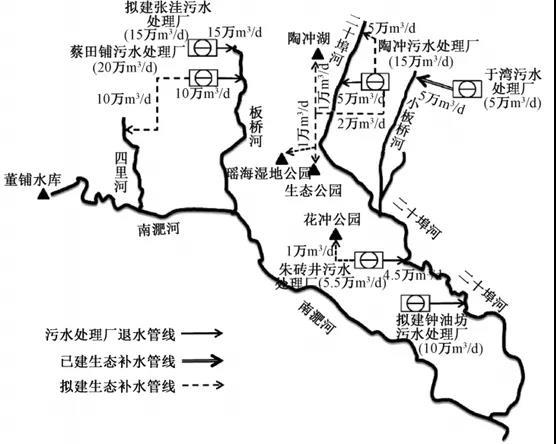

四里河和板橋河都是景觀娛樂用水區,近期水質目標均為Ⅴ類。經計算,四里河生態需水量為5.5萬m3/d,目前已有正在設計中的四里河生態補水工程,該工程從蔡田鋪水廠引水,補水至四里河起端東支及西支,規模為10萬m3/d。

板橋河生態需水量為10萬m3/d,蔡田鋪水廠2020年規模將達到20萬m3/d,除去向四里河的10萬m3/d補水外,仍有10萬m3/d退水排至板橋河,同時擬建的張洼水廠預計2021年也將有15萬m3/d退水排至板橋河,水量上可滿足需求。

二十埠河較長,分為兩段進行分析,起端至朱磚井污水處理廠退水點為上游段,退水點至南淝河為下游段,二十埠河近期水質目標為Ⅴ類。經計算,上游段生態需水量為10萬m3/d,陶沖污水處理廠目前已有5萬m3/d退水排入二十埠河,但仍存在5萬m3/d的缺口,現況河道水質一般。預計2020年,陶沖污水處理廠規模將達到15萬m3/d,屆時,建議調水5萬m3/d至二十埠河起端,即可滿足水量需求。同時,周邊湖泊陶沖湖、瑤海濕地公園和生態公園的水質還有提升空間,建議從陶沖污水處理廠向陶沖湖公園調水1萬m3/d,向瑤海公園和生態公園分別調水0.5萬m3/d。此外,花沖公園目前水質一般,建議從朱磚井污水處理廠向花沖公園調水1萬m3/d進行補水。二十埠河下游段,生態需水量為10萬m3/d,朱磚井污水處理廠和擬建的鐘油坊污水處理廠,遠期共有14.5萬m3/d退水排入二十埠河,同時有支流小板橋河的水量匯入,可滿足水量需求。

3 再生水優化補給河湖的意義

3.1 置換優質水資源

據了解,董鋪水庫、大房郢水庫、張橋水庫每年都要向南淝河及板橋河進行補水,僅2019年4月、5月就向南淝河及板橋河分別補水507萬m3及215.2萬m3,每年的非常態補水都在千萬噸以上。通過清溪及蔡田鋪水廠的尾水,可向兩條河實現20萬m3/d以上的補水,在滿足河道常態生態需水的同時,可置換出水庫大量的優質水資源,將水庫優質水資源用于更高水質要求的用途,實現水資源效益的最大化。

3.2 合理滿足河湖景觀水體的生態用水需求

合肥市區內各污水處理廠生產的再生水,結合河湖整體情況的優化補給,可滿足主要景觀河道及公園湖泊的生態用水需求。分段核算,結合污水處理廠布局,對河道進行多節點補水的分配,將采取最少的工程措施,實現最優的補水效果。

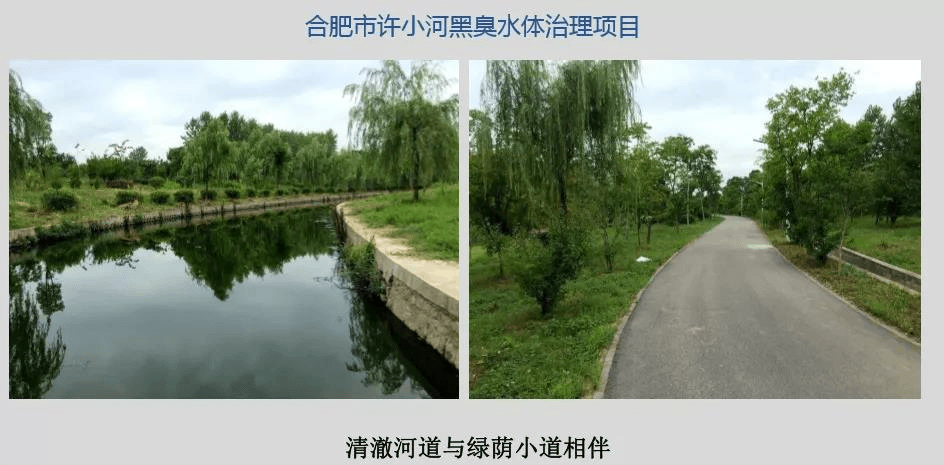

3.3 改善河湖水環境狀況

合肥市區內的許小河、王建溝、徐河三條支流原為黑臭水體,經過治理并采用再生水進行生態補水后,目前各條河道水質良好,產生了較好的社會、經濟效益。如果合肥市區內各條河道均實現再生水的優化補給,并假設河道沿線截污、清淤、面源污染控制等工程都已完成,河湖水質將明顯提升,旱季時各條河道也有望實現較為良好的景觀生態效果。

4 結論

(1)合肥市污水處理廠出水水量充沛,預計2021年水廠總規模將達到334.5萬m3/d,出水水質可達到準Ⅳ類標準,滿足再生水各項用水需求,且水廠較為均勻地布置于主干河道沿線,有利于出水的就近利用,作為再生水水源補給河湖條件優越。

(2)合肥市中心城區河道生態需水總量為200.7萬m3/d,湖泊生態需水總量為10.1萬m3/d。以南淝河系統為例,經詳細核算各河道不同區段及湖泊的生態需水量,結合沿河再生水源條件進行分析,增加部分河道及湖泊補水后,再生水可滿足南淝河全流域的生態用水需求。

(3)合肥市優化利用再生水補給河湖,可實現優質水資源置換,并采取最少的工程措施,滿足河湖景觀水體生態用水需求,從而改善河湖水環境狀況。

(4)僅僅依靠再生水進行補水是無法從根源上改善河道水質情況的,因此建議首先采取其他措施(如污水截流、清淤、控制點源、面源污染等),從根源上減少流入河道的污染負荷。

(5)本文的研究主要考慮了河湖生態需水量的優化配置,有關生態補水對河湖水質及流速的具體改善效果,以及考慮不同補水方式(包括間斷補水和持續補水)對河道水質改善效率等更全面的結論尚需要進一步進行研究。

來源:給水排水 陶志佳等