內容導讀

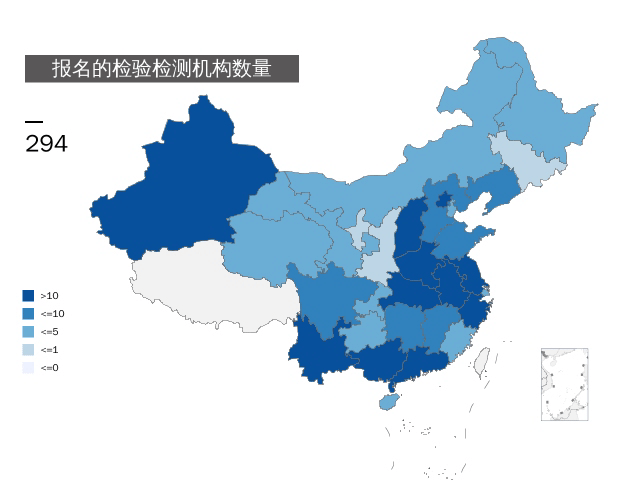

2019年,武漢市水務局選取具有典型性的南湖、湯遜湖、北湖、黃孝河、機場河、巡司河為流域試點,啟動“三河三湖”流域水環境治理工作,圍繞污水體系提質增效以及重點對流域內排水系統溢流污染問題,推進系統治理、綜合治理、源頭治理。

武漢市“三河三湖”流域包括多種排水系統類型,既存在合流制和分流制,也存在局部混錯接的排水系統,同時,還有當地較為特殊的“憋排型”排水系統,構成一系列管理實踐中的挑戰,在我國南方地區具有一定的代表性。這些挑戰主要體現在:

(1)由于“憋排”和高水位運行帶來的雨季實際截流能力降低;

(2)高水位和低流速加劇管線沉積,造成沿程污染物逐級衰減;

(3)管網收集、截流、調蓄、處理各系統設施在旱季與雨季的相互匹配問題。

鑒于“三河三湖”流域排水系統的復雜性,現實中排水系統類型與實際運行工況復雜多樣,且與規劃設計工況存在較大差異。為此,對“三河三湖”流域現狀排水系統的主要特征、問題、真實運行情況、規劃項目目標、技術路線、實施方案、預期效果與風險等進行全面評估,以期進一步優化“三河三湖”流域溢流污染控制方案與工程建設。

重點評估內容包括:

(1)排水系統“收集-截流-處理”的水量匹配關系;

(2)排水系統“源頭-過程-末端”污染物濃度衰減規律;

(3)管網淤積風險評估;

(4)污染物控制效率。

評估區域

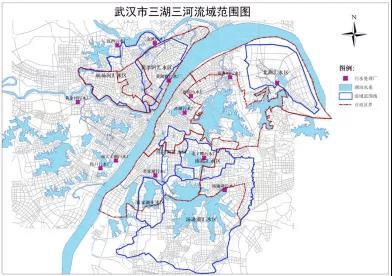

武漢市“三河三湖”流域總匯水面積約為516.34km2,基本覆蓋了中心城區人口最為密集的區域以及水環境壓力較大的流域,如圖1所示。以黃孝河流域合流制片區的評估分析為例,介紹此次主要評估內容及階段性評估結論。

圖1“三河三湖”流域范圍

01.“收集-截流-處理”之間的匹配關系評估

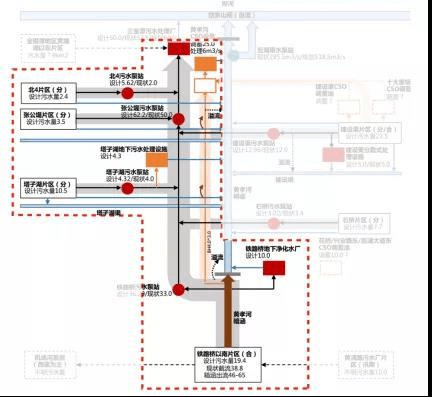

圖2所示為評估區域的排水系統概化圖,匯水面積約18km2,片區內雨污水全部匯入黃孝河暗渠,經末端鐵路橋污水泵站輸送至下游污水系統,暴雨時超過鐵路橋泵站的雨污水溢流進入黃孝河明渠,屬于較為罕見的大面積單一出口的排水系統。

圖2 黃孝河流域排水系統概化圖

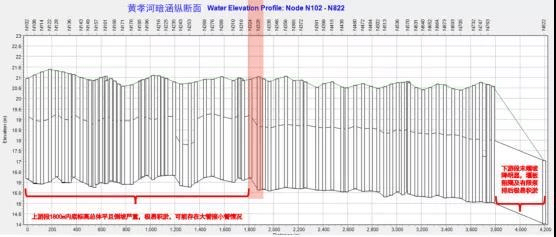

暗渠主干排水通道約5km,整體坡度低,如圖3所示。旱季與小雨時管網流速低,污染物逐步沉積,大雨時,管網流速增大,污染物經沖刷溢流排入黃孝河明渠,加劇溢流污染。

圖3 黃孝河暗渠縱斷示意圖

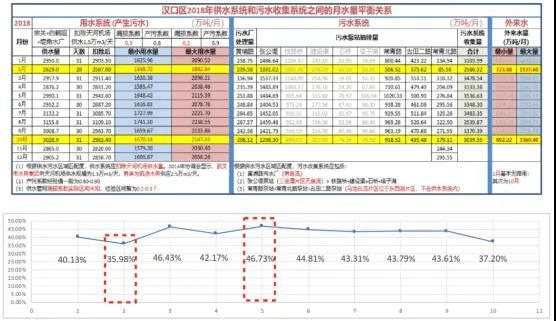

該區域旱季污水產生量約為19萬m3/d,末端截流泵站設計流量為38.8萬m3/d,設計截流倍數約為1;但區域地下水位較高,外水入滲量較大,《黃孝河機場河流域水環境綜合治理規劃》顯示,該區域旱季地下水入滲量占比約為40%,如圖4所示。末端鐵路橋泵站平時實際抽排量平均已達到33萬m3/d,基于管道與泵站可實現的實際截流倍數僅為0.2,全年平均溢流頻次超過30次(以24h間隔劃分,武漢市全年平均降雨場次約38場)。

圖4 管網外水量占比估算

同時,該片區末端的三金潭污水處理廠旱季已滿負荷運行,雨季無額外的處理能力,即與處理系統匹配的實際截流倍數為0。同時,若處理能力無法提升,則規劃提升系統截流能力后,增加截流的雨污水仍無法進入污水處理廠進行處理,且規劃建設的溢流調蓄設施也無法將調蓄的雨污水及時回送至處理廠進行處理。處理系統的能力不足是溢流污染控制系統的一個重要瓶頸。

02.排水系統“源頭-過程-末端”污染物濃度衰減規律

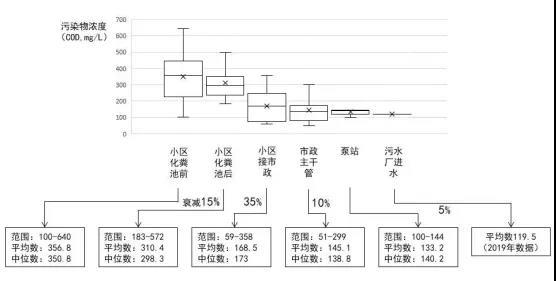

通過現場監測等手段,評估排水系統污染物來源、轉輸與排放過程,建立污染物的連續變化關系。圖5所示為基于現有監測數據得到的小區化糞池前、化糞池后、接入市政管網、市政主干管、泵站、處理廠的逐級衰減的變化情況,其中,源頭小區的污染物濃度衰減比例最大。后續將進一步開展持續性的監測和評估工作。

圖5 排水系統污染物濃度衰減變化過程

03.管網沉積和病害風險評估

由上所述,排水系統污染物沉積問題嚴重,如何快速評估診斷沉積風險較高的管段,對于后續系統治理與運維方案的制定尤為重要。本研究借助計算機模型,通過對管網流速的綜合分析,輔助診斷排水系統的沉積和病害風險。

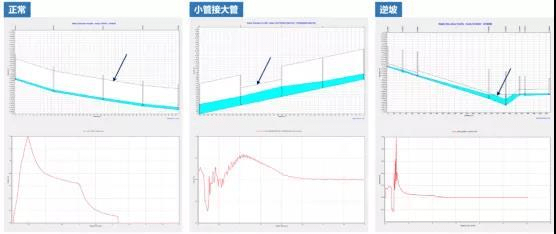

有效管段極端形態下,單根管段的流速變化大致可出現以下兩種情形,一種情形是流速過程線的變化趨勢與入流曲線基本一致,然而局部出現劇烈震蕩,呈現不穩定的狀態,另一種更糟的情形下流速過程線變化趨勢已完全改變,正負流速交替出現。針對相鄰管段的流速變化,正常情況下變化趨勢相似度較高,如果出現相似度差別較大的情形,則代表管道形態出現問題,如圖6所示。

圖6 相鄰管道流速變化示意

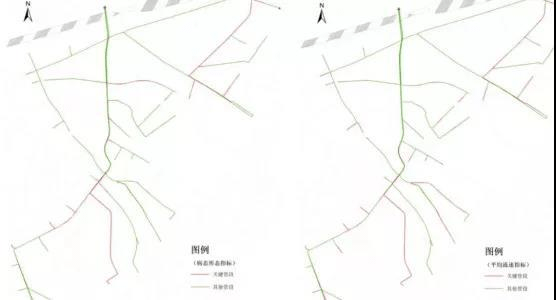

因此,通過模擬分析單個管段的平均流速、流速正負比、流速穩定性以及對比相鄰管段的流速過程線變化趨勢的相似性,可以綜合分析判斷不同管段的淤積風險。圖7所示為黃孝河合流制片區易沉積管段的模擬結果示意,其中關鍵管段的長度占比約為25%,由此指導后續進一步的現場調研、管道檢測、巡檢與運維管理方案等。

圖7 區域排水系統不同管段淤積風險評估結果示例

04.排水系統污染物收集與處理效率評估

根據排水系統污染物濃度衰減規律、實際截流能力等條件的評估,可以比較完整地還原出系統內全年污染物從收集、轉輸到處理的分配過程,如圖8所示。由于該區域系統的截流與處理能力不足,且有大量污染物在轉輸過程中沉積或漏損,導致全年污染物僅有不足50%進入處理系統進行處理,有超過25%的污染物直接溢流進入水體,約16%的污染物沉積在管道系統內。

圖8 系統污染物分配過程

05.主要結論

① 排水系統污染物在轉輸過程中濃度衰減明顯,污染控制效率低

通過對典型片區排水系統真實條件調研,并對“源頭-過程-末端”的污染物濃度進行現場監測,發現老城區源頭小區存在明顯的污染物沉積問題,部分小區從建筑出戶至市政管網過程中污染物濃度衰減接近50%,至末端污水處理廠污染物濃度衰減達到75%,直接導致大量污染物未有效輸送至污水處理廠處理,流域現狀實際進入處理系統的污染物占污染物總量的比例低于50%,系統污染處理效率低。

② 現有排水系統雨季“截流-處理”能力不足

現狀排水系統基本無雨季截流與處理能力,總體上,全年現狀平均溢流頻次超過30次(以24h間隔統計,全年平均降雨場次約38次),溢流污染量約占全年污染物總量的30%左右。

③“憋排”系統導致管網沉積問題嚴重

排水系統現狀普遍存在“憋排”問題與高水位運行,排水系統中污染物沉積量大,各流域污染物沉積量普遍占污染物總量近20%。沉積問題進一步削弱了系統排水能力,同時雨季暴雨徑流將累計沉積底泥沖刷溢流排入受納水體,加劇了溢流污染負荷。

④ 已有流域治理項目實施的優化建議

區域所屬污水系統正在進行三金潭污水廠擴建,現有黃孝河合流區溢流污染控制采用末端建設低位箱涵輸送至調蓄處理設施進行處置,上游合流區管網系統正在進行清淤及管網修復,建議后續進一步關注合流箱涵流態的優化,可進行合流箱涵結構優化、上游截流干線建設或者局部沉泥設施的建設等,解決合流區沉積污染問題。

⑤ 市區兩級重點工作建議

鑒于武漢市管網由市區分級管理的工作機制,建議區級加強支線管網的管護,提高流速,減少停留時間,有條件的鼓勵建設污水快速截留小系統。建議市級加強主干支線管網混錯接改造和修復的評估,以便于全面評價流域治理成效。

項目來源:

武漢市“三河三湖”流域溢流污染及初雨控制評估,資料由武漢市水務局、武漢市水務科學研究院、北京雨人潤科、武漢市規劃院聯合提供。

來源: 中國給水排水