導讀:隨著我國海綿城市建設的全面推進,對建成后的各類海綿城市設施進行高效的評估管理,正日益成為我國海綿城市建設水平進一步提升面臨的重要課題。澳大利亞墨爾本水敏性設施實行全生命周期評估管理,根據評估結果對水敏性設施進行維護和管理,并將評估中出現的問題反饋到設計、施工、運行和維護階段,促進各個階段的完善。本文介紹了墨爾本水敏性城市構建體系,基于墨爾本水敏性全生命周期評估管理,分析了我國海綿設施的細節管控與墨爾本水敏性設施管控存在的差異,重點介紹了墨爾本水敏性設施評估內容和案例,并提出了其對我國海綿設施評估的啟示,以期為我國海綿設施運行和維護提供借鑒和參考。

規劃設計–建設實施–評估管理是落實海綿城市建設工作的三個重要環節。近年來,我國相繼出臺了《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建》《海綿城市建設績效評價與考核指標》《海綿城市建設評價標準》等一系列的技術文件,從規劃設計和建設實施環節,極大地提升了我國海綿城市規劃建設的水平,促進了海綿城市建設工作從局部試點到全面推進的轉變。

隨著我國海綿城市建設工作的全面推進,海綿城市規劃、設計、建設的技術手段趨于成熟,但海綿設施建成之后的評估管理工作有待加強。海綿設施的有效運營維護,既可以保障運行效果,同時也可減少維修和更新,可大幅度降低投資。本文介紹了澳大利亞墨爾本水敏性設施評估體系,并且總結分析生態河流(living Rivers)評估項目,以期為我國海綿設施運行評估提供參考。

01.墨爾本水敏性城市構建

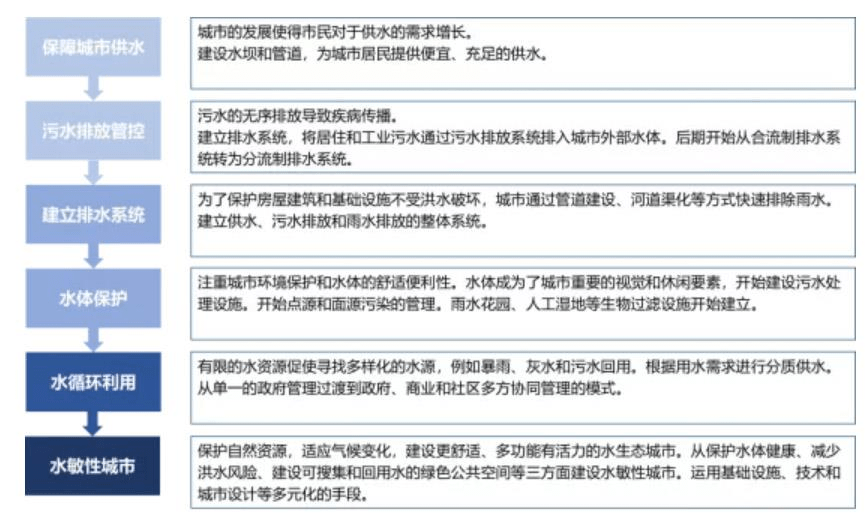

澳洲對于城市與水關系的認識經歷了六個階段(見圖1)。從單一的考慮供水、污水和雨水系統,逐步將供水、污水和雨水作為一個系統整體考慮,并且思考城市與水的和諧發展,將城市規劃與水體規劃相結合,最后形成了水敏性城市的構建模式。1999年,維多利亞州發布第一份水敏性城市設計指南。從城市開發尺度上,通過整合城市空間設計和綜合水資源管理的手段實現雨水的綜合利用。2015年,維多利亞州墨爾本發布《水敏性城市設計指南》,將雨洪管理、供水、污水管理一體化,同時兼顧景觀和生態系統。

圖1 澳洲城市和水關系六階段

02.墨爾本水敏性設施全生命周期管理

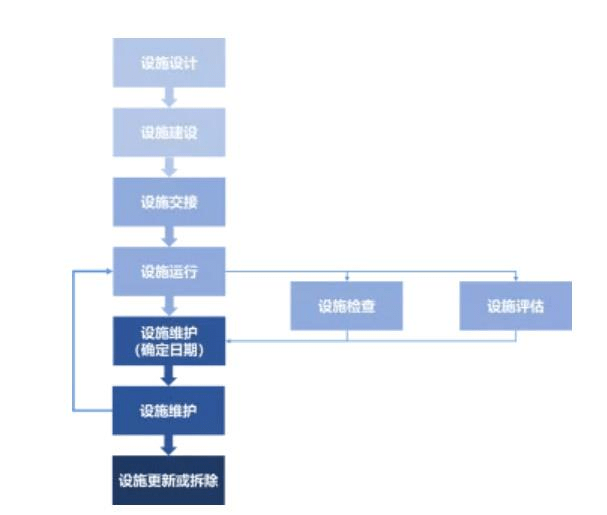

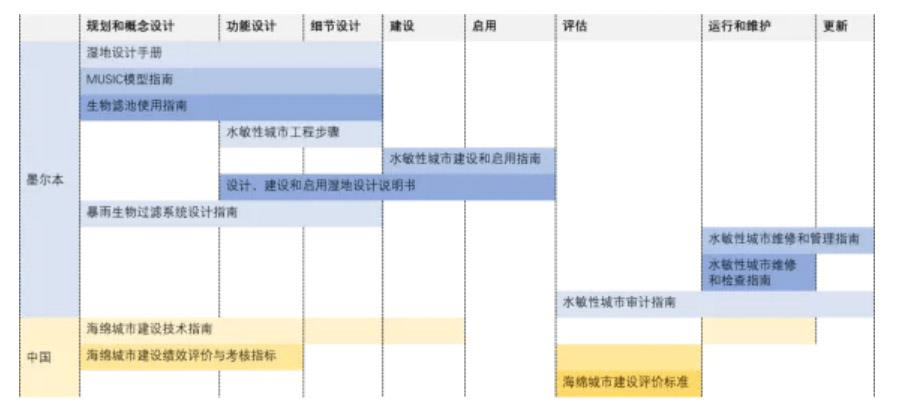

水敏性設施的建設和使用是實現水敏性城市的重要環節。墨爾本水敏性設施采用全生命周期管理的方式(見圖2),對于我國的海綿設施管理具有借鑒意義。墨爾本水敏性設施建設沒有停留在設計和建設階段,在設施運行過程中,進行定期的設施檢查和設施評估,發現設施運行問題,促進設施維護或更新,從而保障設施的良好運行。同時墨爾本發布多項指南,從規劃設計到建設啟用,并且持續關注運行維護,覆蓋水敏性設施的各個階段(見圖3)。指南內容詳盡豐富,使用者可以通過翻閱指南快速有效的進行水敏性設施的設計、建設、運行和管理。我國建設海綿城市指南以總體規劃和建設評估為主,缺少對于海綿設施的細節管控(見圖3)。《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建》對于規劃設計進行了總體把控,同時對于各個海綿設施的構造、適用性和優缺點進行介紹,但是對海綿設施的運行維護只有簡單說明。《海綿城市建設績效評價與考核指標》從水生態、水環境、水資源、水安全、制度建設及執行情況對于海綿城市的建設提出了目標和要求,各級政府以及相應的規劃設計單位根據此項規定開始海綿城市的規劃和設計。《海綿城市建設評價標準》是對海綿設施的實施效果進行評估,并未包含海綿設施的運行維護。由于我國的海綿設施的細節管控與墨爾本水敏性設施管控存在差異,本文通過介紹墨爾本水敏性設施的運行評估方式,以期能給我國的海綿設施評估提供借鑒。

圖2 水敏性設施全生命周期管理

圖3 墨爾本水敏性設施和中國海綿設施相關指南對比

03.墨爾本水敏性設施評估

2017年墨爾本水務局發布《水敏性設施評估指南》,詳細闡述了9類水敏性設施(洼地、生物滯留設施、雨水花園,生態樹池、濕地、沉淀池、滲透系統、透水鋪裝和污染物捕捉網等)的評估細則。

3.1 評估分類

《水敏性設施評估指南》將評估分為三種情況,即交接評估、簡單檢查和定期評估。交接評估,即在設施建成后交接給運行管理政府的階段,會進行全面的交接評估,評估設施的建成情況和運行情況。簡單檢查,即在設施運行期間,一般3~6個月進行設施的簡單檢查,保障設施的運行。定期評估,即在設施運行期間或強降雨之后,進行一年一次的定期評估。根據每一次的評估結果對水敏性設施進行維護和管理,并且將評估中出現的問題反饋到設計、施工、運行和維護階段,促進各個階段完善。

3.2 設施狀況評估

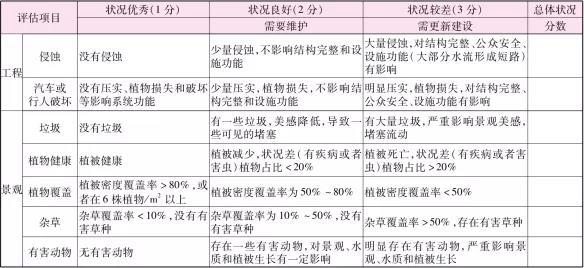

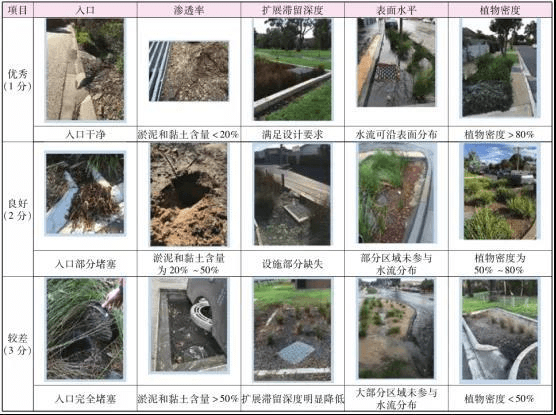

《水敏性設施評估指南》將水敏性設施細分為13個要素,周邊、入口、場地、植被基層、無植被滲透基層、滲透植被基層、水生植物帶、開放水體、垃圾和沉積物池體、出口、溢流和檢查口(不同水敏性設施包含不同的要素)。分別從功能和景觀兩個大方面進行各個要素的評估。評估指標包括是否堵塞、是否有結構破損或移除、植被覆蓋是否充足等。將各個要素的評估指標分為三級,優秀(1分)、良好(2分)和較差(3分),通過實地勘察,對每一個指標進行評分。表1為以雨水花園場地部分為例的評價指標和具體的評分要求。

3.3 維護優先級別

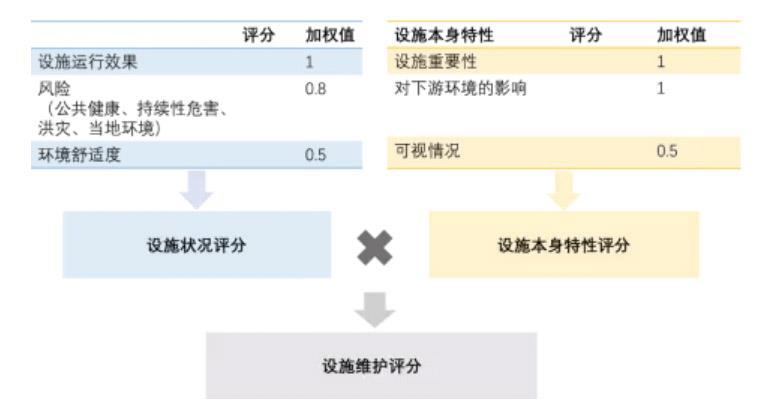

對于運行狀況較差的水敏性設施需要進行維護,但由于規劃時序以及預算的限制,不能同時完成所有設施的維護,因此需要確定設施維護的優先級別。《水敏性設施審計指南》在設施狀況評估的基礎上,疊加設施本身特性。綜合設施狀況評分和設施本身特性評分,確定設施維護的優先級別。通過這一體系,運行狀況差并且重要程度高的水敏性設施被識別出來,可以得到盡快維護。

圖4 水敏性設施維護評分示意圖

3.4 墨爾本水敏性設施評估案例

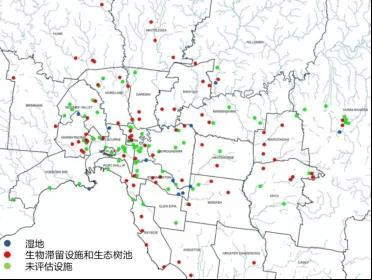

墨爾本通過生態河流項目(Living Rivers Program)建設了200多個水敏性設施。2017年,根據《水敏性設施審計指南》的指引,墨爾本水務局對其中95個水敏性設施進行了評估。其中包括57個生物滯留設施、25個生態樹池和13個濕地。

圖5 水敏性設施的位置示意圖

以生物滯留設施和生態樹池的功能評估為例。整個評估過程包括四個部分,評估標準細化、評估結果、關鍵問題識別和建議反饋。項目將《水敏性設施審計指南》的評估指標進行了細化,采用圖文結合的方式,統一評估標準(見表2)。評估結果顯示,生物滯留系統和生態樹池,25%滿足暴雨控制設計要求,50%低于暴雨控制設計要求,另有25%完全失效。失效的原因集中于入口堵塞、擴展滯留深度降低、植被覆蓋率低和滲透層堵塞。墨爾本水務局將評估結果反饋到水敏性設施各個階段。在設計階段,需要避免入口堵塞,入口需要設計下降段、采用合適的尺寸和避免植被生長;確保合適的植物密度和植物多樣性等。在建設階段,確保施工控制點,特別是表面水平、出入口高度等。在運行階段,在植物栽種期間關注植物生長,注重灌溉和水流管理。在維護階段,進行持續性維護,確保入口不被堵塞,滲透層保持滲透性等。

04.對我國海綿設施評估的啟示

澳洲在水敏性城市設計已經探索了三十年,形成了一套詳細的水敏性城市建設體系,對于我國高速發展中的海綿城市建設具有借鑒意義。我國亟需形成一套完善的海綿設施全生命周期管理體系,明確規劃管理、建設管理以及運行維護等各個階段的責任主體、監管部門和工作任務。目前對于規劃和建設階段,國家到地方相繼發布了管理辦法。而對于運行維護階段尚未形成詳細的管理辦法。因此形成海綿設施全生命周期管理體系,應補齊運行維護這一環節。

4.1 明確海綿設施運營維護主體

運行維護首先需要明確管理主體。我國海綿設施主要分為政府投資建設項目以及社會投資建設項目。政府投資建設項目有道路透水鋪裝、道路雨水滯流設施、下沉式綠地、植草溝、生物滯留帶、雨水花園等。其管理主體涉及到城市管理部門、林園綠化部門、公園管理部門、廣場管理部門等多個部門。可以遵循“誰投資,誰管理”的方式明確運營維護主體。社會投資建設的項目主要指居住小區內的海綿設施,應當由該設施的所有者或委托方負責運行維護。可納入物業服務范圍的設施由物業服務企業維護,無法納入物業服務范圍的由所屬社區負責維護。海綿設施的評估監管由當地政府負責。

4.2 完善海綿設施評估和維護指南

海綿設施建成之后,能否發揮運行效果,與設施運行狀況檢查和設施維護相關。在國家和地方已出臺的規劃指南和建設指南的基礎之上,應當完善海綿設施評估指南和維護指南。我國海綿城市通過各種技術手段實現,包括透水鋪裝、綠色屋頂、下沉式綠地、生物滯留設施、滲透塘、滲井、濕塘、雨水濕地、蓄水池、雨水罐、調節塘、調節池、植草溝、滲管/渠、植被緩沖帶、初期雨水棄流設施、人工土壤滲濾等。各類海綿設施的作用不同,結構各異。評估指南應根據海綿設施的特性,明確各自的評估時間、評估內容和評分標準,并且形成系統的評估記錄。維護指南也應明確個海綿設施的維護期限、維護項目,并形成系統的維護記錄。簡單的維護可以與評估檢查同步進行。在評估檢查過程中,發現一些嚴重問題或者難度較大維護工程,可以記錄在案,根據損壞情況和重要程度等評估結果,按照次序進行維護和更新。

例如,透水鋪裝,建議以3個月作為一個周期檢查其透水表面的情況,包括表面沉積情況,堵塞情況,滲透情況。根據其運行狀況,進行簡單的垃圾清理,堵塞物疏通等。以一年為周期,檢查其透水層厚度,并清理其排水通道。若透水層出現結構性破壞,則記錄在案,進行定期更新。

4.3 建立反饋機制

由于我國南方和北方存在差異,東部和西部也存在差異。統一海綿設施的規劃設計、建設和運行維護體系,可能存在地方性水土不服的情況。各地區的海綿設施運行維護也會遇到不同的問題,各地在海綿評估指南和維護指南的基礎上應當形成符合地方實際情況的指南。同時建立信息反饋機制,將海綿設施在實際運行中的情況,梳理反饋到規劃設計、建設、運營維護等各個階段。通過反饋信息,不斷完善我國海綿設施的設計理念、建設方式和運營流程,從而提高我國海綿城市建設水平。

本文的完整版刊登在《中國給水排水》2021年第6期,作者:鄭琦、王成坤、王川濤、劉旼旼,單位:中國城市規劃設計研究院深圳分院。