導 讀

在極端天氣頻發、城市化進程加速的今天,道路路面作為行泄通道排放超出管網承載能力雨水,在排澇除險中起到極為關鍵的作用,但目前我國在這一方面的理論與實際工程尚有推進空間。總結了發達國家及地區關于道路路面作為行泄通道在設計思路、設計標準、設計方法、設計要點等方面的內容,提出應首先重構道路雨水排放系統框架,面向道路雨水排放需求優化豎向規劃,并對發生超出管網承載能力降雨時道路作為行泄通道的設計標準、設計方法及相關要點開展深入研究,在實際工程設計中遵循新區規劃引領、舊區問題導向的原則;此外,建議道路工程相關的規范性文件充分融入雨水排放的需求。

0 引言

道路雨水排放是一項復雜的系統工程,但傳統設計通常僅側重于雨水管網,而忽視了道路路面在雨水排放中的角色;實際上,道路路面是城市雨水排放必不可少環節。除了提供基本的漫流途徑、對雨水進行有序匯集,在高重現期降雨發生時,道路路面可轉變為澇水行泄通道,用于排除超出管網承載能力的雨水,發揮排澇除險的關鍵作用。目前,國內逐步認識到路面行泄通道的重要性,但相關研究、工程實踐尚不成熟,落地實施較為困難。這部分的缺失導致城市的雨水排放乃至內澇防治工程整體能力有所不足。

部分發達國家及地區在經歷多年的實踐及研究后,逐漸形成了各自較為完整的道路路面排水理論。本文基于對發達國家及地區在道路路面排水方面主要內容的梳理,重點介紹了應對超出管網承載能力雨水的路面行泄通道設計在發達國家的基本思路、設計標準,分析了相關的設計計算方法;結合國內現有研究實踐,總結先進做法對國內路面行泄通道設計的啟示。

1 發達國家對路面行泄通道的研究實踐

1.1 路面行泄通道設計總體思路

英美等發達國家的城市雨水排放通常不僅局限于單一的排水設施,而是遵照系統的規劃設計理念。對道路雨水排放而言,當發生小概率降雨事件如25~100年一遇時,即高重現期降雨,雨水管網排水能力不足,路面行泄通道相應啟用,充當徑流的行泄空間,控制積水對周邊地塊、建筑產生的風險。

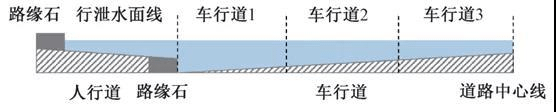

因此,路面行泄通道設計總體思路即為,日常情況下,道路承擔基本的交通運輸功能;當發生高重現期降雨時,徑流超出低影響開發設施、雨水管網的承載能力、道路路面的允許漫幅及水深,在部分或全部交通中斷的情況下,道路路面功能轉換為明渠。超出管網承載能力的雨水通過路緣石、機動車道、人行道及坡度形成的幾何空間蓄積、傳輸,排入就近的滯洪區、低影響開發設施或受納水體。此時應基于公眾安全及財產損失可接受的流速等參數,針對道路斷面進行評估和設計。

此外,發達國家對路面行泄通道一般遵照區域性設計的原則。因地形、坡度及高程控制對于道路雨水排放而言具有直接的影響,故在規劃階段就整體考慮了區域的道路雨水排放設計,通常在順應自然地形的同時,充分利用道路豎向,布置路面行泄通道。

1.2 路面行泄通道的設計標準

發達國家和地區道路雨水排放涉及的標準一般包括設計標準和校核標準,采用暴雨重現期和風險控制類限值等表征。設計標準主要用于道路下雨水管網量級的確認;校核標準則類似于國內的內澇防治設計標準,考察道路雨水排放系統中全部設施的綜合排水情況。因此,為設計應對超出管網承載能力雨水的路面行泄通道,需通過道路雨水排放標準的設計標準與校核標準配合使用,從中獲得道路路面所需分擔的徑流量。

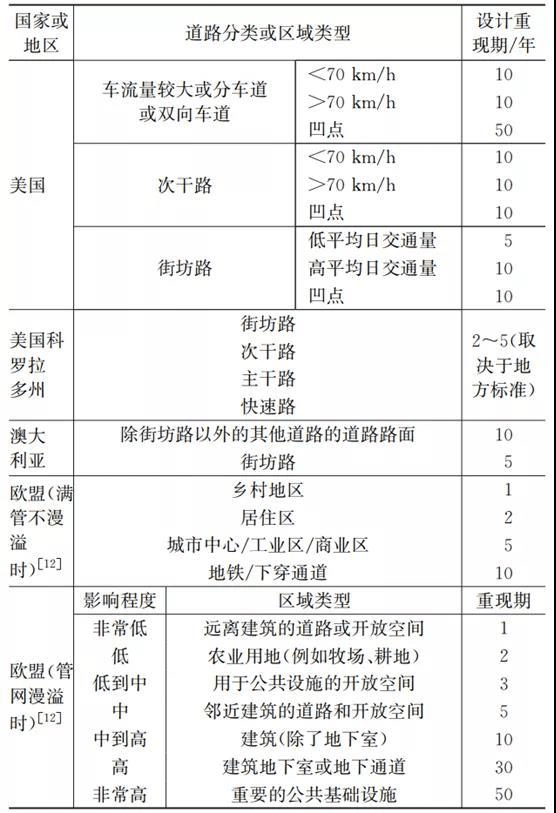

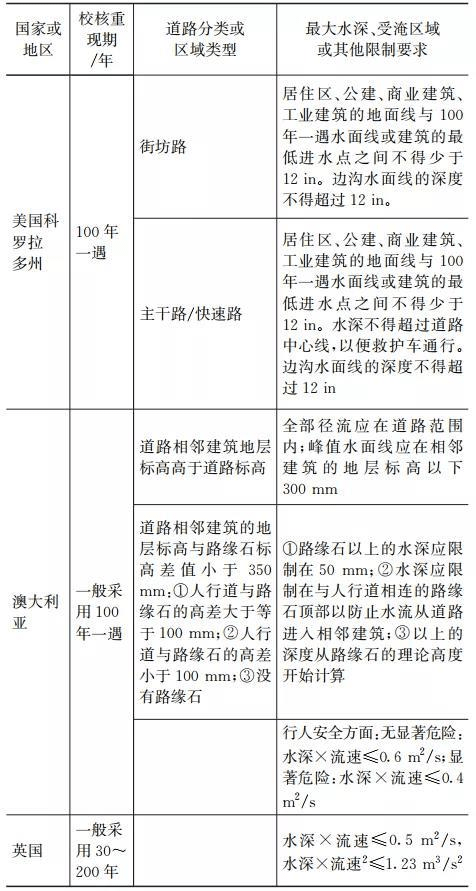

發達國家和地區的雨水管網的設計標準通常較高,與商業區、居住區、相關的道路5年一遇以上,重要路段則10年一遇以上(見表1)。另一方面,校核標準多數以50年、100年一遇起步,并輔以安全限值(見表2)。例如美國校核降雨通常選用100年一遇,同時要求一條車道仍可通行,部分地區同時檢驗道路的水深和流速;與美國相似,澳大利亞常用100年一遇作為校核標準,并詳細明確了高重現期降雨下,相鄰建筑地層標高、行人和機動車安全的限值;英國指出超出管網承載能力的雨水設計重現期暫沒有標準,多數情況下以30~200年一遇為合適,而對超出管網承載能力的徑流的流速與水深乘積、流速平方與水深的乘積提出分別小于等于0.5 m2/s、1.23 m3/s2的要求。

1.3 路面行泄通道設計計算方法

1.3.1 傳統設計計算方法

雨水管網的傳統設計一般基于推理公式進行手工計算,類比于此,亦可將其作為路面行泄通道的設計計算方法。以澳大利亞為代表,這一設計思路主要包括以下幾個步驟:

根據區域地形等因素劃定集水區,在集水區內基于道路的斷面、幾何參數計算道路路面過水能力。

選擇高重現期降雨設計標準,扣除雨水管網設計標準,計算差值對應的重現期,即道路路面需應對的設計重現期。

根據各條道路的過水能力、設計重現期獲得各道路路面可服務的不透水面積。

利用集水區面積及徑流系數得出設計服務面積,對比設計服務面積和可服務面積,能力不足則調整方案。

1.3.2 水文水力學模型設計計算方法

城市水文水力學模型自19世紀提出至今,在發達國家的使用已十分普遍,除常見的管網、河道規劃、設計、預測、評估或管理工作,部分國家和地區將路面行泄通道的分析也耦合進模型,將降雨、徑流、積水等過程經由模型運算。以英國為代表,建筑行業研究與咨詢協會提出的超出管網承載能力雨水的處理就大量借助了水文水力學模型。這一設計方法主要包括以下幾個步驟:

使用降雨事件、地形模型識別地表水流走向;對比水流走向和區域路網,明確實際的排水路徑,即路面行泄通道。

構建雨水管網模型、行泄通道的路面模型(可采用明渠形式),通過檢查井連接,形成管網-路面排水系統模型。

重新模擬降雨事件下,考察路面行泄通道的水深與徑流流速是否符合要求,必要時調整設計,如放大管徑、增加調蓄設施等。

1.4 其他設計要點

1.4.1 路面行泄通道在新舊區的側重

對于新建的區域,發達國家的經驗顯示,在規劃階段應盡早考慮整個區域的道路雨水排放系統的設計;同時,區域中路面行泄路徑的選取應順應自然地形。在我國,建設用地豎向規劃承擔這一任務,故豎向規劃應充分考慮路面行泄通道的需要。

對于舊區而言,重點應當解決既有條件下的積水情況。例如英國建筑行業研究與咨詢協會出版的城鎮內澇管理報告中,提供了大量已建城區澇水治理的案例。這些案例均在明確引起內澇原因的基礎上,利用路面坡度調整、路緣石和低影響開發設施的建設等措施,妥善處理了發生超出管網承載能力降雨時造成的積水。

1.4.2 道路坡度的設置

出于排水需求,發達國家的排水設計多對路面坡度做出規定。值得注意的是,英國等歐洲國家一般對坡度的要求更多基于地形,沒有在一定設計速度下嚴格規定縱坡指標;而美國設計手冊也指出在地勢非常平緩或道路變坡點上,路面徑流將更多利用橫向排水:在凹形或凸形豎曲線的位置應考慮加大道路橫坡。

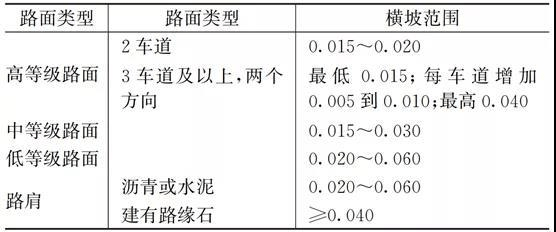

針對橫坡,美國綜合排水所需的合理坡度范圍及機動車舒適安全行駛的需要,提出了常見路段的橫坡選擇范圍。由表3可見,依據路面劃分的類型具有不同的取值范圍,且隨著車道數量的增加,遠離道路中心線的車道橫坡可逐漸加大。

1.4.3 路面行泄通道排除徑流的出口

使用道路路面作為行泄通道時,通常可配合周邊環境條件,除一般河道、溝渠及其他水體外,在當前海綿城市建設的背景下,低影響開發設施、調蓄設施等也是良好的選擇。英國建筑行業研究與咨詢協會提供的多數案例即充分結合了公園綠地、植草溝、滯留塘進行建設。

2 國內研究實踐及啟示

目前,國內與排水或道路工程相關的一些規范針涉及了部分路面行泄通道的內容。例如2016年發布的《城鄉建設用地豎向規劃規范》提到道路作為臨時行洪通道的路邊徑流深度、徑流深度與流速乘積的限值;2017年,住房和城鄉建設部發布的《城鎮內澇防治技術規范》(GB 51222-2017)指出了應對超出管網承載能力的雨水應預設道路行泄通道,并提出相關規定。

國內學術界對路面行泄通道也逐步開啟了一些研究。李俊奇等結合國內海綿城市的建設理念,提出了大排水系統的規劃設計方法;程小文等梳理了以案例介紹了行泄通道的規劃布設;李貞子等總結了我國古代城鎮道路雨水排放的建設情況;呂恒等在優化提升雨洪模型的基礎上,定量分析了道路作為行泄通道的排水作用。此外,還有一些工程或研究將海綿城市的要求與道路路面排水相結合。

總體而言,國內在路面行泄通道方面已有一定的研究基礎:規范性文件提出了相關理念或標準限值,學術研究方向包括了海綿城市道路設計、排水要素理論計算或施工技術等。但更為深入的道路雨水排放系統理論闡述、路面行泄通道設計方法、細節還未能完全明確,不利于其實際工程落地。幾個關鍵問題總結如下:

(1)缺乏整體設計的理念,道路雨水排放系統需重新梳理構建。由發達國家的經驗可知,道路雨水排放需要有系統的規劃設計理念,而不是僅依靠雨水管網。路面行泄通道作為及其重要的道路雨水排放設施,與雨水管網、低影響開發設施相互銜接,在必要時發揮徑流傳輸的作用。

然而長期以來,國內城市的道路雨水排放系統僅由雨水管網構成。雖然隨著城市建設的進步,國內逐步認識到道路雨水排放系統不僅局限于排除低重現期降雨的雨水管網,但是目前適應新形勢的道路雨水排放系統尚未得到清晰的界定,系統內部組成元素間相互關聯與作用關系亦未得到明確,導致路面行泄通道缺乏頂層設計。

因此,應首先整體梳理構建道路雨水排放系統,厘清其組成部分、各部分間的關系,明確路面行泄通道的頂層設計。

(2)城市豎向規劃對道路雨水排放考慮不足。發達國家明確了在新區建設中前期規劃對于雨水排放工程的重要性。對城市道路而言,設計通常以豎向規劃、道路專項規劃等為上位規劃。其中,如何有序組織地表徑流,形成地面雨水排放路徑,很大程度上直接由豎向規劃引導。

當前,國內城市在進行豎向規劃時,通常沒有充分考慮路面行泄通道的排水需求。因此,下一步應研究對城市豎向規劃的優化,明確如何將路面行泄通道的排水需求與豎向規劃相結合,提出豎向規劃應增加的內容、相應的編制方法等。

(3)研究路面行泄通道設計思路與方法。作為落地的關鍵環節,提出具體的設計思路與方法才能提高路面行泄通道的實施性。以“新區規劃引領、舊區問題導向”為首要原則,應重點探索適合于國內城市應對超出管網承載能力雨水時道路作為行泄通道的設計方法及要點。

(4)促進各專業協同。部分發達國家將詳盡的排水設計并入道路工程中,保證了專業間良好的協作性。而我國的道路、排水設計通常參照不同專業的設計規范,由于所參照的相關規范未能統一目標,即無法為道路雨水排放服務。例如,為滿足道路與周邊地塊標高的協調,且遵循規范所提縱坡不小于0.3%的要求,設計往往形成鋸齒形道路縱坡面,造成人為的低洼點,反而容易引起積水。

目前,排水方面的認知逐步進步發展,但最終落地實現還需通過道路工程作為載體。因此建議各類研究成果不僅用于支撐排水方面的規范性文件,道路相關的規范性文件也應充分融入城市排水、內澇防治的需求。

(5)細化道路雨水排放標準。由發達國家道路設計的規范性文件可知,不同類別的道路在抵御不同級別降雨時不是“一刀切”要求,而是被賦予了不同的標準,這能夠更好地區分交通優先級、利用可淹沒空間。因此,我國可結合自身道路工程的做法,在排水方面針對道路路面進行更為詳細的劃分,以供選用。同時,細化道路路面雨水排放在控制條件方面的標準,包括降低行人及行車風險的參數等。

3 結語

部分發達國家和地區較為完備的理論體系詳細闡述了路面行泄通道的通識、標準,主要排水要素的計算方法,規劃設計思路等。國內在這一方面可借鑒發達國家和地區的先進做法,今后應在轉變設計思路的情況下,深入研究道路雨水排放系統,完善豎向規劃編制方法,以及研究適用于國內路面行泄通道的排水標準和設計方法。

作者:蔡輝藝;作者單位:福州市規劃設計研究院集團有限公司。