- 項目簡介

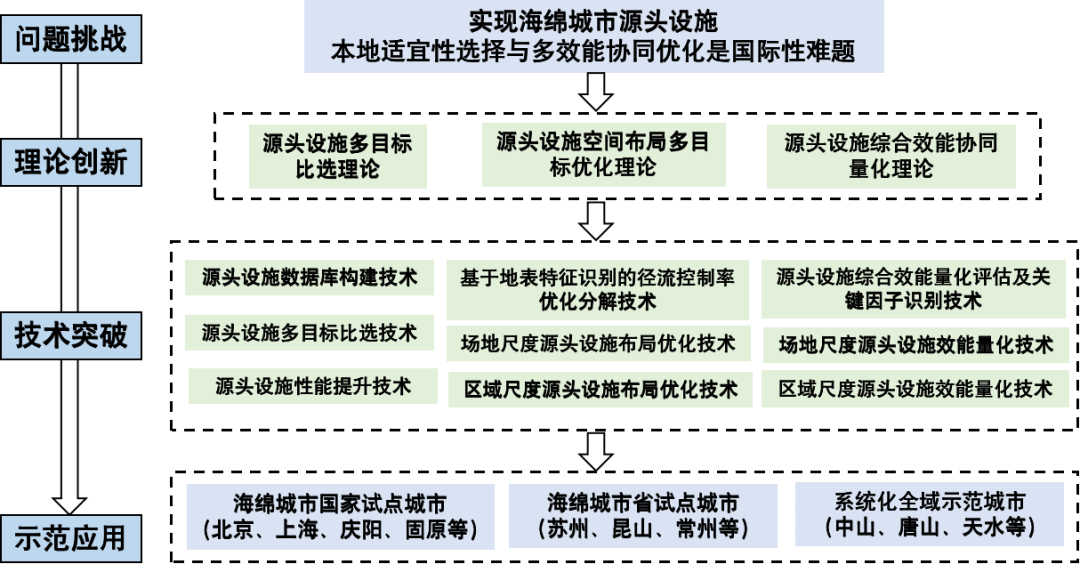

在海綿城市建設過程中,如何實現源頭設施的本地適宜性選擇與多效能協同優化是國際性難題。海綿城市源頭設施是從源頭對雨水徑流水量和污染物進行控制,體現了海綿城市的內涵,是海綿城市建設中實現源頭減排的關鍵環節。而海綿城市源頭設施規劃和建設是涉及面眾多的系統工程,在實際建設工程中存在不少理論和方法問題有待突破。自2013年以來,項目團隊“產-學-研-用”緊密合作,提出了海綿城市源頭設施比選與布局優化理論,突破了源頭設施效能提升、多目標布局優化以及全生命周期效能量化評估等關鍵技術難題,建立了海綿城市源頭設施“比選-優化-評估”的全生命周期技術和方法體系。

經科技成果鑒定,由任南琪院士為組長的專家組一致認為該成果技術路線科學合理,社會環境效益巨大,整體上達到國際先進水平。 - 主要技術內容

(1)創新點

1)提出了海綿城市源頭設施比選體系與典型源頭設施效能提升技術和方法。在國內初步建立了中國海綿城市源頭設施數據庫,提出多目標條件下海綿城市源頭設施比選體系,根據源頭設施對降雨徑流的控制效果,有針對性地提升了典型海綿城市源頭設施的性能。

2)開發了基于地表特征的年徑流總量控制率優化分解模型,提出了不同尺度源頭設施布局優化技術體系。實現了地塊尺度上基于地表特征的年徑流總量控制率指標優化分解。進而從場地尺度和區域尺度分別提出基于模擬模型和多目標優化方法的海綿城市源頭設施的布局優化方法,實現了不同尺度海綿城市源頭設施選址、規模、布局的優化。

3)構建了海綿城市源頭設施生命周期環境與經濟集成量化評價方法。綜合考慮源頭設施不同生命周期階段的環境與經濟效能,實現了不同尺度源頭設施建設環境與經濟綜合效能的量化分析,識別了關鍵影響因子,有針對性地提出了降低環境影響與經濟成本的有效措施。

圖 項目主要技術成果示意圖

(2)應用推廣情況

項目研究成果應用至北京、上海、珠海、固原、慶陽等國家海綿城市試點城市,蘇州、昆山、常州省級試點城市以及天水、中山、唐山等示范城市。

本項目編制《海綿城市低影響開發設施比選方法技術導則(T/CECS 866-2021)》、《海綿城市建設技術標準(DG/TJ08-2298-2019)》、《海綿城市建設技術標準圖集(DBJT08-128-2019)》、《海綿城市規劃編制與評估標準(DB11/T 1742-2020)》等地方和行業標準正式發布實施,為規范我國海綿城市規劃、設計、建設和運行提供了技術保障。

(3)經濟、社會效益情況

相關研究成果已獲得:1)授權專利19項;2)計算機軟件著作權6項;3)編寫標準指南規范5項(地方標準4項,團體標準1項);4)編寫專著3部;5)發表中英文學術論文45篇(SCI論文28篇,中文核心期刊17篇)。項目研究成果2014年被列為中美能源和環境十年合作框架(TYF)的八項重要成果之一;模型成果作為海綿城市建設試點考核評估附件由住建部下發,支持了我國30個海綿城市國家試點城市的建設和評估。中國國際電視臺、東方衛視、福建衛視、中國建設報等多家媒體對項目成果推廣應用的國家海綿試點區建設效果進行了多次報道,國內社會環境效益顯著。

水協出版物

關于協會 協會簡介 協會章程 協會歷史 協會制度 協會負責人 會長 副會長 秘書長 組織機構 組織架構 理事會 監事會 秘書處 分支機構 地方水協 專家智庫 戰略咨詢委員會 顧問委員會 專家團隊 標準化工作委員會 信息公開 政策規范 法律法規 行政法規 政策文件 政策解讀 國家標準 國家標準動態 現行國標 行業標準 行業標準動態 現行行標 國際標準 通知公告 業務活動 水協年會 2022/2023年會 2021年會 團體標準 簡要介紹 機構制度 團標申請 現行團標 團標動態 工程案例 簡要介紹 管理辦法 入庫申請 已入庫名錄 教育培訓 簡要介紹 管理辦法 培訓計劃 培訓基地 培訓動態 科學技術獎 簡要介紹 管理辦法 往年獲獎名單 科技成果鑒定 簡要介紹 管理辦法 申請鑒定材料 往年鑒定成果 產品推薦 簡要介紹 管理辦法 在線申報 產品名錄 統計年鑒 新聞動態 水協要聞 行業要聞 地方水協動態 綜合新聞 業務交流 行業熱點 國際交流 會員中心 管理辦法 會員名錄 副會長單位 常務理事單位 理事單位 會員單位 會員風采 理事會動態 會員登錄