3.1項目簡介

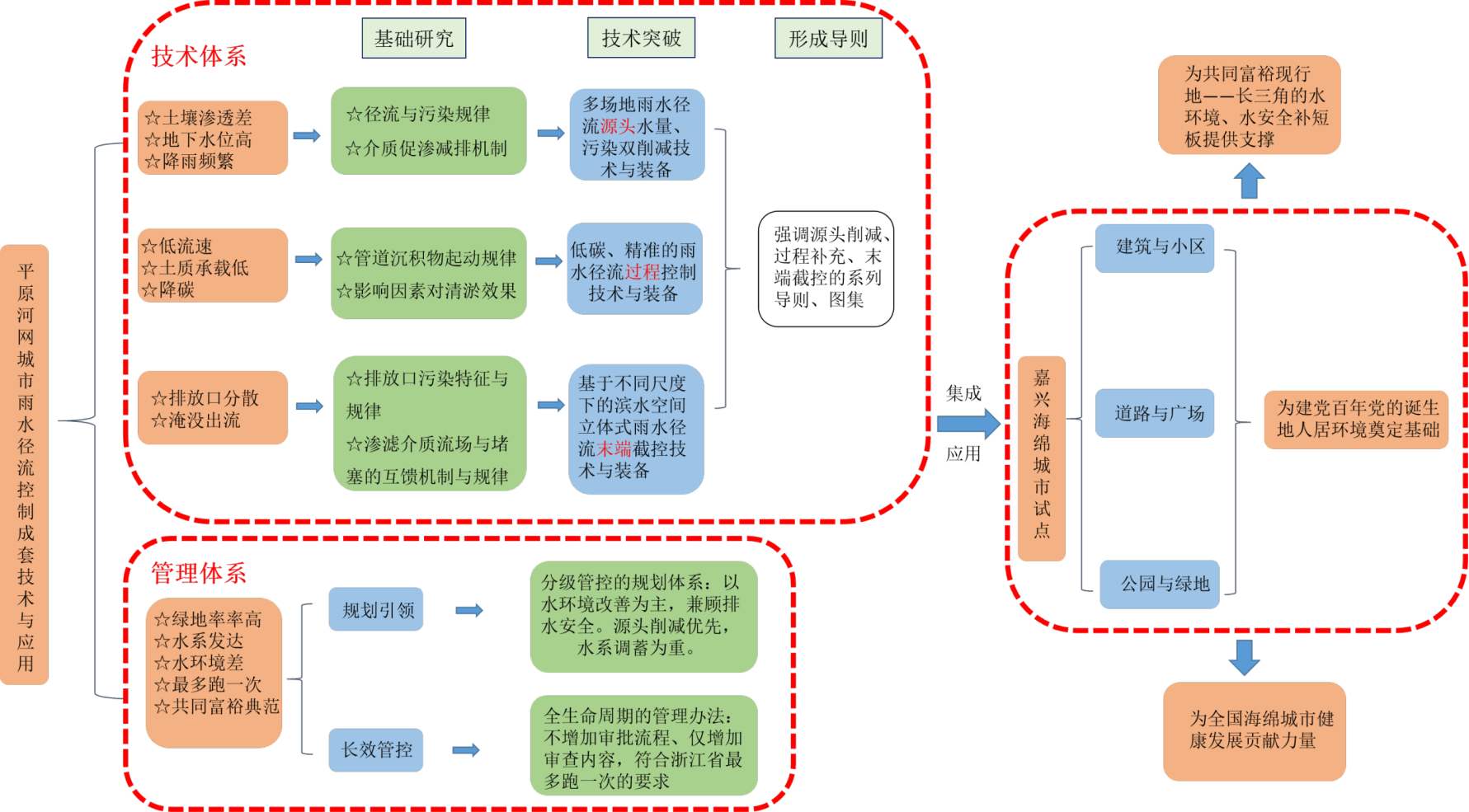

平原河網(wǎng)城市主要位于長三角區(qū)域,然而該區(qū)域在雨水徑流控制方面,面臨“土壤滲透差易形成徑流且難控制污染、地形平坦管道流速低易形成淤積、排出口分散且淹沒出流難以攔截污染”等技術(shù)瓶頸,在國家水體污染控制與治理重大專項資助下,由研究團隊歷經(jīng)9年的研發(fā)和示范,形成“平原河網(wǎng)城市雨水徑流控制成套技術(shù)”標志性成果。最終形成了“源頭削減、過程控制、末端治理、管理保障”的成套化技術(shù)體系,技術(shù)路線見圖3-1。

經(jīng)科技成果鑒定,由任南琪院士為組長的專家組一致認為該科技成果整體上達到國際先進水平,其中基于介質(zhì)強化的土壤改良增滲減排技術(shù)、淹沒式排水口污染削減集成技術(shù)等處于國際領(lǐng)先水平。

3.2主要技術(shù)內(nèi)容

1.創(chuàng)新點

(1)源頭削減:揭示了平原河網(wǎng)城市不同下墊面的雨水徑流污染規(guī)律,提出了粘性土壤的填料改良與介質(zhì)強化控污、促滲機制,研發(fā)出了粘性土壤的強化改良方法,可使?jié)B透系數(shù)提高90-5030倍,氨氮去除率可達27%-93%,總磷去除率可達30%-99%。基于多層級調(diào)控原理,研發(fā)了多場地雨水徑流源頭水量、污染雙削減系列技術(shù)與裝備,實現(xiàn)了雨水徑流水量和水質(zhì)的顯著削減效果。

(2)過程控制:揭示了低流速下管道沉積物的起動規(guī)律,借助電子顯微鏡發(fā)現(xiàn)了微生物對含有機質(zhì)的沉積物起動的影響,將生物粘性力加入并完善了現(xiàn)有的沉積物起動理論。在此基礎(chǔ)上,研發(fā)了低碳、精準的雨水徑流過程控制系列技術(shù)與裝備,實現(xiàn)了雨水徑流水量、水質(zhì)的過程控制。

(3)末端治理:揭示了雨水排水系統(tǒng)分散式排放口污染排放特征與規(guī)律,發(fā)展了人工滲流設(shè)施多孔介質(zhì)滲流流場與堵塞形成的互饋機制與規(guī)律,發(fā)現(xiàn)了懸浮顆粒在多孔介質(zhì)中遷移-累積-壓實的堵塞形成過程,以及生物群落在生物堵塞的過程中的變化規(guī)律,提出了典型填料的物理堵塞閾值。在此基礎(chǔ)上,研發(fā)了基于不同尺度下的濱水空間立體式雨水徑流末端截控系列技術(shù)與裝備。

(4)管理保障:形成了“以水環(huán)境改善為主,兼顧排水安全。源頭削減優(yōu)先,水系調(diào)蓄為重”的分層級規(guī)劃管控體系;形成了“增加審查內(nèi)容不增加審批流程”符合浙江省最多跑一次要求的管控體系。

2.應(yīng)用情況

成果在嘉興形成了建筑小區(qū)、城市道路、綠道、合流制區(qū)域調(diào)蓄與生態(tài)凈化4大類示范工程。作為嘉興第一批海綿城市試點的技術(shù)支撐,相關(guān)規(guī)劃技術(shù)、標準體系和管控辦法在嘉興18.44 km2試點區(qū)、嘉興全域進行了推廣應(yīng)用。

研發(fā)團隊參與編制了《浙江省海綿城市規(guī)劃設(shè)計導則》等4項標準規(guī)范。在杭州、臺州承擔了海綿項目的設(shè)計,項目成果在浙江省進行了應(yīng)用。

(3)經(jīng)濟、社會效益情況

成果應(yīng)用帶來顯著的環(huán)境效益。嘉興市海綿試點區(qū)18.44km2范圍,通過成果應(yīng)用,每年可削減雨水徑流污染物COD約720噸,削減合流制溢流污水COD排放11噸/年。

借助本課題嘉興成功成為國家海綿城市試點,試點投資為40.24億,項目總投資為40.93億元。按照項目參與單位嘉興規(guī)劃院和泰寧兩家企業(yè)的經(jīng)濟收入測算,及嘉興海綿試點區(qū)內(nèi)因內(nèi)澇降低、環(huán)境提升的土地升值,每年在經(jīng)濟上收入約2.8億。且因雨水源頭減排和利用,節(jié)約優(yōu)質(zhì)水的使用和降低管網(wǎng)養(yǎng)護,每年可以節(jié)約投入經(jīng)費約2.29億。本項目15年即可收回投資成本,經(jīng)濟效益明顯。

平.jpg)